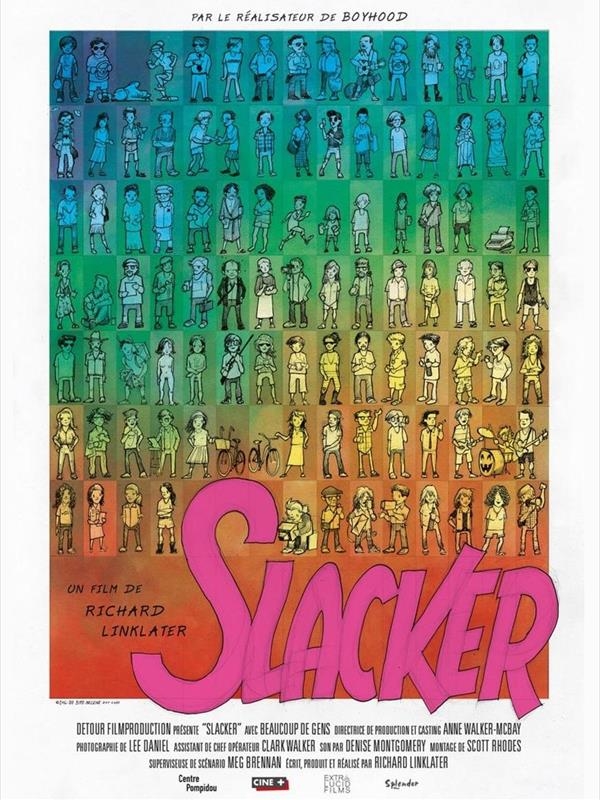

Slacker, l’excellent deuxième opus de Richard Linklater n’était jamais sorti sur les écrans français. C’est chose faite depuis le 29 janvier – et je ne saurai trop conseiller de voir ou revoir cette œuvre hors-norme, jubilatoire, de l’auteur de Boyhood (2014).

Cette sortie fait suite à la rétrospective organisée par le Centre Beaubourg, de novembre 2019 à janvier 2020 : Richard Linklater – Le Cinéma, matière-temps. Slacker y avait été projeté à cette occasion.

Richard Linklater est né en 1960, à Houston, au Texas. Au début des années quatre-vingt, il s’installe à Austin, la capitale de l’État. Passionné par le septième art, il y fonde un ciné-club en 1985, avec Lee Daniel : l’Austin Film Society. Il crée aussi une maison de production, la Detour Filmproduction pour réaliser ses longs-métrages. Le premier d’entre eux date de 1988, est tourné en super 8 pour un budget de 3.000 dollars : c’est It’s Impossible to Learn to Plow by Reading Books. Mais il n’est pas distribué. Le deuxième, Slacker, donc, est réalisé principalement avec une caméra 16mm Arriflex, pour un budget de 23.000 dollars. Lee Daniel en est le chef opérateur. Slacker est gonflé en 35 mm pour sa distribution nationale, en 1991. Le film fait sensation, devient ce que l’on appelle une œuvre « culte » et rapporte assez vite plus d’un million de dollars. Le fait d’avoir été présenté au Festival de Sundance a été pour lui un tremplin.

Slacker est considéré comme une ciné-photographie de ce que l’on appelle la « Génération X », et comme ayant constitué une tribune pour certains de ceux qui en ont fait partie (1). Les écrivains-sociologues Neil Howe et William Strauss ont utilisé ce terme de « Génération X », en 1993, dans leur ouvrage 13th Gen Abort, Retry, Ignore, Fail ?, pour désigner les individus nés entre 1966 et 1976 – les « post-boomers ». Ceux-ci sont décrits comme ayant été sacrifiés par leurs parents, comme des êtres désabusés, angoissés par l’existence, désœuvrés bien que cultivés. En 1991, le Canadien Douglas Coupland avait, lui, publié Generation X : Tales for an Accelerated Culture. Un roman sans grand intérêt, mais qui est devenu emblématique. La définition donnée par Coupland des sous-emplois – les « Macjobs » – qu’occupaient les jeunes de cette classe d’âge est souvent citée : « (…) faible salaire, faible prestige, faible avantage. Emplois sans avenir dans le secteur des services » [Ma traduction].

Les « slackers », ce sont, étymologiquement, les « fainéants », les « flemmards », les « glandeurs ». Linklater suit, fait dialoguer et monologuer une partie de cette population, dans sa ville, Austin, au tournant des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix. Certains personnages ont des prénoms, mais la plupart sont présentés, dans le générique de fin, par des caractéristiques correspondant à ce qu’ils font ou disent.

Le « slacker » par excellence – le titre du film est d’ailleurs au singulier -, le « Hitchhiker Awaiting ‘True Call’ », parle de la façon dont il envisage le travail, son travail, et, fait significatif, il s’exprime devant un cameraman et une intervieweuse. Il répond ainsi à une question sur son activité : « J’emmerde le genre de travail qu’on fait pour gagner sa vie. Ça ne fait qu’engraisser la panse des porcs qui nous exploitent. Regardez-moi. Je m’en sors. Je vis mal, mais au moins je n’ai pas besoin de travailler » [Sous-titres en français].

Les personnages filmés par l’auteur de Slacker sont différents les uns des autres. Il ne faut pas imaginer que la vision et la représentation linklaterriennes sont monolithiques, absolument cohérentes. Certains personnages ne sont pas des actifs – ils chôment, mendient ou volent -, certains le sont – l’agent de sécurité d’un drugstore, le patron d’une salle de concert. Il y en a qui flânent, qui bullent – l’homme habillé en robe de chambre quand il va acheter un journal, qui n’aime pas le soleil et la nature -, alors que d’autres s’activent – l’homme qui s’occupe de réparer sa voiture. La plupart sont jeunes, mais d’autres ont un âge avancé. Si certains ont l’air déconnecté par rapport à la réalité, plusieurs personnages sont politisés – l’un d’eux, assis devant un poster de Karl Marx, parle de George Bush, des élections et de l’importance des abstentionnistes ; l’un d’eux milite pour la libération de Nelson Mandela, pourfend le conformisme, et lance : « Le terrorisme est la seule frappe chirurgicale des opprimés » [Sous-titres en français].

Quelques-uns ont l’air bien dans leur peau, relativement équilibrés, d’autres souffrent de troubles psychiques. Ils délirent – la jeune fille dans un café qui n’arrête pas de répéter : « Tu dois arrêter (…) » [Sous-titres en français] ; ils sont paranoïaques et complotistes, se livrant à des scénarios susceptibles de tout expliquer et de prouver que la manipulation des petites gens par les puissants est généralisée – un homme parle de la conquête spatiale, un autre disserte sur les liens entre les schtroumpfs et les adeptes de Krishna – la divinité bleue -, deux ou trois autres encore pensent que le monde est dirigé par les francs-maçons. On voit aussi un monomaniaque, quasiment autiste, qui passe son temps devant des écrans de télévision et affirme qu’à ses yeux, « une image vidéo est beaucoup plus puissante et utilisable qu’un fait réel » [Sous-titres en français]. Il y a même un assassin.

Linklater montre des musiciens, des individus qui font réellement partie de la scène d’Austin. Il y a Teresa Taylor, incarnant « Pape Smear Pusher », laquelle tente de vendre des cellules épiphétiales de Madonna. Elle est la batteuse du groupe Butthole Surfers, dont on entend deux morceaux dans le film. Teresa Taylor s’adresse à Scott Marcus et Stella Weir, respectivement batteur et claviériste du groupe Glass Eye – on entend un de leurs morceaux. Des membres de Poi Dog Pondering apparaissent également à l’image, de même que l’un des cofondateurs d’Asylum Street Spankers.

Cette scène musicale austinienne est liée au mouvement grunge, donc à Nirvana – Kurt Cobain a mentionné Butthole Surfers comme une influence majeure. C’est ce que l’on dit de la « Generation X » d’ailleurs. Mais il faut citer aussi le punk. Coupland a expliqué que l’expression qu’il a utilisée pour son roman est venue, entre autres, du nom du groupe anglais de Billy Idol dont l’activité s’est étendue de 1976 à 1981. Certains personnages de Slacker peuvent être aussi considérés comme l’équivalent de « voyous », d’« abrutis » – traductions de « punks ». Ils manifestent parfois un tempérament (auto-)destructeur, nihiliste. À un moment, un homme d’âge mûr raconte qu’il a participé à la Guerre d’Espagne avec George Orwell et rappelle que certains Républicains, ceux appartenant à la C.N.T., ont été trahis par les Communistes. Il loue l’action de Leon Czolgosz qui a assassiné le Président William McKinley en 1901. Il lit un extrait de La Volonté de Puissance de Friedrich Nietzsche, et cite également Mikhaïl Bakounine – « La passion pour la destruction est aussi une passion créative » [Ma traduction]. C’est l’« Old Anarchist ».

Linklater a tenu à souligner que ses « slackers » ne sont pas lambins, passifs… Colin Bartie, professeur de philosophie qui s’intéresse de près au cinéma, cite le réalisateur : « Paresseux ? Non, non, non ! Pas du tout ! C’est une idée complètement fausse. Les slackers, d’une certaine manière, sont sur la voie de quelque chose de bien meilleur ». Et Bartie de poursuivre : « Il est intéressant de noter que Linklater aime citer Robert Louis Stevenson et sa défense des oisifs : « La soi-disant oisiveté, qui ne consiste pas à ne rien faire, mais à faire beaucoup de choses non reconnues par les dogmes de la classe dirigeante, a tout autant le droit d’exister que le travail ». « Se retirer avec dégoût n’est pas la même chose que l’apathie » comme le dit si éloquemment l’un des personnages de Slacker. En effet, cette affirmation pourrait être la devise de tous les mouvements contre-culturels. À bien des égards, Linklater est comme un Socrate moderne, le philosophe grec qui se comparait à un taon. Il demande aux jeunes Américains de tout remettre en question » [Ma traduction] (2).

La particularité de Slacker est son organisation narrative. La caméra suit un ou plusieurs personnages durant quelques instants et puis le/les quitte pour suivre un ou plusieurs autres personnages. Et ainsi de suite. L’effet est celui produit par le jeu « marabout-de-ficelle » – une expression citée ces jours-ci par une grande part de la critique française à propos du film : dans Le Monde, Télérama, Les Inrocks…

On pourra évoquer la pratique du zapping. Linklater a déclaré : « Slacker était un des films de ce qui est probablement la première génération à avoir à disposition la télécommande du téléviseur. Nous étions la première génération à commencer à créer nos propres récits en regardant cinq minutes de ceci, puis une minute de cela, et puis sept minutes de ceci. Nous étions aussi la génération qui, enfant, a été amenée dans les multiplexes, où il y a huit films, dont vous regardiez des petits morceaux. C’était dans ma tête comme une possibilité narrative. J’ai imaginé que vous regardiez Slacker comme si vous surfiez sur des chaînes ou que vous alliez voir différents films. Et c’était une version vraiment primitive de ce qui allait être et est maintenant exponentiellement plus complexe » [Ma traduction] (3).

Mais je parlerai aussi et surtout de « passage de témoin », d’autant plus que Linklater ne se contente pas de suivre une pléiade d’individus qui font chaîne plutôt que foule ou communauté (4), mais fait aussi en sorte que, à un moment de son récit, la caméra – une caméra PixelVision – soit remise, comme un bâton dans un relai, par un individu à un autre, pour que, à son tour, il filme ce qu’il vit et voit, celui ou ceux qu’il rencontre, ce qu’ils font et peut-être surtout ce qu’ils disent… Car Slacker est une œuvre de parole(s), de discours plus que d’action – même si certains personnages ont des activités et qu’on les voit parfois s’y adonner. La référence à Socrate que l’on trouve dans certaines exégèses est intéressante : Austin est pour Linklater comme une grande Agora, et certains habitants des péripatéticiens. La référence à James Joyce, à Ulysse et à la ville de Dublin aussi (5)… Il y a comme un « flux de conscience » exprimé à voix haute chez moult personnages filmés par le Texan. Un passage d’Ulysse est d’ailleurs lu par un garçon qui jette une machine à écrire dans une rivière : « [Chacun s’imagine] être le premier, le dernier, le seul et unique, alors qu’il n’est ni le premier ni le dernier, ni seul ni unique, dans une série qui procède d’une infinité d’autres et se reproduit à l’infini » [Ma traduction]. Une pensée qui concerne ce jeune homme et deux amis à lui qui, dans le récit, ont eu une relation avec la même jeune fille volage, mais aussi l’ensemble des personnages tel que le conçoit le metteur en scène Linklater dans Slacker.

Il ne s’agit pas tant pour les Austiniens du film de changer matériellement les choses – quoique certains souhaitent le faire, appellent à repartir à zéro -, mais de se vider de leur logorrhée. Celle-ci peut être considérée comme improductive dans la logique capitaliste, tournant parfois en rond et à vide, mais elle est malgré tout signifiante, fertile, au sens existentiel et esthétique – et elle est jouissive pour le spectateur.

Slacker a une dimension documentaire, spontanée et vraie. En une jolie pirouette, Linklater a écrit à la toute fin du générique : « Cette histoire est basée sur des faits réels. Toute ressemblance avec des événements fictionnels est purement fortuite » [Ma traduction]. Il restitue le désordre de la vie. Mais, en même temps, je viens d’en parler, le film est une expérience ludique de cinéma, rationnellement structurée. Il est citationnel, référentiel – avec un goût prononcé pour le name dropping (6) – et réflexif.

La première scène fait apparaître un homme qui pérore dans un taxi. C’est Linklater lui-même qui joue. Il ne se soucie aucunement de savoir si le conducteur l’écoute – d’ailleurs celui-ci ne réagit pas, ne répond pas. Linklater énonce ce qui pourrait être en partie le programme narratif de l’œuvre qui débute.

Comme il a été dit plus haut, le « Hitchhiker Awaiting ‘True Call’ » parle du travail, de son travail, devant une caméra.

Un vieil homme, vers la fin du récit, marche dans la rue avec un magnétophone. Il pourpense à voix haute en s’enregistrant : « La tragédie de la vie, c’est que l’homme n’est jamais libre, luttant pour l’improbable. Ce qu’il craint le plus en secret se produit toujours. Ma vie, mes amours, que sont-elles devenues ? Mais plus la douleur s’intensifie, plus l’instinct de survie s’affirme. La nécessaire beauté de la vie réside dans l’abandon absolu à cet instinct. Les choses apparaîtront plus tard et deviendront cohérentes » [Sous-titres en français]. On perçoit ici l’existentialisme linklaterrien.

Au début du film, n’avait-on pas vu le jeune homme ayant tué sa propre mère, tenter de s’enregistrer sur un magnétophone, mettant en marche un projecteur super 8 avant de se laisser arrêter sans résistance par la police ? Le petit film familial qui défile dans sa chambre montre un enfant en pousser un autre, lequel se trouve sur une petite voiture. C’est comme si Slacker était alors lancé. À la toute fin du film de Linklater, des jeunes utilisent une caméra comme une arme symbolique – Dziga Vertov vient subrepticement à l’esprit – puis la jettent du haut du Mont Bonnell. Bouteille à la mer ? Nouveau passage de relai ? Acte (auto)-destructeur ?

Slacker est, à ce propos, travaillé par le rapport dialectique entre création et destruction. Nous l’avons vu avec la phrase de Bakounine citée par le vieil anarchiste. Pensons aussi au patron de la salle de concert qui brandit le concept d’ « anti-art » devant une jeune photographe londonienne.

Dans le taxi, Linklater évoque les possibles réalités autres que celle qu’il vit en ce moment, et qui auraient découlé d’un autre choix que celui qu’il a fait, de circonstances différentes. Il explique : « Quand je suis descendu du bus, une pensée m’a effleuré, pendant une seconde, de ne pas prendre le taxi, mais de marcher ou de faire du stop (…) Mais, juste parce que cette pensée m’a effleuré, il existe en ce moment même une tout autre réalité où je suis à la gare routière, et tu es en train de conduire quelqu’un d’autre, tu vois ? (…) Je suis en train de traîner à la gare routière, de feuilleter un journal. Probablement pas loin d’une cabine téléphonique. Disons qu’une jolie femme arrive et commence à me parler. Elle finit par proposer de me ramener. On s’en va. On va faire un petit flipper. Et on va chez elle, elle a un super appartement. J’emménage chez elle » [Sous-titres en français]. Chaque réalité est pour lui comme le rêve d’une autre réalité qui lui est parallèle.

Ce soliloque me fait penser à Jorge Luis Borges : au Jardin aux sentiers qui bifurquent, aux Ruines circulaires…

Tout au long de son film, Linklater, en tant que metteur en scène de ses personnages, mais aussi à travers et avec ceux-ci, joue avec ces couples conceptuels que sont réalité et fiction, réalité et rêve, réalité et représentation audiovisuelle. Objectivité et subjectivité.

Il oscille entre approche filmique directe et quasi documentaire, spontanée, sensible, d’un côté, et démarche rationnelle, structurée, intellectuelle, d’un autre côté. Il a déclaré, concernant Slacker : « Je voulais donner l’impression que c’était improvisé, mais la conversation humaine est trop digressive. Si vous la filmez telle quelle, elle est remplie d’hésitations (…). On pourrait croire que j’aime l’improvisation, mais pas du tout ». Et encore : « ( …) tout est planifié, répété, chorégraphié » (7).

Il balance entre sensibilité au chaos, reconnaissance que la vie est changement perpétuel, volonté de faire jouer le hasard, d’une part, et conscience du fait que l’Homme est soumis au fatum, pris dans des cycles qui se répètent, d’autre part – les paroles du vieil homme au magnétophone peuvent prendre en partie sens, ici, de ce point de vue.

La référence à l’Effet-papillon par une jeune fille ne doit d’ailleurs pas passer inaperçue – c’est la théorie du Chaos, mais qui suppose bien que tout est lié. Non plus que l’utilisation par ce même personnage des cartes appelées Stratégies Obliques. Manifestement, tout le monde ne sait pas de quoi il est question… Le critique de Télérama se contente d’écrire : « Une cartomancienne (…) sort des maximes à l’insondable profondeur » (8). Les Stratégies Obliques ont été mises au point par les artistes Peter Schmidt et Brian Eno dans les années soixante-dix – la première édition date de 1975. Elles sont censées permettre de sortir les créateurs de dilemmes dans lesquels ils se sentent coincés, de relancer leurs activités par la réintroduction d’un hasard fécondateur.

Dans son article, Ron Rosenbaum cite un propos personnel de cette jeune fille qui manie les Stratégies Obliques : « Il n’y a pas de structure. L’ordre sous-jacent est le chaos ». Et il poursuit : « Cette stratégie oblique peut être considérée comme une caractérisation autoréférentielle de Slacker lui-même : il semble n’avoir aucune structure, être chaotique (une affaire de rencontres aléatoires), alors que, en fait, il a une structure très subtile, extrêmement bien conçue qui en fait un portrait du chaos. Mais il y a une différence entre un portrait du chaos et le chaos – une différence souvent appelée art. Même si cela passe parfois pour de l’anti-art » [Ma traduction] (9).

Rosenbaum me fait penser ici à ce que Christian Metz écrivait à propos de 8 1/2 de Federico Fellini : « De toute la confusion dont le film nous a rendus témoins va naître (…) un film admirablement construit et aussi peu confus que possible (…) » (10).

Richard Linklater… Quel artiste ! Quelle tête ! En 1991, un bel avenir lui était promis.

—

Notes :

1) Citons comme exemples deux autres films appartenant à la « Generation X », la montrant. Des œuvres dont l’auteur, Kevin Smith, s’est dit influencé par Linklater : Clerks (1994) et Mallrats (1995). Le titre français de Mallrats est Les Glandeurs.

2) « Slacker – Colin Bartie digs the countercultural theme in Slacker and other films by Richard Linklater », Philosophy Now, Issue 56, July/August 2006. https://philosophynow.org/issues/56/Slacker

3) Mark Savlov, « Slack to the Future – Austin gets older ; Slacker stays forever young », The Austin Chronicle, January 21, 2011.

https://digital.usfsp.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=masterstheses

4) Mathieu Macheret a raison de noter que Slacker n’est pas vraiment un film « choral ». Cf. « Reprise : Slacker ou la génération grunge filmée sur le vif », in Le Monde, 29 janvier 2020.

https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/01/29/slacker-ou-la-generation-grunge-filmee-sur-le-vif_6027582_3246.html

5) Un travail universitaire a été réalisé sur les liens entre Linklater, Slacker et James Joyce. Cf. Layne M. Farmen : Slacker Joyce: James Joyce, Richard Linklater, and the Silent Re-Canonization of the Masterpiece [Department of Verbal and Visual Arts – College of Arts and Sciences – University of South Florida St. Petersburg, octobre 2016].

https://digital.usfsp.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1179&context=masterstheses

6) Beaucoup de noms sont énumérés dans Slacker, parfois en un joyeux salmigondis : entre autres Léon Tolstoi, Franck Zappa, Fedor Dostoïevski, Sigmund Freud, Bob Dylan, les criminels Charles Whitman et John Hinckley, Elvis Presley, l’homme politique italien Italo Balbo, le cinéaste et poète américain Christopher McLain , l’écrivain et chanteur américain Richard Farina, l’homme politique français du XVe siècle Pierre Landais, le chanteur américain Johnny Ace, l’adepte de Charles Manson Squeaky Fromm, le scientologue Ron Hubbard… (Au court du récit, une jeune fille reproche d’ailleurs à son ami avec qui elle doit aller voir un film son discours, qu’elle juge inauthentique : « On dirait que tu récites les merdes que tu lis (…) On dirait que tu assembles des morceaux, des extraits de tes sources littéraires » [Sous-titres en français]… Un clin d’oeil de Linklater à Linklater !).

7) « Les Temps du film – Entretien avec Richard Linklater » (Réalisé par Joachim Lepastier le 6 juillet 2019), Cahiers du Cinéma, n°760, novembre 2019, p.92.

8) Jérémie Couston, « Slacker, le film culte de Richard Linklater, une ode aux “glandeurs” du Texas », Télérama, 30 janvier 2020.

https://www.telerama.fr/cinema/slacker,-le-film-culte-de-richard-linklater,-une-ode-aux-glandeurs-du-texas,n6598274.php

9) Ron Rosenbaum, « Slacker’s oblique strategy », Criterion, September 13, 2004.

https://www.criterion.com/current/posts/1058-slacker-s-oblique-strategy

10) Cf. « La Construction « en abyme » dans Huit et demi de Fellini », Essais sur la signification au cinéma – Tome 1, Éditions Klincksieck, Paris, 1968, p.228.

—

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).