Dérives solitaires et cotonneuses toujours conjuguées à un temps déjà plein de grains de nostalgie, variations sur quelques motifs et délayage atmosphérique, les meilleurs films de Sofia Coppola ont toujours des allures d’albums de pop. Jamais folk, power, minimale ou orchestrale, un peu arty ou shoegaze et même parfois tendance post-punk, on les regarde, comme on les écouterait et on se souvient de scènes comme on se souviendrait de chansons. Petite musique triste, la mélancolie des héroïnes coppolesques est de celles qui se résolvent en les enrichissant un casque sur les oreilles et une pochette négligemment jeté sur un lit ou un tapis – et de la même façon ses films les plus réussis se proposent de résoudre (sinon la distraire) la nôtre.

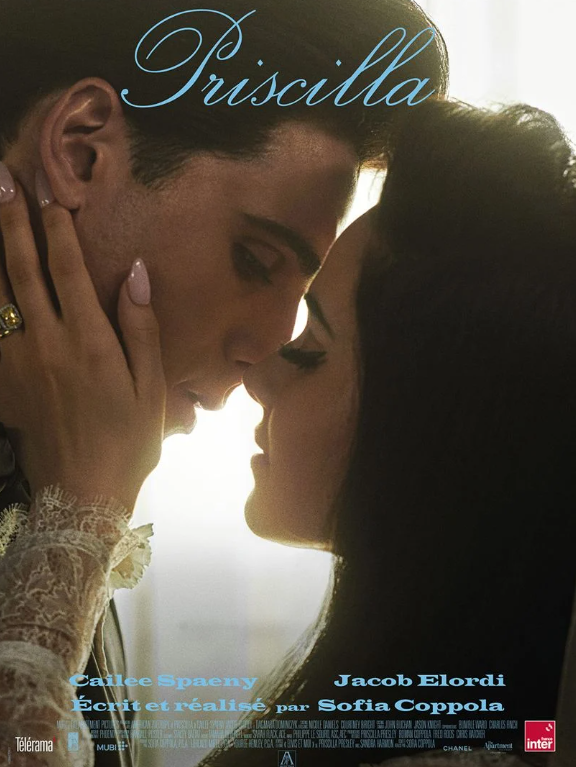

Trop de films « film », trop de concessions faites au récit et à la structure aux dépends de la mélodie et de la tonalité, cela faisait déjà quelques temps que Sofia Coppola n’avait pas apporté de pièce aussi éloquente à sa discographie. Évidemment le thème et le même que pour ses autres grands « albums ». Énième chorus sur une « lost girl » qui mélancolise dans sa prison dorée (sujet éminemment pop), Priscilla revient aux sources de tout ce qui hante la réalisatrice.

Copyright – A24

Moquette à poils longs, magazine de mode et vernis sur ongles de pieds, revolvers aux crosses nacrées et robes de reine, spray à cheveux et petit caniche, relations toxiques et chatouilles ou encore (et surtout) le visage de Cailee Spaeny (absolument géniale dans le rôle de Priscilla) qui regarde un plafond, tout est dit avec l’éloquence d’une pochette de classique. Perdu, muet, alangui, enchanté, dévasté, d’une douceur presque insupportable, l’ennui, chez Coppola, passe par la recherche de l’expression musical du monde intérieur de ses protagonistes. L’espèce de présence en négatif que chaque absence d’Elvis (ou Jacob Elordi, le King le plus convaincant depuis Kurt Russel), installe, ce silence béant laissé par son emprise, permet à la pop intérieure orchestrée par l’ennui de se déployer à merveille. Chaque scène – et elles sont nombreuses – qui montre Priscilla seule, enfermée, à Graceland ne montre pas véritablement une recluse. Sa mélancolie inspire un sentiment d’évasion que rien ne saurait contenir. Priscilla aussi à un casque sur ses oreilles. Il n’y a presque plus rien à montrer.

Copyright – A24

A mesure que le King s’encombre et se calcifie sur place – l’abjection jamais loin, les pilules, les combinaisons chryséléphantines une pièce et les moves de karatéka – Priscilla, elle, se débarrasse et s’épanouit, (et quand elle fait du karaté c’est avec son futur partenaire). C’est toujours la même histoire : il n’y a aucune peine qu’un peu de musique triste ne puisse pas exorciser.

As I awoke this morning

When all sweet things are born A robin perched on my windowsill

To greet the coming dawn

He sang his song so sweetly

And paused for a moment’s lull I gently raised the window

And crushed his f***ing skull

(Elvis Presley, Ode to a Robin)

Elvis n’a pas été assez rapide. Le petit oiseau s’est envolé.

Sa musique intérieure est trop riche pour lui.

C’est un peu comme la victoire de la pop sur le rock.

En salles depuis le 03 janvier.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).