Le présent texte constitue la seconde partie de notre analyse de Nocturama. Nous nous pencherons cette fois davantage sur des questions de forme.

La première partie est en lecture ICI.

***

Depuis la semaine dernière, nous avons lu quelques articles concernant ce film, des déclarations de son auteur. Nous avons également eu l’occasion d’assister à quelques discussions contradictoires que Nocturama a suscitées sur les réseaux sociaux. Depuis longtemps, nous semble-t-il, une œuvre cinématographique n’avait pas provoqué autant de polémiques ; de malentendus, aussi, entre les débatteurs. Une telle violence verbale, confinant parfois à la haine, dans les réactions des détracteurs de l’œuvre. Sans parler des jugements assassins portés par des personnes affirmant sans scrupules ne pas avoir vu le film.

Le sujet traité est délicat. L’extrême tension qu’éprouvent les Français en cette période, consciemment ou inconsciemment, y est évidemment pour quelque chose.

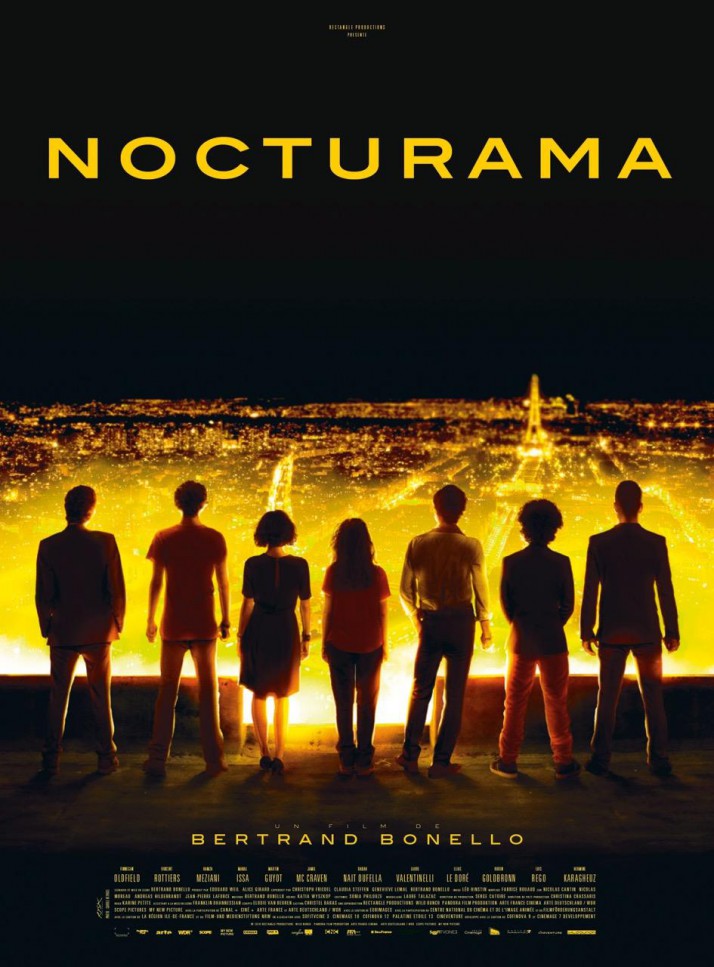

Nous pensons, pour notre part, que le film souffre bien de certaines longueurs, d’un excès de formalisme, et d’un relatif flottement idéologique. Mais il nous semble dommageable de le regarder à l’aune de la réalité effective, de ce qui nous arrive au quotidien. Nocturama est un poème cinématographique composé par un dandy contemporain à la fois fasciné par le monde dans lequel il vit et dégoûté par lui, ou par certains de ses aspects. Nocturama est créé par un artiste qui opte pour un désengagement qui nous semble se défendre, plutôt que pour un militantisme explicite… Le militantisme, le partisanisme, qui ne sont pas, eux non plus, à l’abri de critiques pouvant être justifiées, tant ils sont parfois naïfs, irréfléchis, péremptoires.

Nocturama est fondamentalement ambigu, équivoque. C’est probablement gênant pour ceux qui ont besoin de certitudes, mais c’est aussi ce qui fait sa richesse et qui lui donne un peu de vérité… Une vérité au moins artistique et filmique.

On peu se poser quelques questions à travers la vision du film… Parmi elles : le metteur en scène, Bertrand Bonello, fait-il un film vide ou un film sur le vide ? Peut-on légitimement, humainement, être fasciné par ce qui nous dégoûte et dégoûté par ce qui nous fascine ? Une œuvre dite artistique doit-elle être morale, ou peut-elle être, doit-elle être à côté, au-delà de la Morale, contre elle et contre l’ordre établi qui est toujours, par essence, répressif, inique ? Doit-elle forcément chercher une adéquation à la réalité ou peut-elle positivement construire une cohérence qui lui est propre, quitte à être hors de la réalité – tout en y étant forcément liée par certains aspects -, et à se moquer de la vraisemblance ? Le cinéma n’est-il pas fondamentalement amphibologique ?

Le film fait écho… Michel Butor, qui est décédé la semaine dernière, a écrit cette phrase qui nous est revenue en mémoire et nous a interpellé au moment où nous réfléchissions sur Bonello et son travail : « Le dandysme, forme moderne du stoïcisme, est finalement une religion dont le seul sacrement est le suicide ».

Le récit du film commence quasiment in medias res, de façon énigmatique. Plusieurs individus silencieux se déplacent en métro d’une destination à une autre. Ils savent manifestement où ils vont et ce qu’ils font ou doivent faire – mais pas le spectateur. Leur démarche est volontaire. Ces personnages sont seuls, se croisent, se rejoignent, se séparent, se retrouvent. La caméra les accompagne, se concentre quasiment totalement sur eux. Les champs-contrechamps sont rares. Le montage crée des alternances parfois larges, parfois plus serrées – nous parlons de vitesse et de rythme. La musique est tantôt calme tantôt rythmée, mais plutôt sourde ; elle apporte un ton grave. On oscille entre des sons de synthétiseurs assez classiques – créés par Bonello lui-même – et de la musique électro non réellement festive, bien que les protagonistes se laisseront aller à un moment à danser dessus pour s’oublier, se donner le vertige, grâce à elle et à quelques paradis artificiels.

Des indications horaires sont fournies qui signifient la simultanéité de certaines des actions, mais aussi leur évolution dans le temps. Elles sont censées participer d’un suspense voulu par Bonello. On imagine la nécessité, le devoir pour les personnages de respecter scrupuleusement un ou plusieurs horaires précis, et ce ne sont manifestement pas des horaires de bureau ! Certains d’entre eux échangent des SMS plus ou moins codés. Prennent des photos avec leur téléphone portable – apparemment pour se les communiquer les uns aux autres. Bonello a parlé d’une idée narrativo-visuelle venant de la série The Wire.

On va donc comprendre petit à petit que ces individus ont une mission dangereuse à accomplir en des temps bien spécifiques. Qu’ils doivent effectuer des actions de type terroriste, en différents endroits de Paris ou de sa proche banlieue. Des flashbacks vont surgir, permettant d’éclaircir un peu la situation, de comprendre en partie ce que ces personnages sont censés faire, pourquoi ils le font – même si les informations sont minces, voire inexistantes -, comment ils se sont préparés, et ce qu’est-ce qu’ils ont décidé pour l’après-attentat – la seconde partie du film est ainsi annoncée, évoquée.

Comme l’on fait certains critiques, ou Bonello lui-même, nous parlerons ici de « chorégraphie », de « ballet » filmique. Au début, c’est le mouvement, la dynamique du représenté et du représentant qui comptent, et non pas la nature des actes qui les motivent. Ce qui intéresse le réalisateur, ce sont les corps des personnages à l’allure déterminée ; leur visage fermé, impassible ou inquiet. Des individus dont le mutisme peut interroger et troubler.

Pour écrire notre texte, nous avons vu Nocturama deux fois. Il nous semble intéressant de parler, rapidement, de notre expérience spectatorielle. Lors de la première vision, ce qui a dominé pour nous dans cette partie initiale du film est, franchement, l’ennui. La seconde fois, paradoxalement, nous avons été fortement captivé.

Chacun son ressenti, mais la question que nous nous posons est la suivante : notre désintérêt agacé, au début, ne viendrait-il pas d’un mauvais dosage des informations données ou cachées, de la trop grande absence d’indications concernant le but, ce qui va advenir plus tard ? Et notre intérêt, lors de la seconde vision, ne découlerait-il pas de ce que nous savions dans quelle direction allait le récit ?

Bonello a recours à un procédé formel assez intéressant, et ce tout au long du film : quand il est passé, grâce au montage alterné, d’une action menée par un ou plusieurs personnages à une autre, et qu’il revient sur cette première action, il effectue un retour en arrière significatif qui fait qu’à l’écran, une petite partie de l’action initialement vue se répète avant de finalement se poursuivre. Cela vise peut-être à renforcer, par un artifice très visible, l’idée de simultanéité de certaines actions. Mais cela crée aussi une sensation de mécanicité qui contredit d’ailleurs l’approche très humaine de ses personnages par le réalisateur. Machination. Mécanisme grippé ? Cela donne aussi, peut-être paradoxalement, l’impression que les représentations sont mentales, et qu’il y a comme une rémanence des sensations – douloureuses – et des images – traumatisantes – en l’esprit des personnages.

À travers la figure du métropolitain est transmise l’idée du réseau et, bien sûr, celle de l’action souterraine. Au début du récit filmique, certains personnages semblent sortir de l’ombre, des entrailles de la capitale, pour mener leurs actions, lancer leur feu d’artifice assassin. Cet univers, ce type de paysage s’oppose à celui qui est entrevu, en ce même début, grâce à un magnifique plan d’ensemble en mouvement et en plongée sur quelques quartiers de Paris, la métropole capitale de l’Hexagone ; plan réalisé à bord d’un hélicoptère. Cet engin volant renvoyant probablement déjà, en un niveau de symbolisme simple, aux Forces de l’Ordre et à leurs opérations de surveillance. L’image de l’hélicoptère visible dès le début de Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois nous a vaguement traversé l’esprit.

Bonello a décrit la seconde partie du film comme un repli sur l’intérieur. « Dès que les personnages rentrent dans le magasin, il n’y a plus d’extérieur, il n’y a plus de fenêtre. Il n’y a plus de portable, il n’y a plus rien et on se réinvente quelque chose. La fiction et le mental prennent le dessus sur l’extérieur » (Dossier de presse). Oui, la fiction, et ce qui relève de la subjectivité, de la psyché… y compris de la vie onirique.

Beaucoup de choses qui pourraient à un moment où à un autre apparaître dans le champ sont laissées volontairement hors-champ. Ce hors-champ est, donc, quasiment absolu, et son invisibilité quasi constante fortement signifiante.

L’idée du repli sur l’intérieur, de l’enfermement – qui rappelle des films comme De la guerre ou L’Apollonide -, se ressent effectivement bien. Nocturama prend une dimension de huis clos qui va permettre aux personnages, plutôt anonymes dans la première partie, de se révéler un tant soit peu et d’exprimer leur identité, leur humanité. Et l’aspect partiellement cinéma prenant la vie sur le vif du début s’estompe. Il y a quelque chose de centrifuge, d’ouvert en la première partie, de centripète et de fermé en la seconde. Mais la déconnexion par rapport à la réalité est perçue quand même dès l’entame du récit. Il faut bien, d’ailleurs, qu’elle soit concrètement créée et obtenue pour que les terroristes puissent agir !

La sensation de réclusion passe entre autres à travers ces remarques, correspondant à la réalité ou pas, que le magasin – ce type de magasin – est insonorisé ; que rien ne se voit de l’extérieur, les fenêtres de certaines parties du lieu étant comme opacifiées, murées.

Les personnages sont isolés et emprisonnés en leur labyrinthique cachette et sont censés attendre. Évidemment, Bonello se devait de trouver un lieu fortement symbolique, et qui lui permette de meubler ce moment de suspension et de supposée inaction pour constituer une partie importante du film. Il a choisi un grand magasin, du type de la Samaritaine, du Bon Marché ou des Galeries Lafayette, vendant toutes sortes d’objets, de biens matériels… Des plus utiles au plus décoratifs, des plus sérieux au plus ludiques. C’est un condensé de la société dite de consommation, une représentation exemplaire du conformisme et du matérialisme. Cela aurait pu ou dû être une des cibles des terroristes, comme le remarque l’un d’entre eux. C’est en fait aussi pour eux, on va le voir, un espace de survie momentanée, de rêve, une ouverture vers l’imaginaire. Mais c’est également un lieu de mort, un tombeau, car les personnages attendent sans le savoir l’arrivée de la Faucheuse vindicative, et parce que le monde auquel renvoie cette grande surface commerciale est donc bien celui de l’uniformisation, de l’existence frelatée, dédiée au consumérisme outrancier ; celui du déni de la différence et de la singularité des êtres – notamment à travers le phénomène de la mode. Une attention particulière est portée aux mannequins blancs et lisses qui sont là pour imiter de façon purement plastique la forme humaine.

L’idée de cette seconde partie est de montrer, et Bonello le fait avec plus ou moins de bonheur et de réussite, que les jeunes font finalement partie du monde dont ils voudraient sortir, qu’ils sont fascinés par ce contre quoi ils affirment se battre… Et qu’en ce sens, ils sont non seulement dans une position contradictoire, mais aussi entraînés dans un cercle vicieux, engagés sans espoir de marche arrière dans une impasse. Et ils sont mis face à leurs contradictions par le créateur du film, forcés à penser ou réfléchir à la gravité de leurs actes. En plus de l’effet cocotte-minute, il y a l’effet miroir en Nocturama. Le grand magasin comme miroir aux alouettes et miroir-boomerang.

Cet espace est lieu de Tentation, et donc, peut-être, celui où se commet le péché quand on cède à elle. Et un péché, s’il est considéré comme tel, se paye parfois. Que l’on se réfère à la scène où Issa regarde un objet en forme de pomme verte et casse la cloche qui le protège.

Le magasin est un microcosme – renvoyant donc au monde extérieur, global – dans lequel les jeunes sont plongés de gré et de force, une prison dorée dont ils ne peuvent s’échapper que par la porte large. C’est aussi le lieu où ils vont, heureusement pour eux, jouir pendant quelques heures d’une vie de luxe, de calme et de volupté à laquelle ils n’ont pas eu ou pu avoir facilement accès auparavant … C’est la Dunhill du condamné, pourrions-nous dire – même si les jeunes condamnés ne peuvent fumer, donc se soulager nerveusement, du fait de la présence de détecteurs de fumée. Après le calme, il y aura bien sûr la tempête ! Le magasin est la scène où ils vont pouvoir vivre eux-mêmes cette « décadence » dont André a parlé plus tôt. Ce moment de décadence – où l’on se joue aveuglément des tabous, où l’on tente un renversement radical des mœurs, où l’on profite à l’excès de ce qui est là – est aussi à prendre en un sens relativement dandyesque… Il est entre autres représenté par les scènes de maquillage des garçons et par le moment d’interprétation de My Way par Yacine quasiment travesti. Morgan Pokée, dans le beau dossier que la revue 7e Obsession consacre au film, a bien ressenti la chose, selon nous, quand il fait référence rapide et personnelle aux Damnés de Visconti.

Le magasin, c’est aussi le lieu de l’enfance. Une caverne d’Ali Baba éblouissante où chacun, au-delà des contradictions évoquées, va trouver, regarder ou prendre, cueillir, ce qui le fait rêver ou lui convient sur le moment… Qui le costume chic, qui le kart et les jeux vidéos, qui le maquillage et les chaussures élégantes, qui les stylos de luxe et le vin haut de gamme, qui le son puissant et de qualité qui fait kiffer…

Lorsque Greg apparaît en rêve à Mika, et qu’il explique ce qui lui est arrivé après avoir tué le Directeur de la HSBC, on a vraiment l’impression que le « magasin » qu’il dit avoir voulu rejoindre était pour lui comme l’espérance d’une oasis, d’un ventre de plaisir et de réconfort ; le lieu où pourrait se réaliser un désir profond, archaïque, se combler un manque. Que l’on pense à la façon dont il prononce et répète le mot. Au ton presque juvénile, ingénu qu’il emploie.

Les terroristes semblent avoir très bien planifié leur opération, et en même temps ils commettent des erreurs grossières, vraiment incroyables. On pourrait reprocher à Bonello – et à son scénario – une forme de laisser-aller, le fait qu’il montre des individus inconséquents… Mais n’observe-t-on pas souvent dans la vie réelle, sans trop savoir si cela est volontaire ou pas, que les vrais terroristes organisent méticuleusement leurs actions et, en même temps, commettent des erreurs de gamins ? Les jeunes du film perçoivent le tragique de leur situation, mais, au moins pour certains, pensent candidement pouvoir quand même s’en sortir. Certains, plus sensibles que d’autres ou ayant vécu des événements qui justifient leurs craintes, imaginent qu’ils ont été repérés, alors que d’autres considèrent que c’est impossible, que leur interlocuteur est submergé par la peur, par son sentiment de culpabilité. Et pourtant, la réalité va leur éclater à la figure, à tous, via les canaux d’informations auxquels ils sont en mesure de se connecter… Les autorités ont retrouvé leur trace et annoncent qu’elles vont donner l’assaut sans négociations.

De la même manière qu’il ne donne que très peu d’informations sur le pourquoi et le comment de l’organisation des attentats, Bonello en donne très peu, voire encore moins, sur la façon dont le pouvoir étatique et son bras armé réussissent à localiser et, finalement, à anéantir le groupe. Ce qui compte est le geste, l’action… L’action stylisée.

Disons un mot de ces forces armées… Les policiers, ce sont tout à la fois les soldats du réel, les équivalents, plus ou moins en négatif, des mannequins du magasin, et des représentations de guerriers tels que pourraient les imaginer des enfants ou des adolescents – par exemple ceux qui ont grandi avec Star Wars.

Bonello a affirmé dans une interview avoir installé des caméras dans le décor, qui pourraient hypothétiquement avoir aidé les autorités. Beaucoup de spectateurs ne les auront probablement pas vues. Personnellement, il y en a une que nous avons facilement repérée : c’est celle devant laquelle se retrouve Samir dans un couloir du métro, quand il jette un téléphone portable à la poubelle pour en utiliser un autre. Il y a bien sûr, justement, ces téléphones portables que tous les jeunes jettent fort près, un peu trop même, des lieux des attentats. Il y a l’interlocuteur de l’employé de la tour Global que Fred exécute alors qu’il est en conversation téléphonique… Interlocuteur qui n’a pas vu, mais a forcément entendu et probablement compris ! Il y a le vigile qui tue Fred. Il y a les plans où Mika et David sont filmés par une caméra de Bonello se trouvant hors du magasin et sont donc visibles de l’extérieur… La caméra de Bonello qui pourrait représenter le regard d’observateurs, de témoins appartenant à l’univers diégétique. Il y a cette fugue du petit ami de Sarah et son accueil des deux clochards. C’est comme si, symboliquement, David avait créé une ouverture, une trouée, un passage entre le dedans et le dehors, qui sera lourd de conséquences, fatidique.

C’est aussi la société de la surveillance que décrit et épingle Bonello, même s’il joue lui-même de ses moyens, puisque cette société exerce son pouvoir avec des caméras, on vient d’en parler. Nous avons évoqué, dans la première partie de notre texte, l’heureuse référence que le réalisateur fait au sociologue-écrivain Wolfgang Sofsky. Celui-ci est l’auteur d’un ouvrage passionnant titré en français Le Citoyen de verre – Entre surveillance et exhibition – Verteidigung des Privaten: eine Streitschrift, pour le titre original, qui signifie en fait : Défense du privé : écrit polémique. Si un spectateur pense que l’attaque contre la HSBC vient de cette scène où André est bloqué dans le sas d’entrée d’une succursale de la banque, il se trompe, à notre avis. Ce moment sert aussi et surtout à évoquer cette réalité de la surveillance par filmage et à donner des informations diverses sur le personnage.

Nous avons déjà évoqué l’ambiguïté foncière de Nocturama – œuvre et réalisateur. Cette ambiguïté qui gêne tant ses pourfendeurs. Les personnages sont à la fois des criminels et des victimes, des subversifs et des profiteurs. Le cinéaste éprouve une empathie pour eux et les blâme. Peut-être peut-on même considérer que tout en les représentant comme des innocents, il souhaitait les châtier de manière un tant soit peu cathartique, à la façon dont les coupables de crimes le sont dans un film de type moraliste, un film de genre obéissant à des codes établis pour rassurer le spectateur.

Il est intéressant, de ce point de vue, d’observer comment Bonello joue de cette figure qui est devenue chez lui, à nos yeux, un tic formel – comme chez un De Palma – : le split-screen… L’écran-partagé, utilisé notamment dans L’Apollonide et dans Saint Laurent. Dans Nocturama aussi, il s’agit encore d’une manie, mais on sent une volonté louable de donner du sens à cette figure, de justifier un tant soit peu son utilisation. Dans la première partie, elle sert à montrer simultanément quatre des cinq conséquences des actes des terroristes qui jouent avec le feu. L’idée d’éclatement en ressort. On retrouve ce type de représentation dans la seconde partie, mais cette fois à travers les multiples écrans de la salle dans laquelle travaillent puis gisent les vigiles. Plusieurs écrans sont partagés en quatre parties. De cette association découle l’idée d’une surveillance bonellienne. Et également d’une représentation à travers laquelle les coupables vont être châtiés, par là même, si l’on peut dire, où ils ont fauté et joui… Puisque certaines scènes, assez terribles et étrangement belles, montrent une partie de l’exécution des terroristes et des clochards sur les écrans de surveillance.

Tout avait été minuté par les terroristes dans la première partie, et Bonello cherche à en donner le sentiment au spectateur, même si nous imaginons mal celui-ci comprendre en une seule vision-projection la façon dont les choses ont été concrètement organisées au niveau du timing et de la topographie. Dans la seconde partie, les personnages perdent apparemment le sens du temps et de l’espace. Le spectateur aussi. Certains jeunes ont des montres – pas tous, car les portables ont rendu ces objets obsolètes et parce qu’ils n’ont justement plus leur portable, mis à part Omar -, mais cela ne leur sert apparemment qu’à éprouver que le temps est long. Aucune des informations données par les terroristes concernant le moment où ils vont quitter le magasin, rentrer chez eux, ne coïncident l’une avec l’autre, ne sont véritablement concrètes et crédibles. La notion de l’espace est donc aussi perdue. L’espace et les événements sont diffractés, éclatés. Le point de vue n’est jamais unique et certain. Combien de coups de feu sont tirés ? Une mort est provoquée par quel coup de feu ? Chaque coup de feu fait-il une victime, comme on a tendance à le penser et le croire ? Qui voit quoi ?… Difficile de toujours le dire, le savoir. Tout est brouillé.

Le film se termine sur la musique d’Amicalement vôtre – The Persuaders -, composée par John Barry (1971). C’est un choix assez sarcastique de la part du réalisateur. Mais Sarah rappelle à David que c’est un morceau qu’il aimait lorsqu’il était plus jeune. Intéressant. Amicalement vôtre comme évocation de l’univers enfantin, comme clin d’oeil autobiographique de la part de Bonello – il n’est pas sûr que David ait l’âge d’avoir été baigné par la série, le cinéaste, oui, certainement.

Le fait que le générique se déroule sur cette musique et non une musique originale nous a fait prendre conscience de la forte dimension post-moderne de Nocturama. Cette post-modernité qui souvent irrite, parfois à raison. Le dernier film de Bertrand Bonello est de ces œuvres où la référence fait loi. Pour ce qui est de cette œuvre-ci, et en suivant nos propres associations et/ou celles évoquées par Bonello lui-même, nous pensons à Pasolini, comme nous en parlions dans la première partie de notre texte, et à Bresson… Au Carpenter de Assault, au Romero de Zombies, au Carax des Amants du Pont-Neuf et de Holy Motors, à Elephant d’Alan Clarke, lui-même recyclé par Gus Van Sant.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).