C’est dans une nostalgie très particulière que puise le premier long-métrage de Vincent Maël Cardona, dévoilé cette année à la Quinzaine des réalisateurs, une nostalgie à bien des égards assez unique, déjà parce qu’elle est celle d’une décennie, les années 80, pendant laquelle beaucoup des spectateurs maintenant adultes ont été enfants, sauf que même alors, confusément, aussi bouts de chou que tous les membres de ce qu’on allait appeler la génération Y aient pu être, ils pouvaient déjà percevoir, derrière le voile insouciant de l’âge tendre, la mélancolie profonde de cette ère dont les tressautements nerveux avaient quelque chose de cafardeux. Quarante ans tout pile après la liesse de l’élection de François Mitterrand et le désenchantement subséquent, après cette phase aussi puissante que fugace d’effervescence anarchique des radios libres des bandes de copains qui vivaient, à fond les ballons, un présent électrisant justement parce qu’on le savait sans lendemain, Les Magnétiques, scénarisé à douze mains, rend à toute sa complexité cet étrange sentiment mêlant exaltation et sensation de deuil qui accompagne le ressouvenir de cette époque si particulière.

Les premières images, en noir et blanc, avec un grain d’époque, formulent puissamment ce rappel aux atmosphères et sensations d’alors. Et puis la voix d’un narrateur s’adressant à un « tu » absent entame son récit, renforçant l’effet de plongée dans la concrétude de ces années 80, et ce n’est pas pour rien qu’il s’exprime souvent à l’irréel du passé (« si tu avais été… »). « Le lendemain de l’élection de Mitterrand, précise-t-il, Bob Marley est mort, ça ne pouvait pas être un bon présage ».

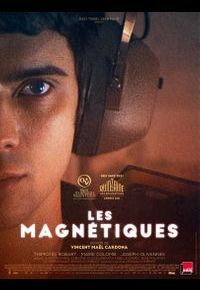

Ian Curtis, lui, avait déjà tiré sa révérence, souligne Jérôme (Joseph Olivennes) au micro de Radio Warsaw, une antenne locale installée dans une soupente où toute une bande de garçons et filles s’en grillent une pour accompagner leur bière, en attendant que leur poto lance le disque suivant. Parce que Les Magnétiques c’est aussi ça : une ode au temps des radios locales, des cassettes qu’on se refile ou qu’on fait spécialement pour quelqu’un, et qu’on rembobine avec un crayon. C’est l’époque de la création sonore pas chère, faite maison, à base de bandes bricolées et de fragments passés en boucle. Quelques années après la fin des Trente Glorieuses, le métal rouillé et le ciment des usines, qui ferment un peu partout, s’invitent sous forme d’indus dans les écouteurs et les hauts-parleurs, comme pour répondre par l’inaudible à la laideur des paysages désaffectés. Il faut bien dire que dans la petite ville de province où se passe la plus grande partie du film, filmée à des saisons ternes, dominée par les marrons et les gris, rien n’est plaisant à l’oeil. Sauf Marianne (Marie Colomb), que Philippe (Thimotée Robart), le frère de l’animateur de Radio Warsaw, aime en secret.

L’articulation du film autour de la relation, ou peut-être la relation manquée, de ces deux frères que presque tout oppose (sauf Marianne encore une fois) a quelque chose de symbolique (cela dit compte tenu du contexte politique et social dans lequel le film s’ancre d’emblée, explicitement, le prénom de la jeune fille non plus ne doit pas avoir été choisi tout à fait au hasard, surtout que cette Marianne travaille à Élysée Coiffure). Jérôme est fougueux, à la dérive, amer derrière sa gouaille ; Philippe est timide, plus doux, mais quand il est aux commandes du magnétophone, son brio n’a rien de désordonné, il tient du génie.

À vrai dire, et c’est une autre grande divergence entre les deux frères : l’exubérance No Future de Jérôme se consume à mesure qu’elle s’exprime, alors que la retenue de son benjamin, qui protège son monde intérieur si sensible et touchant, lui permet aussi de l’extérioriser de manière plus riche. Et plus belle : c’est autour de Philippe que le film propose ses visuels les plus joliment composés – une scène d’échange de regards dans un miroir à l’écoute d’une chanson ; des micros qui se mettent à danser au bout de leur fil ; un petit soldat soudain fou de bonheur, seul dans une grande salle, avec dans les mains une pile de carafes qui montent jusqu’au plafond… C’est ce qui fait de Philippe un narrateur avec lequel on passe un moment très nostalgique, mais aussi assez tendre. Et si on regrette un peu que ce narrateur « boucle la boucle », c’est-à-dire qu’il conclue le film sur une cadence parfaite dramaturgique qu’on aurait préférée moins ronde, il nous accompagne avec une telle gentillesse qu’on le lui pardonne volontiers.

L’un des frères esquivera le service militaire (toute une époque, là aussi), mais restera ; l’autre partira faire le troufion à Berlin, mais il partira. Il découvrira les clubs de Berlin-Est, il sera « là où il doit être », comme dit Marianne. Il sera.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).