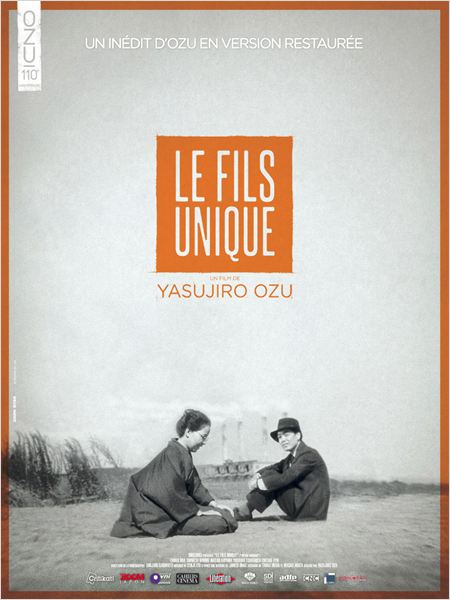

Histoire d’une mère partant visiter son fils à Tokyo, on ne pourrait s’empêcher à priori de ne pas voir dans Le Fils Unique une sorte de brouillon à Voyage à Tokyo de par ses thématiques : constatation des ambitions (non) réalisées, gène du fils devant accueillir son parent, confrontation à la modernité de la ville… Mais le motif presque similaire ne doit pas tromper, les deux œuvres sont finalement très différentes, les relations entre les personnages et la construction également. C’est ce qui est toujours intéressant avec Ozu : l’induction hypnotique de sa mise en scène sur le spectateur, qui plonge ce dernier dans une sensation de répétition de films en films, et à l’intérieur même du métrage l’impression que le temps et l’espace n’ont plus réellement court… alors que s’y jouent des pièces dont les potentialités dramatiques inviteraient souvent bien des narrateurs à l’abîme.

Mais Ozu est plutôt de ces metteurs en scènes qui, via le cinéma, reconstruisent le monde non pour se l’approprier comme un démiurge, mais pour y chercher, infatigable, la toile de fond qui nous échappe dans le cour réel de nos existences. Le temps qui passe, la capacité à traiter de l’échec et de la banalité sans en faire des drames, et la place de l’événementiel en dehors de toute notion de récit : voici ce qui progressivement intéresse au plus haut point dans cette œuvre qui est l’une des plus importante du cinéma, tant elle semble traiter en profondeur tout cet imperceptible des relations humaines et tendre au spirituel. Mais un « spirituel du quotidien » et non de la transcendance comme peut le décrire François Roustang (1).

Le passage au parlant est tardif pour Ozu (1936), qui comme pour la couleur se révèle peu enclin à succomber rapidement aux « modes ». Si la couleur sera un réel apport dans ses derniers films, on peut dire que la transition du muet au parlant est au contraire très imperceptible quand on observe les derniers films muets du cinéaste (voir ainsi la première version de Floating Weeds). A la limite, à chaque fois qu’il y a un ajout, sans doute Ozu se montre t’il plus économe, son cinéma étant moins enclin au mouvement déjà. On pourrait essayer de traquer les échanges et les paroles pour constater si elles ne sont pas rigoureusement pensées par l’apport du sonore, comme les mouvements de caméras qui seront définitivement laissés de côté par l’apport de la couleur… mais plus simplement, Ozu semble avant tout se soucier de tout un continuum dans la processus de sa mise en scène, et toujours s’adapter. Le sonore est d’un apport bien discret ici en définitive, si ce n’était la musique de Senji Itô qui prend une place sans doute non négligeable dans ce »tte capacité à « soutenir » le spectateur, le perdre parfois dans ce qu’il veut retenir à l’écran.

Il y a toutefois une scène entière et sans doute non fortuite pour illustrer ce passage au cinéma parlant dans Le Fils Unique, celle où le héros amène sa mère à une projection de film où cette dernière s’endormira. Contrairement à Voyage à Tokyo un peu plus tard, le film reste assez minimaliste avec la « modernité » qu’il représente pendant le voyage de la mère : Ozu ne se montre pas encore fasciné par les moyens de transport, les lumières de la ville. Seul est à noter un long mouvement de jour dans les rues, une caméra fixée en prolongement de l’essieu d’une automobile qui donne peu à voir finalement. Cette scène de cinéma parlant est donc quasiment le seul avatar de l’excitation de la nouveauté, elle renvoie aussi à une fascination pour le cinéma et ses stars occidentales que l’on retrouve même dans les décors de l’habitation du fils et de son épouse.

Ce passage au cinéma s’il peut-être vu comme un commentaire ironique du cinéaste pourrait pourtant tout aussi bien se substituer à une représentation théâtrale, où les protagonistes se retrouvent spectateurs mais toujours actifs dans leur vie par rapport à ce qu’il se passe à l’écran (comme dans la scène centrale de Printemps Tardif)… La relative durée joue beaucoup dans le climat de la scène, à l’instar de tous les contre-champs avec l’écran. Mais ici s’ajoute le dépaysement du film européen et même chanté, et l’ironie d’une impossibilité de communication mère-fils au moment où le cinéma « parle », et cette difficulté à s’émerveiller devant cette « modernité donnée en spectacle » pour la fileuse… Au final, dans les sorties en ville du fils et de la mère, ce sera le véritable seul « feu d’artifice » qui nous sera montré à l’écran. Tout le reste du « tourisme » restera hors champs, comme si d’ailleurs la ville de Tokyo ici était un mirage, une fiction même pas visible, résumé avec humour au seul fait d’aller voir un film parlant.

Le héros passe ainsi une partie du film à quémander de l’argent pour pouvoir assumer l’hébergement temporaire de sa mère, éviter au maximum un sentiment de honte face à son abattement et sa légère « démission », son recul face à son ambition de réussite sociale. Un élément qu’il ne peut assumer aussi face à son propre fils, bébé souvent contemplé par ses parents dans le film, qui reste endormi tout le long du métrage comme promesse d’angoisses futures (Ozu se sert d’une sorte d’ « affiche magique » sensée l’empêcher de pleurer !).

Le seul moment où le fils va pouvoir prouver sa valeur est paradoxalement un événement qui va le raccrocher non pas à son costume, sa position sociale, mais à une réactivité et une empathie humaine universelle : le sauvetage d’un enfant, qui va interrompre toute cette petite dynamique familiale névrotique. Mais malgré la reconnaissance aux yeux de tous du héros quand à cet événement, qui parait plus essentiel dans sur ce à quoi tient la vie, au fond tous dans le micocosme filial restent prisonnier de ce cycle de promesses de réussite, comme s’il n’y avait plus vraiment de qualités simples qui puissent suffir à faire la valeur d’un homme. Ozu semble être amer sur la question sans insister ni démontrer, en tout cas il laisse deviner sa classique défiance quand aux illusions du changement moderne et de l’émancipation par la société. Si l’amour de la mère pour son fils est sans équivoque, les deux restent prisonniers de cette vision intérieure entre mensonge et promesse perpetuelle du « il est devenu quelqu’un » peut-être jusqu’à la mort et à la future génération. Les machines des usines quand à elles tournent, tournent…

Sortie le 19 juin 2013

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).