Sortie du troisième tome de « Toxic » par le dessinateur américain Charles Burns chez Cornélius. « Calavera » est un ouvrage en tout point magnifique (soin remarquable de l’édition, du papier, de l’impression…) qui donne une assise rétrospective à toute la série. Il est le point d’orgue et le cœur, magistralement différé, du récit. Un nouveau « Black Hole », mais cette fois en technicolor, rongé par les bleus et les mauves de l’âge adulte.

Ouch ! En voilà une offrande ! « Calavera » (« Sugar Skull » en vo), est arrivé à point nommé – « heur » de calendrier – à quelques jours de la Toussaint. Le nitnit de Burns, un négatif punk de l’intrépide reporter créé par Hergé, en recevait un, de petit crâne en sucre au détour d’un chemin hérissé des plus mauvais augures, à la toute fin du deuxième volume, « La Ruche ». Le petit objet, comportait une inscription sibylline mais inquiétante : « j’étais toi ».

La série, un grand voyage dans les limbes de la conscience entre sur médication et ressouvenir halluciné, est donc également une longue broderie mélancolique située au seuil de la mort : une sorte de « Jetée » mâtinée d’un loop lynchien, de lectures tintinophiles et d’interzone, le tout délicieusement rabiboché sur une table de vivisection avec le scalpel d’un cartooniste vintage.

Autant le dire, Burns donne l’ivresse en liant les bouts. Clôturant sa trilogie, il nous amène à revisiter l’ensemble des volumes agencé tel un grand rébus de signes, qui finissent presque par converger dans ce dernier tome. Aisé d’y entrer mais difficile d’en ressortir tant on se met à compulser les trois albums dans tous les sens, à la recherche d’échos, d’annonces, d’ellipses, happés par des paradoxes savoureux. Prêts à serpenter dans ce fascinant échiquier mental ? Tour du propriétaire, en l’occurrence de Doug, le personnage multi-dédoublé de ce triptyque, alias Johnny 23, alias…

Deux rappels s’imposent avant de commencer : l’un sur le dessinateur américain, l’autre sur la série.

Charles Burns, né en 1955, s’est distingué en dessinant pour RAW Magazine, la revue de comics créée par Art Spigelman et Françoise Mouly au début des années 80. Les récits de Burns parodient alors les films noirs, le hard-boiled, ou les contes horrifiques, dans un noir et blanc qui emprunte à la ligne claire et tout autant à l’imagerie gothique ou aux gravures expressionnistes. C’est une somme complexe d’influences et de citations, avec un sens du collage qui, même si tout y est assimilé dans un style très soigné et synthétique, le rapproche d’un certain esprit punk ; la rigueur néo-classique du dessin faisant corps avec un humour iconoclaste assez « trash ». Les premiers récits publiés par Raw mettront en scène un Catcher mexicain en guise de détective « défectif », le ventripotent « El Borbah », évoluant dans des milieux interlopes avec moult toxicomanes et prostituées, puis un « Big Baby » trop curieux, témoin malgré lui de commerces monstrueux qui se trament dans des arrière-cours résidentielles. Passé ces courtes histoires constituées en recueils, Burns va décupler ses ambitions en se lançant début 90 dans la réalisation de son chef d’œuvre, un roman graphique très imposant, « Black Hole ». Bien que l’unité de sa construction narrative ne le laisse pas soupçonner, le livre fût initialement livré sous une forme feuilletonesque avant d’être rassemblé dans un volume unique en 2005. Malin qui aurait pu prédire quelle suite Burns allait donner à sa « bible noire » pleine de sexualité adolescente et de maladie virale. Intronisé dans le panthéon international du roman graphique par un grand sceptre d’Ottokar en forme de tibia décharné, Burns était clairement attendu au tournant. Quand elles ont émergées, les premières images de « Toxic » ont maintenu les craintes : la trame onirique, l’abondance référentielle, donnaient l’impression que l’auteur se livrait à un habile tour de passe-passe sans être concluant. Cheminant au hasard bien arrangé des deux numéros qui entretenaient notre frustration du fait de leurs interruptions, on attendait fatalement la suite, le sourcil perplexe.

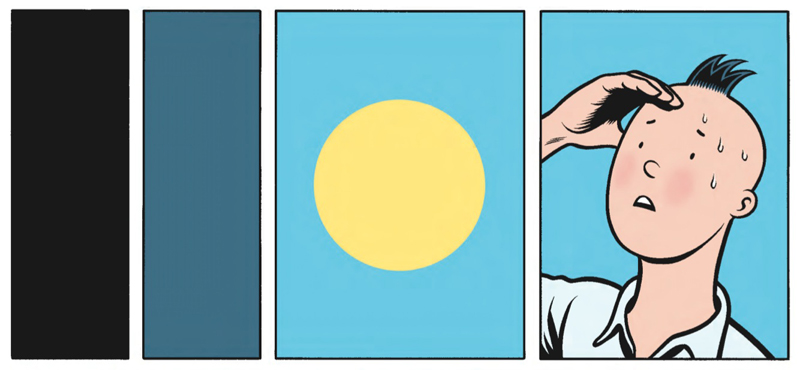

Les deux premiers volets de la série, « Toxic » et « La Ruche », se présentaient comme des albums de bande-dessinées classiques, versant Hergé, simulant la facture bien connue des premiers originaux : une couverture en carton fort, une impression mate, une solide reliure entoilée rouge ou bleue, deux entre-pages intérieures en forme de galeries d’épouvante, comme des prolongements gothiques des couloirs du château de Moulinsart. L’histoire mettait en scène deux personnages dans un jeu de symétrie imaginaire, et conduisait simultanément leurs deux récits avec de plus en plus d’interférences et de croisements. C’était d’abord un jeune novice au look de Tintin, perdu dans un bled moyen-oriental. Pour pouvoir survivre, il se fait engager dans une « ruche » tenue par des jeunes gardiens très agressifs, des lézards dotés d’un œil unique. Il s’y lie avec la reine pondeuse, une adolescente clouée dans son lit, qu’il distrait clandestinement en lui apportant des bandes-dessinées sentimentales des années 60… A quelques divisions de là, via des transitions de cases obscures ou colorées, Doug, un personnage dessiné avec plus de réalisme, vit son adolescence dans les marges d’une école d’art, réalisant des performances en déclamant sous un masque des cut-ups inspirés de William Burroughs. Il noue rapidement une idylle avec la belle Sarah, une jeune fille tourmentée qui fuit son ex-petit ami, un pervers dangereux.

Avec le troisième volume, les choses se compliquent sensiblement même si le récit maintient une imperturbable fluidité. On sait depuis « La Ruche » que Doug se remémore les évènements, mais le mouvement s’amplifie dans « Calavera », avec un écart pouvant aller de quelques instants à plusieurs dizaines d’années. Le personnage semble en effet condamné à ressasser une histoire d’amour ratée, qui fût peut-être la même que son père, et qu’il reproduit à son tour, à moins que tout cela ne se confonde dans un abîme infini pour composer une unité de destinée malheureuse.

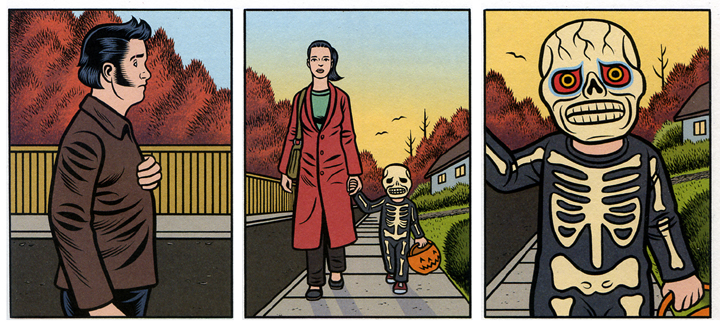

« Calavera » relie tous les fils jetés au cours des deux premiers volets et dément l’impression d’aléatoire, ou d’écriture automatique, qui semblait régir la progression narrative jusqu’ici. Durant « Toxic » et « La Ruche », Burns expérimentait toutes les possibilités de composition à partir d’une grille en 9 cases, plus ou moins modulable, tendant à refermer chaque séquence sur une ou quelques pages, tels des apartés autonomes ou incohérents. Dans « Calavera », au contraire, le jeu formel sur la grille est moins voyant, et le récit davantage lié même s’il conserve le principe d’alternance entre Doug et Johnny 23, son alter-égo « bédéisé ». Tout ce qui relevait de l’amorce, du fragment, ou du flash-back dans les premiers tomes, se recompose graduellement, tout en tirant le récit très en avant, dans une projection ou un présent très éloigné. Cette sorte de malaxage temporel incessant, comme un grand pétrin affectif où se confondrait les âges de la vie, et même les générations sur plusieurs filiations, compose un équivalent du grand panoramique terminal, une expérience de mort imminente qui, au lieu d’être un défilement accéléré, est un revécu quasi contemplatif. Son surplace infini abolit la linéarité narrative pour la tisser de toute part et en toutes directions. L’imagerie de la fin (la fin tout court, pas forcément celle du présent tome) devient celle du grand cauchemar toxique : une grande bouche d’égout qui vomit des déchets, avec l’image récurrente d’un porcelet mort-né, et la mauvaise conscience du personnage qui vicie toute l’atmosphère. Pourtant la noirceur du récit est contrebalancée par la délicatesse du traitement, graphisme et couleur. Mais cette « bonhommie » visuelle n’a rien du contrepied facile. Par son style insituable, elle joue contre le temps et l’espace (années 60 ? 70 ? Contemporain ? Nord ? Sud ? Réel ? Imaginaire ?). Elle participe donc du rythme et de la tonalité très singulière du récit, un mélange d’indétermination et d’écoulement inéluctable. Le récit d’apprentissage initial devient une élégie nostalgique gagnée par des signes funèbres, et retrace avec une permanence enfantine l’histoire d’un personnage immature, qui n’a pas su grandir et endosser ses responsabilités. Croisant son jeune fils le jour d’Halloween en tenue de squelette, Doug mesurera combien sa fuite l’a coupée de la vie, un peu comme s’il se trouvait confronté (lui aussi) à une image de sa propre mort.

Une grande œuvre donc, savamment composée, pleine d’ambivalences, dont on n’a pas fini de sonder les richesses. Tout l’art de Burns réside dans l’appropriation de formes et de références très appuyées (le graphisme des comics historiques et d’Hergé, l’univers de Burroughs, le Punk, mais aussi les grilles des pages des « Watchmen » de Dave Gibbons et Alan Moore) pour les mettre au service d’un récit très personnel, non qu’on y décèle une quelconque autobiographie, mais davantage le travail de thèmes intimes et universaux : la couple, la filiation, l’inadaptation sociale. Plus que par son talent graphique, qui a fait beaucoup d’émules, Burns se distingue, à l’image de Daniel Clowes ou Chris Ware, par une sophistication et une complexité insensées de récit. Le faux pastiche accouche au final d’un vrai livre, trouble et limpide ; un rejeton fascinant.

« Calavera »

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).