Depuis plus de quarante ans, Jeffrey Silverthorne explore les deux frontières, les deux extases ultimes que sont le sexe et la mort, comme deux domaines à la fois contraires et inséparables, spasme de vie et de chair avant cet orgasme final qui conduit à l’inanimé voire au meurtri. Il les conçoit comme les bornes à l’intérieur desquelles tout s’inclut. Journal intime et acte respiratoire la photographie semble épouser ses battements de paupières. Rarement les Editions de l’Oeil auront mieux porté leur nom que pour la publication de cette splendide monographie qui fait l’inventaire de l’œuvre de 1968 à 2013 et suit la permanence de ses obsessions et leur évolution, leurs variations. L’œil capte le réel et le traduit, le métamorphose, le transfigure, le remet en scène. Émaillé de textes de Silverthorne lui-même, l’ouvrage permet de mieux comprendre, les secrets du témoin qui enregistre son regard et redéfinit la réalité, en une focalisation, canalisation d’éléments particuliers, tri à l’intérieur du cadre, de l’espace. L’art du photographe est là (et de la photographie en général ?):

Observer la vie à travers l’objectif d’un appareil photo et s’éloigner en emportant quelque chose de cette vie a toujours été magique pour moi.

La catharsis est au centre de l’œuvre de Silverthorne qui trahit le désir d’exorciser ses peurs en plongeant au plus profond à l’intérieur, de scruter les mystères de ce qui restera à jamais inexplicable, de sonder les regards énigmatiques de ses sujets mués par un insondable secret, comme pour mieux se comprendre lui-même. Pour Jeffrey Silverthorne, la photographie n’est pas la transmission d’un fait objectif, mais d’une vision, la sienne, « expérience physique » de la réalité, d’où cette sensation en contact avec ses photos d’être en état de choc sensoriel et d’être aspirés dans le décor. Le « syndrome de Stendhal » n’est parfois par loin. Le livre édité par Les Editions de l’œil offre la quintessence de son œuvre, un voyage au sein d’un Art irrémédiablement lié à un cheminement de vie – et à une fascination pour sa fin et son après – ce qu’il advient du corps. On pensera parfois à l’approche d’un Antoine d’Agata, mais celle de Jeffrey Silverthorne est moins suicidaire et narcissique bien qu’il soit tout aussi fasciné par la marge et l’extrême, extirpant la beauté de la laideur, comme un défi esthétique.

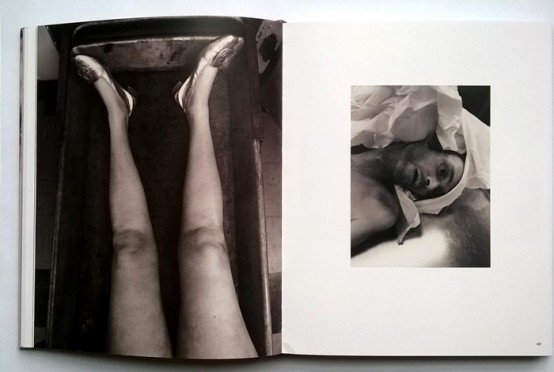

Qu’il prenne la rue, les bars, les prisons ou la morgue pour décor, qu’il photographie, les travestis, les prostituées, les homos, les prisonniers, les fous, tous les paumés ou les exclus, cette fascination se double d’une grande tendresse pour ses modèles, entre captation de l’instant et remise en scène du réel. La crudité, l’impudeur – sexes offerts ou plaies ouvertes – suscitent une émotion indéfinissable, métaphysique. Même s’il s’agit souvent de milieux communs proches, on est à mille lieues de l’ambiguïté d’un Larry Clark. La photographie de Silverthorne n’autorise aucun voyeurisme, ni cynisme. Les modèles scrutent l’objectif et semblent dialoguer avec lui dans l’empathie, le respect, la tendresse, lui, ne profitant jamais de la fragilité de ces âmes de ces anonymes sublimes, comme ses propos peuvent en témoigner :

Michaela venait de San Franciso pour suivre un programme a base de méthadone destiné à la débarrasser de son addiction à l’héroïne, mais elle ne pouvait compter que sur la prostitution pour financer sa cure.

Lorsque Silverthorne vient poser son objectif dans la 42e rue et la 8e avenue dans lequel « beauté et laideur » se côtoyaient, il parvient par la photo à traduire la profondeur du regard et la beauté qui en émane ainsi que le désespoir des vies, mais pas seulement…

Quand il est autorisé à prendre des photos en hôpital psychiatrique s’il ne montre pas leur visage : des moments, des expressions sont saisies, tristes ou tendres. Des mains tendues, des bras lâches, des fragments de corps et de postures. Ce désir de restituer parfois la force du fugace se ressent de manière parfois plus flagrante encore dans ses polaroïds, comme autant de moments d’émotions volées. C’est également ce qu’il traduit également de manière plus simple encore dans des portraits au quotidien à la faveur de l’instant capté; un sourire discret, une moue amère, un enfant endormi…

Parmi ses travaux les plus mythiques les plus dérangeants et les plus puissants ses photographies dans la morgue atteignent une force comparable aux peintures de martyrs. Renversantes de beauté, déconcertantes dans cette fusion de l’image brute et de la remise en scène de la mort, elles nous renvoient à notre propre questionnement. Chaque vision de corps même le plus mutilé, le plus blessé engendre une beauté du fugitif de la vie, à la manière d’une vanité.

Utilisant par la suite des collages et des photomontages, introduisant même des cartes postales au sein de photos charnelles ou morbides, Silverthorne sculpte depuis des années la matière photographique, la fait évoluer sans jamais délaisser son thème de prédilection. Lorsqu’il commence à expérimenter sa technique de superposition de photos, son art s’ouvre à l’imaginaire, ses splendides mirages renvoyant parfois aux fondus enchainés et aux surimpressions d’un Fritz Lang de la période expressionniste. Il se sert du papier « comme d’une peau à découper pour entrevoir une vie intérieure ». La photo se mue alors en tableau étrange et acquiert une teneur érotique inédite de la part de cet amoureux du corps féminin : femmes recouvertes de draps pareils à des suaires, de tissus, visages striés de voiles en labyrinthes. D’autres modèles tiennent devant elles leur propre photo de nue grandeur nature comme de curieux doubles. L’onirisme n’est pas loin dans ces visions fantasmatiques, parfois diaphanes, parfois inquiétantes. Plus encore, certaines oeuvres ne dépareraient pas de celles de photographes de l’occulte de la première moitié du XXe : spectrales, peuplées d’ombres inquiétantes, incitant l’oeil à l’attention, au décryptage. Ainsi, dans la série Silent Fire (inspirée d’Orphée et Eurydice) des fantômes, des apparitions s’installent aux côtés des corps, ou les visages floutés deviennent chimériques.

En 1986, Coastal Waters offre une mise en abîme gigogne, photo dans la photo, la main tendue devant un paysage marin tenant des visages d’hommes illustres (Rembrandt, Freud.) ou des autoportraits, constituant un singulier contrepoint. Cette réflexion sur le temps souligne le décalage entre l’immanence de l’horizon infini et la photo vieillie du disparu, en un incongru jeu sur les contraires. Silverthorne réemploie et développe cette technique de la photo exposée dans le cadre avec Letters from the Dead House, poursuivant la recherche entamée avec ses précédents portraits de morgue en leur ajoutant une interprétation, le cliché intégré cherchant à exprimer « les idées qu’une personne emporte avec elle dans la mort ». Lorsqu’elle vient faire irruption dans l’inertie du cadavre, l’image-symbole, qui choisit l’instantané pour la résumer, tranche avec le regard mort (les yeux ouverts), la tache de sang imbibant un drap, ou la blessure ouverte. Elle est plus dérangeante encore lorsqu’elle est plantée telle un drapeau dans la plaie béante.

Comme dans les poèmes de Ronsard, l’éphémère de la vie, de l’amour se confond à l’illusion de la beauté. Ce magnifique cliché « Marlita and me, 1968 » en demeure un parfait témoignage, vision idyllique du couple se tenant par l’épaule, laissant voir en filigrane l’esquisse d’un squelette écorché. Ce destin dérisoire pour une existence provisoire, le photographe n’a jamais cessé de l’étudier, le scruter, de le disséquer pour chercher en vain à en saisir le sens. Dans sa série Suzanne et les vieillards, Silverthorne se mettra en scène, rares autoportraits, à la manière d’une éventuelle conclusion à son œuvre, vision ironique de la vieillesse, de la sienne, de son rapport aux femmes, au sexe et ultime pied de nez à la mort qu’il a toujours côtoyée et courtisée.

Le corps est une norme fluctuante pour mesurer la vie. Ça n’est pas seulement la personne vieillissante qui vous regarde dans le miroir. Il existe des considérations et des perspectives fondamentales sur la mortalité qui changent et se confrontent.

Si l’on devait citer un autre cinéaste attiré par ces mêmes pôles, ce serait de Greenaway dont Silverthorne se rapprocherait, tout aussi possédé par l’univers de la chair palpitante ou putréfiée, avec ses éclairages qui dans sa dernière période rappellent la peinture flamande.

La teneur, le style, et la matière de mon travail sont variés. Mais le sujet en est avant tout le corps et ses « arrangements » avec les espoirs ordinaires de la vie, lesquels forment une triangulation entre espoir, désir et responsabilité. J’envisage le corps comme le véhicule faisant le lien entre homme et femme, entre nature et culture.

Ses obsessions parcourent son œuvre, comme une variation sur un même thème. Et si Silverthorne était l’un des derniers baroques ?

_________________________________________________________________________

Jeffrey Silverthorne – Working (1968-2013) – Editions de l’Oeil – 42,90 € – 19×24 cm

Vous pouvez commander le livre directement sur le site des Editions de l’Oeil

Crédits photos : © Jeffrey Silverthorne, courtesy Galerie VU

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).