La répulsion, voire le rejet que le portrait de défunts, et plus largement les photographies post-mortem peut susciter aujourd’hui chez le spectateur atteste ce que l’anthropologue Geoffroy Gorer qualifiait dans son célèbre essai de « pornographie de la mort ». Ces images viennent se heurter à un comportement caractéristique de l’évolution des mentalités observée dans nos sociétés occidentales à partir de la seconde moitié du XXe siècle.

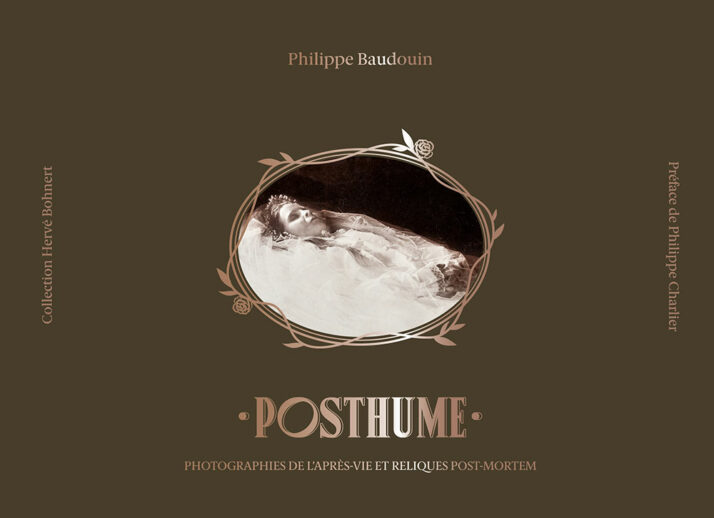

La photographie post-mortem constitue un objet d’une fascination pour certains, d’aversion pour les autres qui l’identifient à un goût malsain pour le macabre, ce qui trahit in fine une diversité de chacun dans son rapport intime à la mort. Me situant clairement dans le premier cercle, je ne peux détacher mon regard de ces œuvres, cherchant à cerner ce qui peut se dissimuler derrière ces corps immobiles, ces visages apaisés, les yeux ouverts ou clos, questionnant notre propre peur de la disparition de nos proches et la nôtre. Loin des épouvantes cinématographiques, littéraires ou picturales [1], le frisson qui nous étreint est bel et bien métaphysique. Notre regard questionne cette incompréhension irrésolue de notre place éphémère sur terre. Ces personnes mortes et immortalisées sur la pellicule émergent du passé et nous renvoie à notre condition. Ils nous tendent le miroir de notre futur et de notre rapport à l’éternité silencieuse. Le remarquable ouvrage de Philippe Baudoin Posthume cerne absolument tous les enjeux et les contradictions de cet art particulier qui courtise le tabou et la transgression, entre technique et esthétique et prend de multiples formes aux protocoles spécifiques. A la fois superbe objet d’art et ouvrage érudit, Posthume se concentre autour de la collection de Hervé Bonhert de plus de 100 photographies en France et dans le monde, un remarquable ensemble montré pour la première fois et qui sera exposé du 30 octobre au 14 décembre 2024 à La Librairie parisienne Alain Brieux. Il opère un recadrage historique et philosophique indispensable, porté par les références à de nombreux auteurs tels Edgar Morin, Bourdieu, Julia Kristeva, Joëlle Boloch, Audrey Linkman, Gian Marco Vidor, Virginia de la Cruz Lichet ou encore Philippe Ariès auteur du génial Images de l’homme devant la mort.

La belle préface de Philippe Charlier donne le ton sur ce combat entre rejet et émotion que peut susciter une telle contemplation. Médecin légiste, anthropologue, paléopathologiste, maître de conférence en université et praticien hospitalier, Philippe Charlier travaille dans l’archéo-anthropologie médico-légale. Fasciné par tous les rituels liés à la mort et le rapport de la population à ses défunts selon son extraction sociale, culturelle ou sa localisation géographique, il est notamment le commissaire de l’exposition Zombis du Musée du Quai Branly à Paris. Tout le texte de Philippe Beaudoin, philosophe particulièrement intéressé par les mouvements occultistes et le spiritisme et leurs rapports avec les techniques visuelles, désigne dès le chapitre d’ouverture les tiraillements que provoque cette pratique photographique. La photographie par essence même, dès sa création est pour ainsi dire liée à la mort au point que lorsqu’elle est apparue, elle a d’abord provoqué une forme de terreur chez ses sujets. Prendre en photo tue en quelque sorte une première fois l’humain, car elle le fait passer de vivant à mort, de son mouvement à sa rigidité. Le premier défi de la photo n’était donc pas celui d’immortaliser la beauté du vivant, mais au contraire de le figer dans une préfiguration de sa mort. D’ailleurs, vu le temps d’exposition photographique à ses débuts, Philippe Charlier précise que le mort était le sujet idéal pour le photographe qui n’avait pas besoin de demander à son sujet de rester immobile et de prendre la pause. A ses débuts, la photographie post-mortem est réservée à quelques privilégiés. Soit il s’agit pour une photo plus journalistique, d’aller rendre compte des victimes de guerre, de crimes, de maladies à travers l’image, soit il s’agit d’une photo totalement artistique purement esthétique, comme celle qui conduit Nadar à photographier Victor Hugo sur son lit de mort.

Réservés à une minorité aisée, ces photos sont donc soit brutes, soit au contraire totalement mises en scène comme une expression artistique qui remplacerait la peinture. Mais – et c’est probablement là qu’elle devient la plus captivante – lorsque dans les années 1880, Kodak commercialise des appareils photos abordables ne demandant pas grande connaissance technique, la photo devient accessible à tous. Désormais les familles photographient leurs morts dans une période finalement assez courte, la fin de la seconde guerre mondiale marquant un coup d’arrêt de cette tradition. Le traumatisme provoque un changement de rapport à la mort, même si depuis les années 70, la pratique perdure de manière ponctuelle. Posthume nous donne donc à voir toutes ces photos de défunts dans leurs différentes méthodes, avec un désir d’expression parfois totalement différente. Parfois il s’agit d’affirmer notre égalité devant la mort.

Singulier ou pluriels, les amis, la famille entière, la communauté de « veilleurs » posent avec le mort, témoignant du rapport qu’ils avaient avec lui comme une preuve de leur amour fixée dans l’éternité. Certaines photos optent pour le lit ou le cercueil le plus nu – donc dans une signification très nette de l’état, de ce qui a été et ne sera plus – tandis que d’autres photos laissent le corps seul, dans une pose religieuse qui les approche de la sainteté, baignées dans des compositions florales, comme pour témoigner d’une forme d’éternité, de recherche d’apaisement. Ces photos plongent dans des paradoxes inouïs entre le désir de redonner vie aux morts ou au contraire de signifier qu’ils ne sont plus des nôtres. Et nous, fascinés par la littérature et le fantastique, percevons une fois de plus à quel point écrire ou filmer les monstres ou les spectres a toujours été là pour exorciser le rapport du créateur à sa propre mort.

Singulier ou pluriels, les amis, la famille entière, la communauté de « veilleurs » posent avec le mort, témoignant du rapport qu’ils avaient avec lui comme une preuve de leur amour fixée dans l’éternité. Certaines photos optent pour le lit ou le cercueil le plus nu – donc dans une signification très nette de l’état, de ce qui a été et ne sera plus – tandis que d’autres photos laissent le corps seul, dans une pose religieuse qui les approche de la sainteté, baignées dans des compositions florales, comme pour témoigner d’une forme d’éternité, de recherche d’apaisement. Ces photos plongent dans des paradoxes inouïs entre le désir de redonner vie aux morts ou au contraire de signifier qu’ils ne sont plus des nôtres. Et nous, fascinés par la littérature et le fantastique, percevons une fois de plus à quel point écrire ou filmer les monstres ou les spectres a toujours été là pour exorciser le rapport du créateur à sa propre mort.

A travers ces extraordinaires témoignages de vies passées – où les présences vivantes des photos sont désormais aussi poussière que le photographe lui-même – nous scrutons ainsi notre propre mort et celle de nos proches, nous cherchons à l’apprivoiser – parcourus d’un frisson d’angoisse et d’émotion- , à comprendre à travers ces visages éteints comment tôt ou tard la même expression gagnera notre visage. Ils sont comme endormis, apaisés, et probablement recherchons nous à notre tour – encore plus si nous ne sommes pas rattachés à la foi en un dieu – une forme de croyance en ce calme. Dans ces images, on peut lire le mode de vie, les pratiques, le rapport à la douleur de la disparition et au corps inerte.

Souvent sont disposés les objets leur ayant appartenus, images pieuses, chapelets, crucifix, billets déposés sur le corps, représentations profanes ou sacrées, ou les deux sont parfois entremêlés. Pour l’enfant, les jouets et autres objets profanes, petits instruments de musiques viennent souvent remplacer le décorum religieux. C’est l’enfant qui est ici sacré et devient comme le titre d’un des chapitre cet « l’angelot endormi » désormais éternel. De même, le berceau se substitue souvent au lit au point qu’aux Etats-Unis, le cercueil d’enfant soit nommé « Casket » plutôt que « Coffin », casket signifiant d’abord « berceau ». Le raccourci est saisissant, poignant, et dialogue avec notre destinée.

Le rapport totalement contradictoire de l’humanité à ces photos selon les périodes traversées, du sentiment de beauté ou tout simplement de souvenir à celui de dégoût illustre totalement l’évolution de notre rapport à la mort dans les sociétés occidentales :

Paradoxalement, les défunts que donnent encore à voir ces images semblent avoir disparu de notre champ de vision au lendemain de la seconde guerre mondiale. Cette invisibilité soudaine en dit long sur l’attitude de nos contemporains à l’égard de la mort. Susan Sontag écrivait très justement dans son essai consacré à la photographie que les images portées à notre connaissance nous indiquent simultanément ce qui nous est autorisé à voir et ce qui doit rester caché, interdit. […] Contrairement à la mort apprivoisée qui, jusqu’au XIIIe siècle consistait à accepter, voire à entretenir la proximité entre les vivants et les morts, « la mort inversée » – conception apparue dans les années 1950 – rejette l’événement que représente le décès hors du monde des vivants : « la mort est maintenant si effacée de nos mœurs, écrit Ariès, que nous avons peine à l’imaginer et à la comprendre. L’attitude ancienne où la mort est à la fois proche, familière et diminuée, insensibilisée s’oppose trop à la nôtre où elle fait si grand peur que nous n’osons plus dire son nom. C’est pourquoi, quand nous appelons cette mort familière la mort apprivoisée, nous n’entendons pas par là qu’elle était autrefois sauvage et qu’elle a ensuite été domestiquée. Nous voulons dire au contraire qu’elle est aujourd’hui devenue sauvage alors qu’elle ne l’était pas auparavant .

Mais comment ses photos, si intimes, si familiales ont-elles pu un jour aboutir sur des vides greniers, soudainement anonymisées, puis entre les mains d’un collectionneur ? C’est une question qu’on peut se poser. Sans doute des tragédies familiales, des querelles, un désir de se débarrasser du passé ou peut-être de vouloir surmonter des peurs. C’est là que le collectionneur intervient comme celui qui redonne vie, qui permet au souvenir de ne jamais mourir et qui fait passer ainsi du particulier à l’universel, de l’homme sans nom à celui dont la figure mortuaire vient symboliser l’humanité entière.

Walter Benjamin disait qu’entre les mains du collectionneur les objets du quotidien formaient une « encyclopédie magique » que les souvenirs qu’ils portaient en eux pouvaient grâce à lui, être réveillés à tout instant. […] Une fois réunies en un même espace, elles agissent collectivement sur celui qui les regarde, comme le ferait une armée de fantômes.

Les cinq chapitres de Posthume sont comme cinq sections qui précisent différents types de rituels avec différentes méthodes selon que l’on veuille représenter le mort en tant comme un décédé ou un vivant : leur fermer les yeux ou au contraire leur rouvrir et tourner leurs pupilles pour donner l’illusion qu’ils vous regardent, ou bien encore redessiner leurs yeux sur la photo, comme une première idée de la « retouche » avant Photoshop.

Il reprend, tout en les modernisant, certaines techniques employées par les artistes de l’Antiquité et du Moyen-Age dans le portrait mortuaire et la sculpture de gisants. Corps maintenus debout ou assis, bras tendus : il s’agit de donner l’illusion de la vie grâce à différents subterfuges, tout en dissimulant la rigidité cadavérique..

Il s’agit soit de les rendre éveillés, soit au contraire de matérialiser la métaphore du sommeil. A ce titre, le chapitre « Les belles endormies » exprime combien la photographie de la belle morte entourée de fleurs, parée sa robe diaphane, érotise la morte, renvoie le miroir d’un regard masculin, de celui qui pourrait la posséder puisqu’elle est désormais offerte et sans défense. On pense évidemment à Edgar Poe. Les photos d’enfants sont aussi la plupart du temps bouleversantes, exprimant le paradoxe de l’enfant fauché en plein vol (rarement l’adolescent) et le scandale de celui qui aurait dû disparaître après ses parents. La plupart du temps c’est la mère qui pose avec lui, la portant comme une madone, ou allongée prêt de lui comme si elle allait lui raconter une histoire du soir, mais quand le père apparaît, plus rarement, l’émotion est décuplée, et nous sommes tentés à notre tour de leur inventer une histoire. Le regard du père ou de la mère dirigé vers son enfant est insondable, à la fois pénétré de tristesse et d’incompréhension et trahissant cette douleur de la perte et ce désir de transmettre un sentiment, un ultime moment de tendresse et d’amour.

Au-delà du chagrin qui transparaît c’est leur force singulière, leur grâce pour ainsi dire, qui nous a conduit à retenir ces images, qu’on regarde le visage de cette femme à peine dissimulé derrière l’oreiller sur lequel repose on nourrisson, ou la grimace de ce frère venu poser avec sa mère aux côtés de la dépouille de sa jeune sœur. Ces photographies viennent nous bousculer, nous déranger, faisant naître un trouble indicible.

Loin de tout voyeurisme, de toute curiosité morbide, Posthume est une splendeur, un voyage à travers le pays de la dernière image, l’ultime souvenir emporté par les vivants avant que l’être aimé ne disparaisse à jamais, inhumé dans les tréfonds de la terre, mais subsistant dans les profondeurs du cœur.

Posthume. Photographies de l’après-vie et reliques post-mortem, Philippe Baudouin, Cernunnos, 2024.

A signaler : »Les Immortels », du 30 octobre au 14 décembre, à la librairie parisienne Alain Brieux , dans le cadre du festival PhotoSaintGermain

[1] Vaste débat, néanmoins car quand l’Art de l’épouvante nous terrifie vraiment, sans jump scare, les peurs intimes de l’artiste dialogues avec les nôtres, nous renvoyant à notre terreur face à l’inconnu et à la mort.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).