Il fait chaud, en ce 7 Février 2009, en Australie. Il ne manquerait qu’une étincelle, qui ne manqua pas d’arriver. Le Black Saturday ne fait que démarrer : 231 morts, 1000 maisons en ruines, 365000 hectares de forêts disparus, dans un air à plus de 46 degrés.

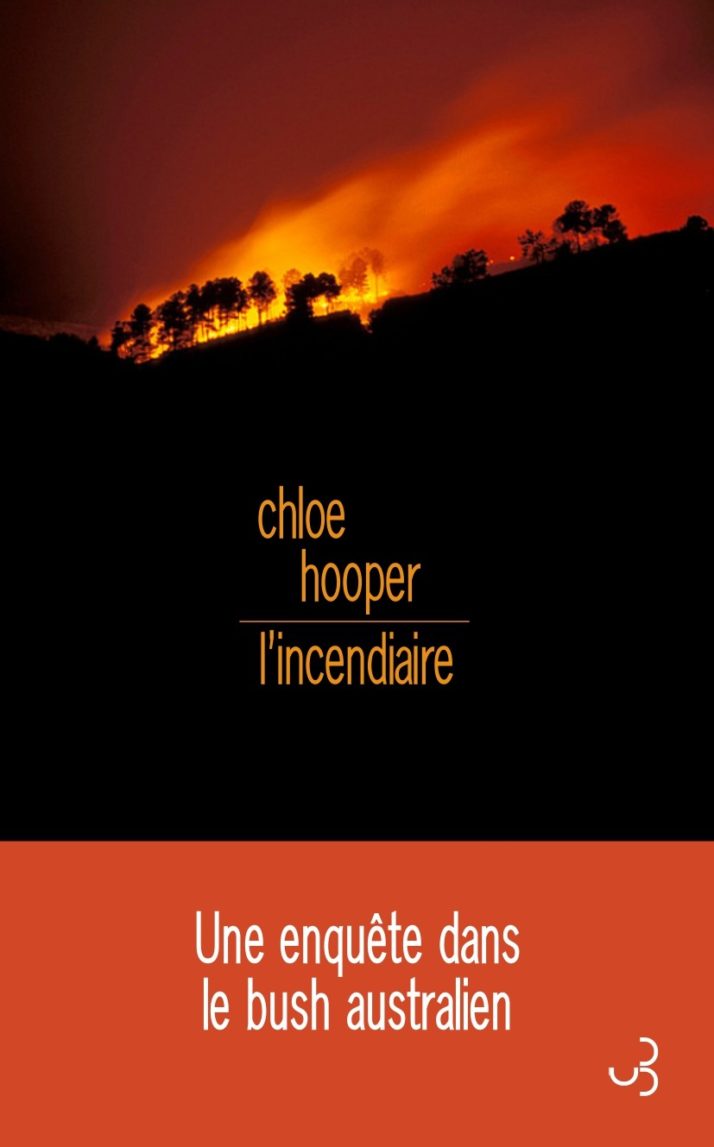

De cet incendie qui reste aujourd’hui encore le plus meurtrier d’Australie, Chloe Hooper, grande autrice de non fiction (déjà remarquée pour Grand Homme, chez Christian Bourgois aussi) tire la source d’un livre de poussières et de flammes, L’incendiaire, qui démarre avec puissance dans un paysage de limbes, d’une noirceur absolue, qui verra les policiers, le lieutenant Adam Henry en tête, arpenter pas à pas ces contrées décharnées d’eucalyptus encore brûlants pour arriver à ce qu’on nomme, presque ironiquement « la zone de confiance ».

Le feu est un drôle d’artisan. Il est capable de tailler des branches en biseau, de les raboter à chaque extrémité et d’entamer leur épaisseur au fur et à mesure qu’il avance vers le tronc ; il transforme une écorce en peau de crocodile, laissant derrière lui des rangées d’écailles de bois calciné. La présence de cendre blanche atteste généralement d’une combustion totale et tout ce qui est ainsi consumé donne l’impression d’avoir soudain blêmi. L’équipe découvrit à un moment une clôture couverte de suie pâle sur tout un côté et ils s’engagèrent sur cette piste. La plupart du temps, les rochers ainsi que les très grosses branches protégeaient les brindilles, plus promptes à s’enflammer : quand ils en trouvaient qui n’avaient pas brûlé, ils savaient qu’ils devaient continuer dans la direction opposée. Les enquêteurs cherchaient à savoir jusqu’où le bois avait brûlé à l’intérieur, et suivant quelle inclinaison les flammes l’avaient attaqué, ce qui était un autre moyen d’identifier le trajet du feu – on trouvait des marques de calcination dans la partie basse du tronc quand celui-ci faisait face au point de départ de l’incendie alors que les traces de brûlure étaient particulièrement prononcées sur les côtés et à l’arrière du tronc quand les flammes grandissaient et avançaient.

Bientôt, ils commencèrent à se déplacer en marge du chemin emprunté par le premier feu afin d’identifier des traces permettant de délimiter l’un de ses flancs. À la périphérie de la fournaise, les arbres n’avaient pas brûlé dans les mêmes proportions : tout ce que l’incendie principal aurait normalement détruit était pratiquement intact. Les enquêteurs revinrent sur leurs pas pour traverser la route et localiser le deuxième flanc. Progressant par allées et venues systématiques, rétrécissant petit à petit leur périmètre d’investigation, ils réussirent à borner une surface en V jusqu’au point d’origine pour finalement arriver dans ce que l’on appelle la zone de confiance. Mais là, paradoxalement, les indices étaient plus déconcertants. Les feuilles n’avaient pas toutes le même angle : dans les premiers moments de sa vie balbutiante, le feu n’avait pas encore trouvé où mettre le cap. Les dégâts se situaient surtout au niveau du sol. Certains objets y avaient brûlé de manière très irrégulière. C’étaient dans les environs immédiats que les flammes avaient entamé leur course.

Celle où tout a démarré, l’étincelle originelle. Une zone qui, paradoxalement, n’est que trouble, mouvements contradictoires des flammes, feu qui repart à rebrousse.

- Un homme. Un Homme.

Cette image de spirale, qui aboutit à une contradictoire zone de trouble brûlant, est à l’image toute entière du projet de Chloe Hooper, qui rythme son récit en 3 actes : « L’enquête », « La défense », « Le procès ».

Car au-delà des séquences hallucinées de familles fuyant le brasier mortifère, brûlant peaux, animaux et domiciles, se réfugiant dans le moindre trou d’eau ou regardant pour la dernière fois leur fils partir dans le nuage de mort, au-delà du silence qui restera dans ces contrées rongées par la monoculture et les industries (nous y reviendrons), l’enquête de L’incendiaire, comme son nom l’indique, cherche avant tout à donner du sens, quitte à échouer, à plonger à corps perdus non dans le rougeoiement des flammes, mais du sang d’un homme.

Car que reste-t-il alors, derrière ce déchainement incandescent de l’enfer ? Non des cendres (et pourtant elles voleront longtemps sur le paysage et sur la vie des victimes), mais Brendan Sokaluk.

Ce qui, au fond, revient à peu près au même. Bien vite, Brendan se révèle un accusé tout à la fois parfait, et étrangement absent. C’est un jeune homme d’une époque où on ne mettait pas encore le mot autisme, mais bizarre, troublant, dangereux, dont les motivations ne cessent de fuir dans le même mutisme qu’il semble entretenir face aux policiers et au monde. Semble, car dit-il avec malice, tout cela n’est peut-être que spectacle et miroir qu’il tend aux gens, en exacerbant son silence.

Cet homme que l’on s’acharne à circonscrire, que rien n’explique, lui qui avoue adorer la forêt, qui a voulu appartenir à une brigade de pompiers, rejeté de tous parce qu’inadapté, nouant des relations puis perdant pied.

L’atmosphère se charge d’électricité dans cette pièce lugubre.

« Quand j’étais jeune, tout ça, j’étais dans une brigade de pompiers, tout ça, reconnaît Brendan.

— Donc, si je comprends bien, vous n’en faites plus partie ?

— Non.

— Comment ça se fait ?

— Il y avait un méchant flic à Churchill : à cause de lui, on m’a mis dehors.

— Je vois, mais vous avez une certaine expérience du feu et des moyens de le combattre ?

— Me souviens de rien du tout.

— Vous avez l’air assez débrouillard ?

— Je peux donner un coup de main aux gens, tout ça… Et puis éteindre. »

Sokaluk bâille encore : c’est le seul moment où son visage semble changer d’expression. Il fait rouler les articulations de ses doigts sur le bord de la table. On voit la crasse sous ses ongles courts et la saleté incrustée dans ses empreintes.

On pourrait alors reprocher au livre de tirer un peu en longueur, dans ses deux chapitres centraux, « La défense » et « le procès », en revenant sans cesse buter contre Sokaluk, en réévoquant parfois des épisodes d’un chapitre dans le second (à la manière, au fond, de la lourdeur nécessaire d’un procès). Mais c’est pourtant dans ce ressassement que Chloe Hooper se rapproche le plus des deux grandes ombres qui planent sur son récit : celle de Truman Capote et « De sang-froid », bien sûr, auquel on songe immédiatement, mais parfois plus encore au versant documentaire de Werner Herzog, et notamment à son si bien nommé « Into the abyss ».

- L’âme silencieuse qui rougeoie

Car on retrouve chez Chloe Hooper, au-delà de cette fausse sérénité implacable de façade, cette manière brulante de sonder, tel un entomologiste, tout aussi bien la psyché d’un humain, que, par rebond, celle de la société qui l’a vu naitre, et qui jouit, au fond, de trouver dans cet homme un bouc-émissaire parfait pour une puissance qui la dépasse aussi, encore plus parfait qu’il est différent.

Et si l’état mental de Brendan était tel qu’il avait certes mis le feu mais que, comme le suggérait Dixon, du fait de son niveau d’aliénation vis-à-vis de lui-même, il n’avait pas complètement saisi la portée de ses actes ? Un paysage d’images de synthèse se modifie aisément et un feu, tel un avatar destructeur, avait surgi là. L’histoire de la cigarette était une confession partielle, ainsi qu’une métaphore de son incapacité à se contrôler. Il y a peu de l’accident à la compulsion. On ne décide ni de l’un ni de l’autre mais, dans les deux cas, on ne comprend jamais complètement ce qui se passe.

Il se crée alors un hiatus étrange et puissant : en restant chevillé à Sokaluk, Chloe Hooper rebondit comme le reste des humains. Face à cette boite noire, si absente au monde qu’il passera son procès entier à dessiner et ne comprendra même pas avoir été condamné avant de longues semaines, elle bute, elle s’échine, elle revient, rebondit, oscillant du constat implacable de la société à la compassion pour un inadapté, s’interrogeant sur les accès de cruauté de Brendan que ceux de ceux qui l’ont entouré, cultivant l’amour de ses parents et la haine des victimes, suivant à la trace la complexe tâche des avocats supposés défendre un bloc de silence qui se refuse à attendrir ses jurés.

Dans ce ressassement et ces rebonds nait alors quelque chose de brûlant : ce qui est imputrescible, ce qui ne peut être réduit à des mots, à une enquête à un procès. Cette zone trouble et noire de l’Homme, qui échappe irrémédiablement.

Quelle est alors la part de « responsabilité » de Brendan ?

- Nos flammes.

C’est ce qu’interroge l’épilogue, tout à la fois le plus détaché et le plus vaste. Dans son essai intitulé L’âge du feu, l’écologiste Stephen Pyne écrit : « Notre pacte avec le feu nous a façonné tels que nous sommes »

Ces supers-feux, qui se multiplient, ne sont pas uniquement le fait de déséquilibrés, mais de déséquilibres : aux aborigènes qui brûlaient des bushs par stratégie ou comme étape de fertilisation, on a substitué des centrales gigantesques, et l’exploitation irraisonnée de sous-sol, creusant le monde pour alimenter nos machines, excavant des cendres millénaires pour brûler notre atmosphère, multipliant les mono-cultures pour le profit.

N’attendant qu’une allumette. Pyne de continuer : nous vivons dans la « pyrocène », dépendant de ce feu (les chauffages, les industries reliées au charbon, les centrales électriques vieillissantes, les véhicules, etc), nous consumant avec lui.

Bien sûr, comme le constate Hooper, les incendies criminels ont pour ferments réguliers la présence à proximité d’une mine, dans ces grandes zones semi-rurales en déshérence.

Une revanche, comme Brendan contre les brûlures des mots des autres ? La colère, au fond, de ceux dont on déterre la terre pour nourrir notre hybris ?

Peut-être l’incendiaire est-il un inadapté, un cas particulier, voire un sociopathe mais, pour autant, il partage le même environnement et le même mode de vie que ses victimes. Aussi étranger aux autres que Brendan Sokaluk puisse l’être, au point d’en adopter un fonctionnement nihiliste, le feu était devenu son allié naturel – l’ami qu’il n’avait jamais eu. Ensemble, ils avaient refaçonné le monde à l’image de ce que Brendan en connaissait.

On pourrait alors rétorquer pour se protéger que cela n’est qu’incendie de pauvres, que l’on peut regarder ces grandes plaines brûler puisqu’elles ne sont pas les nôtres. Faire, au fond, comme la société australienne, et se dire que tout cela, c’est une affaire de déséquilibrés, de « pas nous », et suivre l’affaire à la télévision. Mais à chaque mine, il existe une zone détruite par l’exploitation des sous-sols. Elle se nomme poétiquement : la zone sacrifiée.

Et les experts sont formels : elle ne cesse de s’étendre.

« Et, au bout du compte, le petit monde d’un homme tel que Brendan n’est pas si déconnecté du nôtre, malgré les apparences – nous faisons comme si nous ne nous en rendions pas compte, mais ceci à nos risques et périls »

Les incendiaires, au fond, ont toujours existé. Ce sont nos feux qui sont devenus a-normaux. Nous habitons progressivement notre propre zone sacrifiée. Notre désastre intime et écologique. Nous sommes les incendiaires.

How can we sleep while our beds are burning ?

Editions Christian Bourgois, 240 pages, 22 euros. En librairie.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).