Archéologie de la société du spectacle

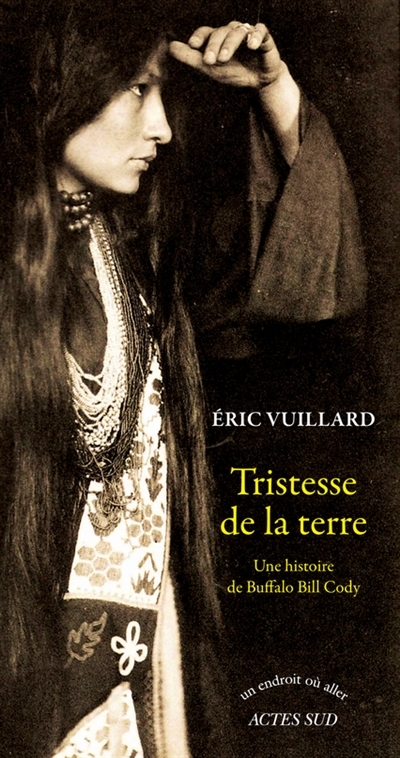

Sur Tristesse de la terre, d’Eric Vuillard (éd. Actes Sud)

« Le spectacle est l’origine du monde » : c’est ainsi que s’ouvre Tristesse de la terre, dernier opus de l’écrivain et cinéaste Eric Vuillard. Après Congo et La Bataille d’Occident, Vuillard continue l’œuvre critique d’interprétation des représentations contemporaines du pouvoir, qu’il soit tactique (militaire), stratégique (économique) ou symbolique (médiatique).

On y retrouve parfois le rythme lancinant de Congo, qui nous livrait une chronique de la conquête de l’Afrique par des puissances européennes mortes d’ennui lors de la conférence de Berlin en 1884. Congo, comme Tristesse de la terre, est ce récit dont Claro aura eu le génie de signaler que, s’il est qualifié de récit « ce n’est pas parce que l’auteur raconte, mais parce qu’il récite, comme un récitant, c’est-à-dire en hôte d’une histoire ravagée » (Le Clavier cannibale, (1)). On retrouve aussi la possibilité du bouleversement poétique dans l’horreur de la Première Guerre mondiale, élan de La Bataille d’Occident.

Mais enfin, c’est une autre histoire ravagée qu’on aborde, celle de la conquête de l’Ouest américain, qui est aussi celle de notre imaginaire. Tristesse de la terre est le récit de la genèse du spectacle de masse avec le célèbre « Wild West Show » de la fin du 19e siècle qui permet d’analyser la mise en place d’une mythologie contemporaine majeure.

Montage des attractions

Eric Vuillard est aussi un formidable conteur. Il nous transporte, cette fois-ci, aux origines de dreams that money can buy : il nous raconte, malgré tout, l’histoire fascinante d’un des plus grands saltimbanques de l’Histoire, William Frederick Cody, aka Bufallo Bill (1846-1917).

Tout commence lors de l’exposition universelle de Chicago en 1893, un événement conçu comme une ode à l’industrialisation. Ce qu’il restera de cette exposition monumentale, le « clou du spectacle », sera le mythique « Wild West Show », cirque moderne, reconstitution fragmentaire et quotidienne de la conquête de l’Ouest américain. Le succès de ce spectacle est tel qu’une tournée européenne, bien que mouvementée, attire rien qu’à Paris plus de trois millions de spectateurs en 1905.

Avec l’élégance de sa prose, Vuillard retrace les aléas du spectacle et de la troupe théâtrale dirigée par Buffalo Bill, dont il rappelle le destin extraordinaire – jusqu’à son ambition pharaonique de créer la ville de Cody, à l’entrée du parc de Yellowstone dans le Wyoming.

En tant que gérant et producteur, l’ancien chasseur de bisons allait emboîter le pas des pionniers américains – au-delà des photographies des immensités que les Blancs arrachent aux Amérindiens, il codifie par le biais de son spectacle jusqu’à la représentation actuelle des indiens et des cow-boys (qui a dit qu’ils portaient tous des Stetson ?), leurs combats, leurs alliances inégales. On y croise le romancier Ned Buntline, le businessman John Burke ou encore Elmer Dundy, un des fondateurs du Luna Park à Coney Island.

C’est ainsi que Vuillard devient l’archéologue de la société du spectacle : il récupère, compare et interprète les archives originelles de l’énorme génocide que signifia la conquête de l’Ouest américain, pour nous faire comprendre ce que le cinéma, exemple symptomatique, doit au « Wild West Show ».

Mais en quoi résidait la puissance de ce spectacle ? Vuillard avance une des hypothèses les plus éclairantes : en l’utilisation de vrais indiens. La présence de Sitting Bull (1831-1890) devient de fait emblématique et donne aux rocambolesques reconstitutions historiques de Buffalo Bill un caché certain.

« Mais dès que le chef indien est mort une seconde fois, dès qu’il est tombé de nouveau le nez dans la poussière, et qu’on a éprouvé le grand frisson de le revoir mourir, chacun quitte enfin sa place, le cœur chaud ; et on se dépêche d’aller à la buvette se payer des friandises ou un verre à boire ».

Sitting Bull, chef Sioux et grand résistant face à l’armée américaine, fait partie de ce succès démesuré : il était, malgré tout, familier des spectacles. Auparavant, il avait déjà posé aux côtés de sa propre statue de cire à New York, et le livre de Vuillard retrace par ailleurs une partie de son épopée jusqu’au massacre de Wounded Knee où il fut assassiné. On assiste à l’écrasement de la lutte amérindienne, par la force de l’armée américaine, bien sûr, mais aussi par son aliénation aux lois de l’industrie du divertissement qui se mettait en place. Soit dit en passant, on observe déjà des politiques migratoires (absurdes ou stratégiques, au choix) qui interdisent à Sitting Bull d’entrer en Europe pour suivre la troupe du « Wild West Show ».

Quelques détails rendent cette lecture encore plus jouissive : l’ironie signalée, par exemple, du fait que le « Wild West Show » ne pourra pas triompher en Italie puisque le Colisée, ancêtre mythique de ce cirque sanglant orchestré par Buffalo Bill, était trop petit pour accueillir une telle déferlante d’indiens et de cow-boys face à des toiles peintes évoquant le Far West.

Et enfin, puisque je ne vais pas tout vous raconter, on découvre parmi tant d’autres choses qu’il s’agit ici du premier spectacle, hors cinéma et lanternes de projection, à être éclairé : la technologie vient au secours d’un public de plus en plus exigeant et d’imprésarios de plus en plus ambitieux, puisque le voile scintillant de la fée électricité permet, pour la première fois, les représentations après la tombée de la nuit.

« Les princes du divertissement meurent tristes »

Au-delà de son indéniable qualité narrative, Tristesse de la terre est un essai de décryptage d’archives existantes. On y fait état des convergences de la guerre, de la politique et de la culture de masse dans l’espace social de nos représentations. Autrement dit : à quoi joue-t-on, quand on joue aux cow-boys et aux indiens ?

Au cinéma, la question n’est pas nouvelle, et elle n’est surtout pas close : on connaît les arrangements entre Pancho Villa et les studios américains pour que les combats de la Révolution mexicaine soient plus photogéniques au début du 20e siècle. Le très regretté Harun Farocki a, quant à lui, inventé une démarche critique visuelle à travers films et essais comme le très puissant Images du monde et inscription de la guerre (1989). Ce que Farocki a mis en évidence c’est qu’à partir d’une étude d’archive, on observe que la conservation et la destruction d’une histoire se conjuguent étrangement. Vuillard ne procède pas autrement, et il nous permet ainsi de questionner la persistance des icônes telles que Sitting Bull et bien sûr Buffalo Bill. A partir de la célèbre photographie où les deux hommes se serrent la main, on est amené à interroger les enjeux d’une telle pose.

Tristesse de la terre a la qualité de nous faire assister à la création d’archétypes qui modèlent et articulent nos propres représentations. Si le « Wild West Show » a signifié la naissance du spectacle de masse et de son corolaire le merchandising, c’est qu’il articule un passage possible de la culture de l’industrialisation vers l’industrie culturelle. L’auteur revient à l’histoire des images de la culture populaire les considérant comme un dispositif de compréhension des rapports de force dans les médias du 20e siècle. Autrement dit, il crée un espace de réflexion sur l’imaginaire contemporain.

Avec une écriture poétique solide, mais aussi ouvertement sociale et politique, Eric Vuillard propose une approche problématique des images qui sont devenues la mémoire collective. Leur statut iconologique est remis en perspective. Ainsi, raconter par les archives l’histoire de la conquête du mythique et lointain Ouest sauvage, s’aventurer dans l’épopée de cette frontière pionnière, fondement de la culture de masse, c’est déjà faire appel aux moyens d’une critique implicite. En nous fascinant encore.

« Oui, il fallait que les gens frémissent – le spectacle doit faire frissonner tout ce que nous savons, il nous propulse devant nous-mêmes, il nous dépouille de nos certitudes et nous brûle. Oui, le spectacle brûle, n’en déplaise à ses détracteurs. Le spectacle nous dérobe et nous grise et nous offre le monde sous toutes ses formes. Et, parfois, la scène semble exister davantage que le monde, elle est plus présente que nos vies, plus émouvante et vraisemblable que la réalité, plus effrayante que nos cauchemars ».

(1) : http://towardgrace.blogspot.fr/2014/05/les-mains-coupees-du-dieu-congo.html

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).