Jo Witek / Nathalie Choux – Dans la boutique de madame Nou (Actes Sud Jeunesse)

Et si le spectacle du bonheur parfait dissimulait soigneusement des blessures ? C’est ce que suggère, tout en délicatesse, Dans la boutique de Madame Nou. Madame Nou incarne la bonté et l’altruisme et c’est un monde gai et agréable que semblent exalter les superbes dessins de Nathalie Choux, aux dominantes pastel, rosées, jaunes – un monde enfantin, candide que vient souligner l’emploi du crayon de couleur.

« Tous les matins, le soleil réchauffe le coeur de Madame Nou. Ils s’entendent bien. »

Pourtant, ce tableau idéal de bonheur champêtre, de papillons voltigeant et de fleurs écloses recèle son revers : à y regarder de plus près, la petite fille observe sa mère avec un regard tristounet et se tient toujours à l’écart. Souvent, mère et fille sont séparées par la page. Il faut chercher la petite dans le décor ; elle y est toujours, comme un témoin muet. Les teintes restent assez pâles comme pour traduire le regard de la petite fille qui attend, et pour laquelle cette joie collective n’est pas si colorée.

On comprend rapidement que Madame Nou est une sorte de psychologue que tous viennent voir, que tous aiment, dont tous attendent le réconfort. « La Boutique », terme que choisit la petite fille pour désigner le concept de « cabinet », est rassurante et redonne le sourire à ceux dont les yeux sont remplis de larmes. Elle les étreint, leur donne des marques de tendresse, mais elle oublie les mains tendues de sa petite fille, ses besoins d’affection, son désir de. Qu’importe qu’il s’agisse de montrer une grenouille, un chat, ou simplement du désir d’être à son tour regardée. Flotte alors une sensation d’absurdité, de monde à l’envers, dans ces hugs à répétition, avec « les autres » lorsque la maman déclare alors à sa fille : « je vais faire un câlin et je reviens ».

Sans démonstration, toujours en osmose avec le graphisme, Jo Witek évoque ces parents idéaux au service d’une cause, qui consacrent la vie à faire le bien autour d’eux, à aider les autres, mais en oublient le principal : l’attention apportée à leurs enfants. Comme pour légitimer cet oubli, ce semi-abandon de leurs gamins en mal d’amour, ils se posent comme des humains inattaquables par leur mission synonyme de bonté : utile, indispensable, irremplaçable.

Le parti-pris du dessin faussement naïf obéit à une certaine tradition de l’illustration, voie royale notamment empruntée par Bobi+Bobi ou Joanna Hellgren, comportant un jeu de disproportions (têtes rondes / corps), ce quelque-chose d’enfantin et candide revu par un regard distancié. On sent la volonté de ne pas trop montrer de psychologie sur les visages, pas trop d’affects, pour élargir le champ de la simple illustration de texte. La magie opère lorsque le non-dit s’immisce dans le dessin : cette forme d’expression qui opère par soustraction décuple l’énergie et le mystère. Le dessin épouse la perception de la petite fille, qui ne laisse rien paraître, tout en donnant à voir un peu d’ironie et de mélancolie ; même les adultes semblent avoir gardé un pied dans l’enfance. Nathalie Choux permet l’interprétation personnelle – à chacun la sienne !

Que peut une petite fille face à l’absence relative de cette mère qui repousse toujours à plus tard le moment d’affection tant attendu ? Fils d’instituteurs, de psychologues ou de belles personnes engagées dans un combat collectif, beaucoup se reconnaîtront sans doute dans cette histoire sans happy end moralisateur. La douce monotonie colle aux jours comme le papier peint, répétant ses motifs au fil des pages.

Du bout du monde pour des mots d’amour. Des bouts d’amour pour la paix dans le monde. C’est ainsi que ça se passe et personne ne s’en lasse.

Maman ?

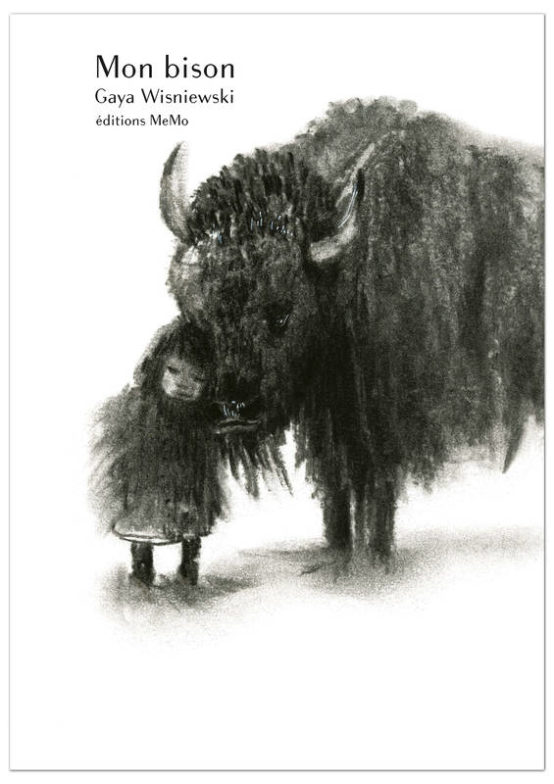

Gaya Wisniewski – Mon bison ( MEMO)

Aussi étonnant que cela puisse paraître, Mon Bison est une première œuvre. Et c’est une merveille. Gaya Wisniewski raconte une histoire, sur le mode d’une autobiographie d’enfance peut-être pas imaginaire, où le fantasme s’immisce à la fois comme une ligne de fuite, mais également comme signe d’un remodelage par le temps, d’une transformation par l’esprit. L’aventure de cette petite fille et de son animal adoré se brouille, se floute, vers l’irréalité, brume de souvenirs et de songes. La narratrice y raconte comment elle vivait alors avec sa mère, et comment elle se prit d’amitié pour ce bison aussi immense par sa taille que bienfaisant par l’aura qu’il dégageait. Le lieu et l’époque sont indéfinis. Nous saurons juste qu’elle avait quatre ans lorsqu’elle le découvrit, que les herbes étaient trop hautes, et que sa mère la prenait dans ses bras pour qu’elle puisse l’observer. Chaque observation, description porte les marques de la perception enfantine qui remodèle la vérité, jusque dans un fascinant rapport de proportion : cette forme immense s’imposant face à cette petite poupée habillée chaudement ne suscite jamais la peur.

Dans une économie de mots Gaya Wisniewski nous fait tout autant ressentir cette respiration de petite fille et sa fascination pour cet animal gigantesque que la tendresse infinie du rapport maternel. Puis, tout glisse. Le bison devient une figure immatérielle, impalpable, qui parcourt les pensées de la petite fille, comme si elle nourrissait son propre imaginaire, et écrivait ses propres contes. Il vient prendre le thé avec elle, (ici, on pense presque à Hulul d’Arnold Lobel) il est son ami, comme une présence de beauté et de douceur qui parcourt la vie. Le bison passe de l’animal terrestre à une forme vaporeuse qui s’échappe d’une tasse. Mon bison commence par évoquer l’amour de l’enfant pour l’animal pour s’attacher à capter la nature de la vie elle-même, le temps qui passe, les aimés – une mère, un animal – qui vous emplissent, disparaissent mais jamais ne vous quittent. C’est une œuvre incroyablement flottante à laquelle nous convie Gaya Wisniewski, mélancolique, qui dégage une émotion folle et continue de vous pénétrer bien après avoir refermé ce livre, comme si chacun de nous avait son bison au fond de soi.

Gaya Wisniewski utilise différents papiers, certains très grenus, pour pouvoir faire des tramés presque friables, en tout cas estompables juste en soufflant sur les traits, et des papiers plus lisses pour un rendu plus compact. Les dessins au fusain, en clair-obscur, traduisent merveilleusement cet entre-deux du souvenir, cette frontière entre rêve et réalité, où l’on devine, distingue, plus qu’on ne voit. Pour cela, elle mêle matières et outils, le pastel, le crayon noir tout simple et surtout la peinture à l’eau, mélange d’acrylique, de gouache et d’encre peut-être. Le regard s’habitue et reconstitue lentement les formes que le temps a effacées. Dans son gigantisme même, sa façon d’occuper l’espace, le bison suggère la douceur continue, l’apaisement ultime. Comme une ombre protectrice qui inviterait la petite fille à parcourir la vie et ne pas avoir peur de la mort.

Maurice Sendak – Rigoli Dingoli Pouf (Memo) traduit de l’anglais par Françoise Morvan

Le génial Maurice Sendak n’a pas fini de nous surprendre, comme en témoigne ce Rigoli-dingoli-pouf ! Ou La vie doit avoir mieux à offrir, joyeuse farce en apparence, mais vertigineuse par les différents niveaux de lecture qu’elle propose. De prime abord, Maurice Sendak s’inspire juste de la comptine éponyme écrite par Samuel Griswold Goodrich dont il restitue la totalité à la fin du volume, une comptine sans queue ni tête à laquelle l’auteur donne un sens. Ou plutôt : il se permet de raconter une histoire à partir d’elle – à la manière des jeux surréalistes – d’offrir une narration au chaos. Il met aussi en scène sa propre chienne au service d’un conte moral évoquant à la fois la nécessité de fuite du matérialisme, et l’éternelle insatisfaction de l’être qui a tout. Jennie en effet part, parce qu’elle ne manque de rien :

Parce que, dit Jennie, cassant la tige et la fleur, je suis insatisfaite. Je veux quelque chose que je n’ai pas. La vie doit avoir mieux à offrir que d’avoir tout

Rigoli-dingoli-pouf ! se métamorphose alors en quête initiatique à la fois burlesque et mélancolique où sa rencontre avec un cochon portant la pancarte « Urgent ! On demande vedette féminine dans un premier rôle pour le Grand Théâtre mondial de Ma Mère L’Oie. Nourriture plantureuse ! Si expérience, appeler OUF-1-109 » conduit Jenny à acquérir de l’expérience afin d’être acceptée comme vedette d’une pièce de théâtre. Ses pas la mèneront dans une vieille demeure où elle s’improvisera nourrice d’un bébé irascible qui refuse de manger : les précédentes nourrices ont échoué et ont été dévorées par le lion. Tout devient totalement absurde, peut-être pour rejoindre la folie originelle de la chanson, à moins que ce ne soit celle de l’existence. A ce titre, la traduction de Françoise Morvan est remarquable et nous transmet toutes les subtilités de langue de l’auteur. On se dit tout de même que Maurice Sendak exagère de représenter des enfants avec des têtes d’adultes… avant que l’effet de surprise final ne vienne nous détromper. Quel humour, quel sens du dialogue ludique avec son lecteur ! Cette impertinence d’un dessinateur qu’on aurait trop facilement tendance à faire passer pour classique transpire dans chaque page. Le sens de l’absurde souligne sa dimension anarchiste, comme a pu l’être aussi Arnold Lobel, autre génie malicieux, avec cette grande tendresse pour ses personnages. Le plaisir d’ironiser sur les visages renvoie autant à Hogarth que Daumier, caricaturistes à l’humour fou. Ses magnifiques dessins à la plume ne sont plus à louer. Les dégradés et les nuances de gris se font par croisements de traits. Ils se dotent ici de teintes parfois romantiques, souvent inspirés de la gravure victorienne et notamment d’Arthur Hughes que Sendak admirait.

Le pessimisme pointe sa truffe lorsqu’on apprend que le bébé a été laissé par ses parents partis dans le « château des lointains » qui ont oublié jusqu’à son nom. Bien au-delà de la mécanique comique, le texte de Sendak contient sa cruauté et transpire le désenchantement… et plus encore, lorsqu’il offre au bébé les traits de son propre visage. Mais ce qu’il y a de plus bouleversant encore c’est la dimension autobiographique de Rigoli-dingoli-pouf !, écrit en 1967, année de la mort de sa mère (qui a ici les traits de la mère l’Oye), et dédié à Jennie sa chère chienne disparue la même année. Aussi ce désir de partir d’une maison où l’on a tout, où l’on a vécu, cette nécessité du détachement, correspond-il indéniablement à une initiation à la mort, à l’acceptation de laisser partir ceux qu’on a aimés et peut-être même de penser à sa propre mort, à la postérité par l’Art. Oui, la vie est un théâtre, et Jennie quitte la maison de l’existence pour s’accomplir ailleurs, enfin, sur une autre scène où l’on se bâfre et s’amuse follement.

Calamity Jane / François Roca – Calamity Jane (Choix de lettres de Calamity Jane adressées à sa fille) (Albin Michel)

Calamity Jane fait partie de ces figures de la Conquête de L’Ouest tellement rentrées dans la Légende, que l’idée que l’on se fait d’elle est probablement fort éloignée de ce qu’elle était. Difficile encore maintenant de démêler le vrai du faux, de faire la part des choses entre le mythe et la réalité ; plus d’interrogations subsistent à son sujet que de véritables réponses. Une chose est sûre, la version la plus mensongère est sans doute celle de Lucky Luke qui, on ne sait pourquoi, présente Martha Jane Canary comme une criminelle au langage peu châtié.

Une vérité : on sait qu’elle s’habillait en homme. On la supposa aventurière, pisteuse pour Custer, cuisinière, serveuse de bar, danseuse de saloon, elle fut aussi probablement danseuse et prostituée. Son autobiographie fort romancée épaissit le mystère, autant que le Wild West Show, spectacle dans lequel elle incarnera sa propre légende. Ses magnifiques lettres écrites à sa fille sont elles aussi soupçonnées d’être inauthentiques. Mais que vaut la vérité face à la beauté métaphorique du mensonge ? Peu importe : la splendeur de ces lignes reste et la vigueur d’un probable imaginaire fait entrer le personnage dans l’incarnation du symbole, l’exemplarité, la singularité du destin même. La réalité apparaît dans son évidence : Martha Jane Canary, c’est la femme libre, affranchie dans un monde d’hommes, qui se libère de leur joug. Subsiste cependant dans ces lettres un romantisme évident (la main apocryphe a de fortes chances d’être féminine). Les influences de la peinture américaine de la période se font ressentir, avec ses prairies, ces grands ciels clairs parcourus de nuages, mais également l’ombre d’Andrew Wyeth, cet artiste tant adoré par Terrence Malick. Ses visages perdus et ses couleurs qui avalent les personnages dans l’espace nous rappellent également combien François Roca aime Edward Hopper. De toute évidence, transparaît l’intérêt de l’artiste pour le Western. L’humanisme d’Anthony Mann entremêlé à son sens de l’espace n’est parfois pas loin.

François Roca choisit donc d’illustrer le mythe sans se soucier de sa véracité, quelque part entre l’héroïsme et la mélancolie. Dans ces superbes tableaux apparaît toute la solitude de Calimity, en contrepoint des mots qui la mettent en valeur face à sa fille. François Roca traduit d’une peinture à l’autre cette contradiction entre l’image que l’on donne de soi et une vérité toute autre. L’ombre et la lumière, oui, c’est tout l’univers de l’illustrateur qui sied si bien au texte, à l’image de ces moments éclairés à la bougie dans une petite pièce ou au contraire de cette cavalière chevauchant derrière des horizons infinis. Tantôt Calamity est cette femme brandissant un fusil, conduisant une diligence, galopant à cheval, jouant au poker au milieu des hommes, tantôt celle qui écrit au coin du feu, le regard triste, définitivement seule, comme pénétrée par l’infini mystère de son personnage à jamais entouré d’ombre.

Sara Donati – Parler avec les arbres (Rouergue)

Il n’y a pas de mystère : tout Parler avec les arbres est déjà contenu dans son titre. Raconté à la première personne par son petit héros, le livre de Sara Donati évoque l’osmose : un rapport à la nature à la fois spirituel et charnel, fait d’étreintes, d’échanges et de communion. Au milieu de la grande forêt, le petit garçon tente d’abord une approche timide avec un « salut » pour entamer la communication. Dans cet espace immense et la vue d’ensemble d’une première illustration, il ressemble à un champignon planté au milieu d’un décor de géants noueux. Puis l’illustratrice se rapproche à mesure que ce petit lutin avec son bonnet dressé fait la connaissance avec ses nouveaux amis. « Plus je m’approche et plus je vois ». Quel plus bel appel à vivre différemment le monde, qui rappelle parfois le regard de Promenons-nous dans les bois de Pauline Kalioujny. Pour Sara Donati, l’inanimé est un mensonge, tout n’est que vie, respiration palpable dans la moindre branche. Alors, l’humain et le végétal font corps. Les dermatoglyphes des doigts, les lignes de la main qui s’approche se confondent aux cernes du bois, à la texture de l’écorce.

Un arbre de loin, c’est différent…. de près aussi.

Elle opère un très beau jeu de disproportion entre ce petit être et une immensité élémentaire. Il est d’ailleurs conseillé de regarder le livre à différentes distances. Apparaîtrons alors d’autres figures, telles ces branches recourbées enrichissant le leitmotiv de la main et de ses veines, vaisseaux humains, vaisseaux de la terre. Les battements de cœur de la nature entrent en harmonie avec ceux de l’enfant, et avec cette aquarelle qui s’étend et bave, les racines semblent des vaisseaux sanguins.

L’écorce, les jambes, le ciel et mon cœur s’entremêlent.

Les gestes sont gracieux et presque rituels : bras élevés vers les hauteurs, comme des salutations aux astres. Justement, les couleurs changent parfois brusquement vers l’illumination mordorée, où le soleil donne l’impression d’une révélation extatique. Tout devient possible. L’imagination vagabonde et le petit garçon voit se dessiner des centaines de visages dans l’écorce, comme des réminiscences de métempsychose. Sara Donati s’amuse alors avec ses taches, comme lorsque nous apercevons des têtes curieuses ou des animaux dans des nuages, des bavures d’encre que le hasard a créés sans que nous les ayons dessinées. Cette œuvre panthéiste, au mysticisme délicat fait de la nature un gigantesque test de Rorschach à décrypter à l’infini. La splendeur des éléments, Sara Donati la traduit dans ce travail sur l’aléatoire. Elle travaille l’aquarelle sur un papier plus ou moins mouillé, l’eau permettant les variations de la diffusion de la couleur, ses échappées, ses rigoles. Plus le papier est mouillé, plus la diffusion est grande et se disperse jusqu’à l’abstraction poétique, allant des branches entremêlées aux illuminations dorées. Dans ces dessins aux contours incertains, les ribambelles d’arbres finissent par ressembler aux motifs des pierres fossilisées. Appréhendant le vivant à la fois dans sa globalité et ses détails, Parler aux arbres est une initiation à respirer la nature, un apprentissage de ses deux vérités.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).