Kota Taniuchi – Qui m’appelle ? (Editions MeMo)

Une fenêtre, ouverte sur la nuit. Au loin, quelqu’un semble appeler. Mais qui, demande l’enfant malade ? On frappe à la porte, il n’y a personne ?

L’enfant se lève, physiquement ou en rêves, et part interroger doucement la nuit. Qui l’appelle ? Est-ce toi, le vent ? Toi l’homme à la charrette ?

Au réveil, il sera guéri.

Nouvelle variation nocturne et faussement paisible, après le poétique et Doux Lune (voir notre sélection précédente), pour les éditions MeMo, avec la réédition de ce classique de 1972 de Kota Taiuchi, justement récompensé du Prix Critici in erba de Bologne à l’époque.

Faussement paisible, car dans cette variation fantomatique teintée de bleu profond, il se tisse avec une douceur étrange une quête d’une spiritualité profonde. Faite d’images subreptices, le vent, l’homme à la charrette, les enfants des bois, comme autant de poèmes nocturnes en suspens pour ce jeune Orphée malade.

On pressent même, dans la traversée du silence absolu de ces paysages fixes qui peu à peu disparaissent, absorbés de bleus, le souffle discret de la mort. Quand enfin le soleil éclate, la traversée des limbes prend fin, en une page éclatante, la renaissance a lieu.

Il faudra veiller ici à ne pas trop en écrire, car il y a une douceur magnifique à dire en si peu de traits tant de choses sur ces instants suspendus de la maladie, sur la solitude, le deuil comme la rêverie. En de grands dessins silencieux, tout se confond dans cette traversée des apparences, dans la poursuites de ces chimères et le recueillement.

Il y a de l’élégie dans cet ouvrage magnifique, il y a du requiem, il y a du silence et il y a une ode à la vie, une élégance incroyable et suspendue. Kota Taniuchi s’est éteint le 2 Juillet 2019. (J.N.S.)

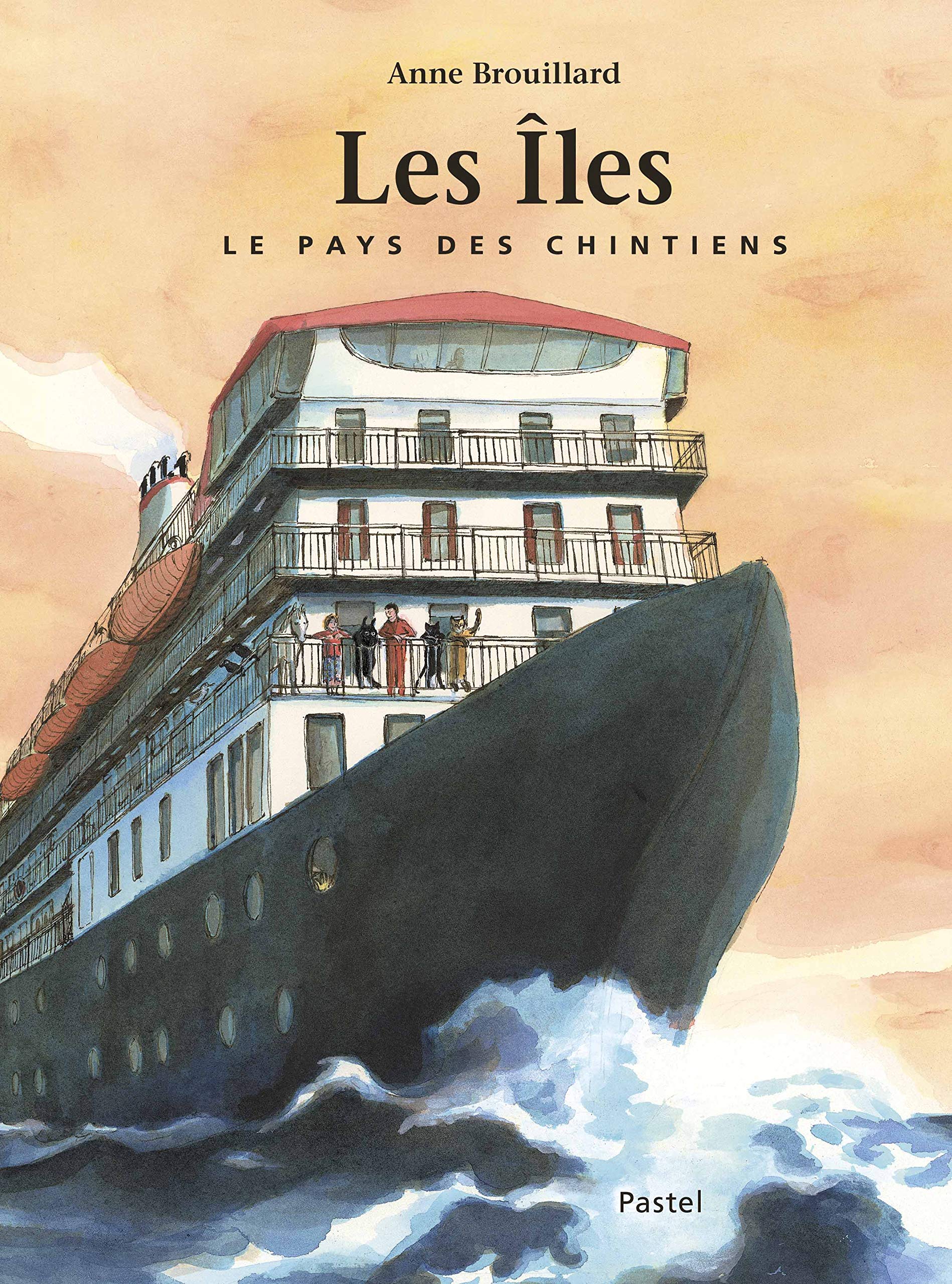

Anne Brouillard – Les Îles (Pastel)

C’est évidemment avec le plus grand plaisir que nous embarquons pour ce deuxième tome du « pays des Chintiens », qui nous avait enchanté avec La Grande Forêt. Nous délaissons donc cette fois-ci les grands arbres et leurs sortilèges pour monter à bord du Nilvaranda vers le pays des Îles et toujours en compagnie des habitants du Lac tranquille mais également du Pays Comici – qu’on pourrait plus communément appeler « humains ». Nous retrouverons donc Véronica, Killiok le chien noir avec sa tête à la Moumine, les deux chats Mystère et Miroir, Tchésou le magicien rouge et bien d’autres. Les voilà donc partis pour une magnifique croisière sur un paquebot avec ses machines bizarres. Ici, rien n’est impossible. L’univers poétique et absurde d’Anne Brouillard (la surprise en moins, certes !) nous apprivoise dès les premières pages, entremêlant pages bd, textes et illustrations. Elle semble bien, avec Les Chintiens, avoir inventé sa propre mythologie imaginaire qui exclut tout manichéisme. Les insupportables (et adorables ?!) collants bébés mousses feront évidemment irruption dans le bateau et les amis devront rattraper leurs bêtises. Comme dans « La Grand Forêt », les dessins bercent dans une folie douce, une manière de mettre en scène des assemblées oniriques qui rappellent Delvaux. La réalité s’efface et si elle privilégie le décor du paquebot – « Et vogue le navire ! » n’est pas loin – elle n’oubliera pas de montrer quelques gares. Avec cette technique de crayonnage, recouverte de multiples passages d’encres colorées et vives, on circule dans une peinture à deux temps. Celle de la couleur qui emboîte le pas au trait fixe, entraînant avec elle une persistance rétinienne ludique à la manière d’un Raoul Dufy. C’est à dire que la mémoire de la page tournée vient se fondre dans l’image de la page suivante.

C’est évidemment avec le plus grand plaisir que nous embarquons pour ce deuxième tome du « pays des Chintiens », qui nous avait enchanté avec La Grande Forêt. Nous délaissons donc cette fois-ci les grands arbres et leurs sortilèges pour monter à bord du Nilvaranda vers le pays des Îles et toujours en compagnie des habitants du Lac tranquille mais également du Pays Comici – qu’on pourrait plus communément appeler « humains ». Nous retrouverons donc Véronica, Killiok le chien noir avec sa tête à la Moumine, les deux chats Mystère et Miroir, Tchésou le magicien rouge et bien d’autres. Les voilà donc partis pour une magnifique croisière sur un paquebot avec ses machines bizarres. Ici, rien n’est impossible. L’univers poétique et absurde d’Anne Brouillard (la surprise en moins, certes !) nous apprivoise dès les premières pages, entremêlant pages bd, textes et illustrations. Elle semble bien, avec Les Chintiens, avoir inventé sa propre mythologie imaginaire qui exclut tout manichéisme. Les insupportables (et adorables ?!) collants bébés mousses feront évidemment irruption dans le bateau et les amis devront rattraper leurs bêtises. Comme dans « La Grand Forêt », les dessins bercent dans une folie douce, une manière de mettre en scène des assemblées oniriques qui rappellent Delvaux. La réalité s’efface et si elle privilégie le décor du paquebot – « Et vogue le navire ! » n’est pas loin – elle n’oubliera pas de montrer quelques gares. Avec cette technique de crayonnage, recouverte de multiples passages d’encres colorées et vives, on circule dans une peinture à deux temps. Celle de la couleur qui emboîte le pas au trait fixe, entraînant avec elle une persistance rétinienne ludique à la manière d’un Raoul Dufy. C’est à dire que la mémoire de la page tournée vient se fondre dans l’image de la page suivante.

Anne Brouillard élabore un monde féerique composé de lacs, de forêts, animiste et merveilleux, sorte de cousin flamand de Miyazaki. Elle n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’elle se laisser aller pleinement à son imaginaire, qu’elle lui ouvre toutes les fenêtres, allant nager vers des contrées infinies. Ainsi retiendra-ton ici une magnifique séquence où nos héros plongent dans une cité engloutie, grâce à des engins amphibies dignes de Maurice Renard. Oh, pas une ville morte, pas une Atlantide, car les habitants sont encore bien là, derrière leurs fenêtres, sous la surface, et possèdent des habits spéciaux pour sortir de chez eux. C’est d’une beauté inouïe et nous nageons avec eux sans avoir nulle envie de remonter de ce « pays noyé » Quant à ces pastilles « d’énergie concentrée » du Professeur Feudard, nous aimerions bien en avoir quelques spécimen en cas de coup de mou. Je parierais volontiers qu’Anne Brouillard en possède chez elle un bocal plein à ras bord. (O.R.)

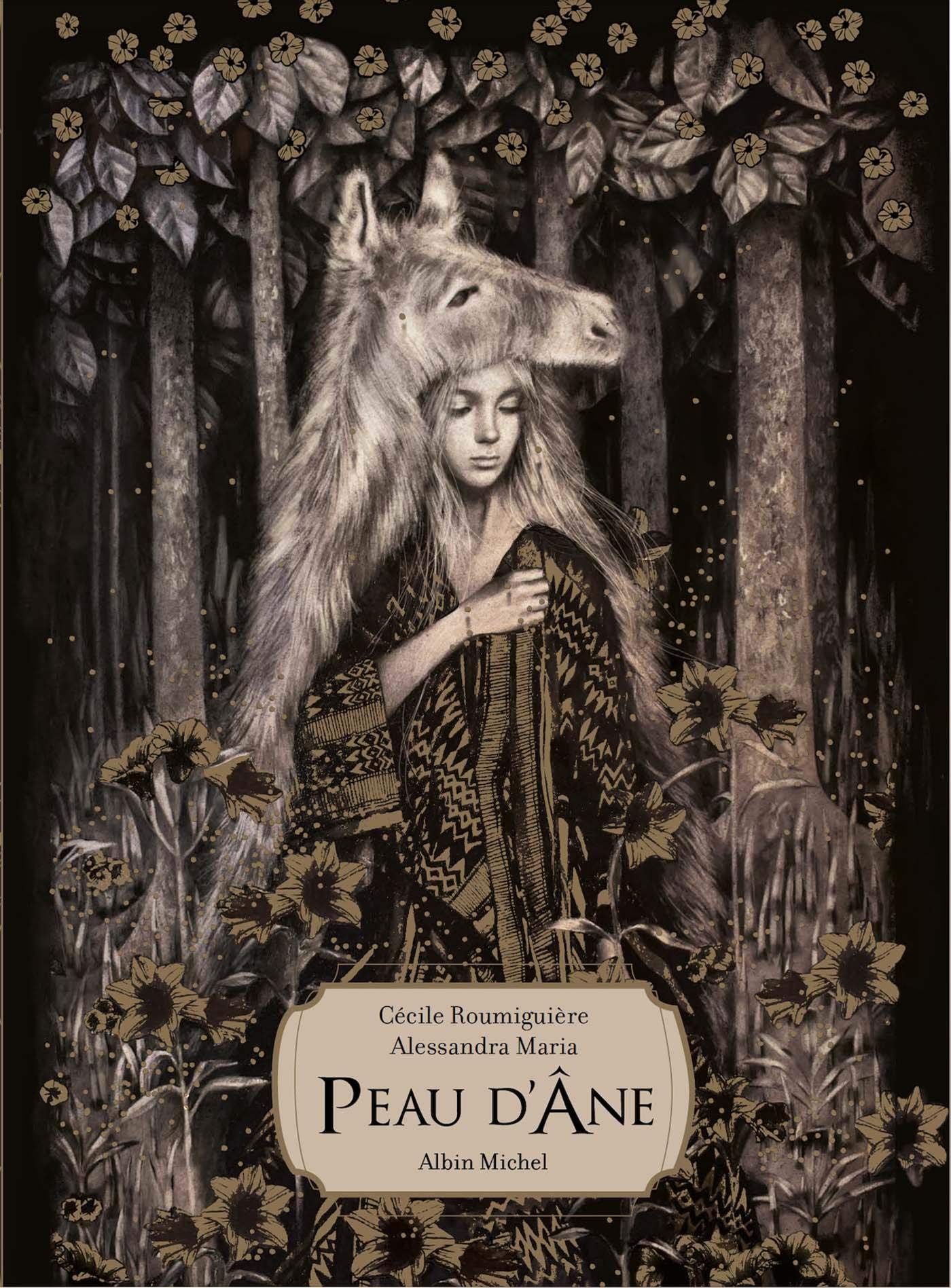

Cécile Roumiguière / Alessandra Maria – Peau d’Âne (Albin Michel)

On connaît tous Peau d’Âne, conte écrit il y a quelques siècles, et dont la version de Charles Perrault est restée la plus célèbre. Le thème principal pourrait se formuler de différentes façons. L’amour « fou » d’un père pour sa fille / Comment un enfant peut se défendre de la perversité parentale et de l’hypocrisie des adultes / L’amour incestueux est un crime / Comment la beauté physique et l’esthétique de l’ornement mènent à la sacralisation des apparences au détriment de la beauté intérieure / etc. La richesse des pistes de réflexion est grande, elle est propre à tous les contes. Il ne faut pas oublier en effet que ces histoires, racontées puis écrites au fil des siècles, sont des concentrés de savoirs et de sagesse populaires.

On connaît tous Peau d’Âne, conte écrit il y a quelques siècles, et dont la version de Charles Perrault est restée la plus célèbre. Le thème principal pourrait se formuler de différentes façons. L’amour « fou » d’un père pour sa fille / Comment un enfant peut se défendre de la perversité parentale et de l’hypocrisie des adultes / L’amour incestueux est un crime / Comment la beauté physique et l’esthétique de l’ornement mènent à la sacralisation des apparences au détriment de la beauté intérieure / etc. La richesse des pistes de réflexion est grande, elle est propre à tous les contes. Il ne faut pas oublier en effet que ces histoires, racontées puis écrites au fil des siècles, sont des concentrés de savoirs et de sagesse populaires.

Cécile Roumiguière revisite Peau d’Âne par petits coups de plume affûtés. Ainsi, de l’âne chéri du roi, qui délivrait chaque jour une mesure de pièces d’or permettant au royaume de vivre grassement, Cécile Roumiguière en fait un âne qui :

fournissait en crottant un engrais de croissance si puissant qu’il garantissait l’abondance à tout le pays

Sur l’animal au pouvoir symbolisé, elle passe un coup de gomme pour le replacer dans sa fonction initiale de bête ruminante et crottante. L’utilité de ce « mouvement » littéraire est sans doute très importante en ce début de XXIème siècle, friand de concrétude et de simplification, où la fonction de la symbolisation semble être devenue absconse. Le lecteur aurait donc perdu le fil de l’abstraction/distanciation, celui qui mène à la pensée, aux arts et à la poésie ? L’âne crottant réexplique donc ainsi au lecteur, au cas où, ce qu’est une richesse – ici la nature-même de l’animal vaut pièce d’or, on espère l’exercice signifiant.

Cécile Roumiguière réinvente aussi la couture avec ses nouvelles propositions de modèles de robes, en semant ici et là quelques merveilles poétiques au passage :

Une rivière de perles prenait sa source sur les épaules de la princesse.

Mais sans doute, la plus drôle et inattendue de ces trouvailles, outre le clin d’œil au Nautilus (pour une visite des profondeurs de l’enfoui) est le lien que la Fée des Lilas initie avec le père, réjouissante parade, la plus juste et la plus solidairement engagée, en même temps que la plus malicieuse – mais il faudra lire l’album pour en savoir davantage…

Et puis il y a ces dorures qui parcourent le livre à chaque page, tout le monde les a remarquées parce qu’elles sont remarquables. La mise en dorure pour échapper à Doré ? Elles parent les illustrations d’Alessandra Maria d’un voile de richesse, détournant l’attention de leur absence narrative. Figures empruntées aux maîtres anciens, copies de photos, démultiplications… Madones, bague au pétale d’un dahlia, papillon décalcomanie, motifs ethniques : airs connus, airs plaqués. L’époque est en effet au brassage d’appropriations visuelles, Instagram en atteste. L’époque est au dessin se singularisant par sa désingularisation, le mot d’ordre étant l’embellissement par l’ornement. Ici les raideurs intempestives, les faiblesses de conception sont recouvertes d’or. Recherche de consolation ? Comme si le champ de la création était ratissé pour repartir de zéro ? Quel public sera séduit par la sombre fixité des images d’Alessandra Maria ? On ne sait pas encore. C’est le début d’une nouvelle aventure, celle des nombreux adultes passionnés de littérature jeunesse illustrée, et pour qui la publication d’un livre est un Graal.

Au final, on a envie de se dire qu’Alessandra Maria a illustré la part sombre du conte. Par la qualité de sa réalisation éditoriale et la finesse de la plume de Cécile Roumiguière, cet album en raconte la lumière. Il paraît évident que ce livre est d’ores et déjà incontournable, c’est à dire pétri d’une universalité actuelle sans ambiguïté. (P.V.)

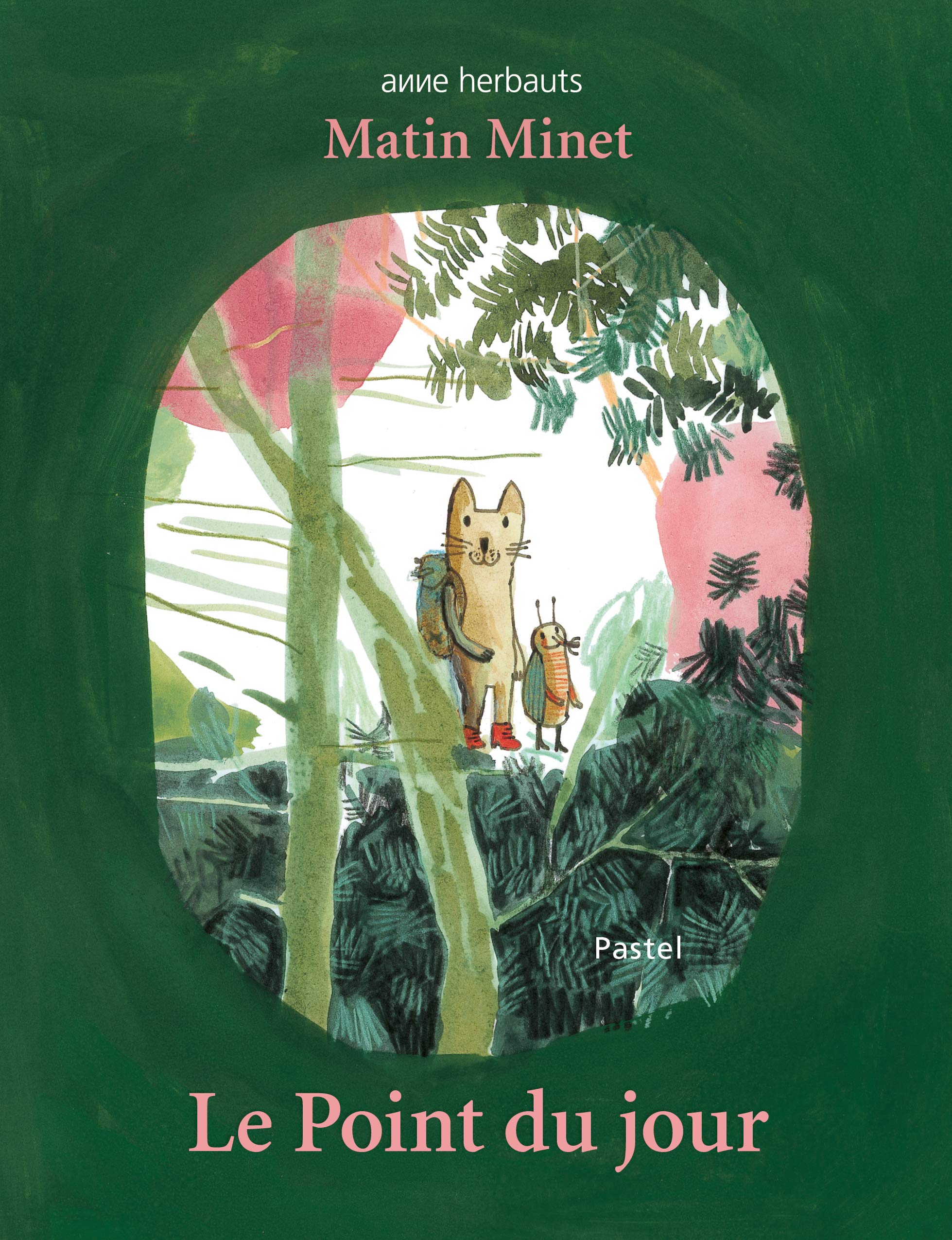

Anne Herbauts – Matin Minet – Le point du jour (L’Ecole des Loisirs)

Matin Minet et son ami Hadek, joli petit charançon qu’il héberge sous son toit, sont à la recherche du Point du jour. Pour espérer le trouver, ils partent dans la nature et interrogent les animaux et les plantes qu’ils croisent. Chacun donne sa version personnelle de ce qu’est le point du jour, en fonction de ses préoccupations personnelles, de sa fantaisie, de ses obsessions ! C’est drôle et inattendu, la poésie se loge entre les lettres, entre les mots, entre les phrases, entre les pages. Les jeux avec le mot « point » sont délicieux, les enfants riront les premiers, parce qu’ils sont vifs et toujours en chemin. En route, on parcourra même la prairie du Dormeur du Val, avec sa lumière qui pleut et son frais cresson bleu. Ce petit livre dans l’oeuvre d’Anne Herbauts est une mélodie, une ritournelle, un menu contrepoint. Ses broderies de mots sont comme les dessins, libres et tout faits de traits courtois, de taches coquines, qui prennent grand soin des petits accidents de mines, de plumes, de doigts. Une harmonieuse façon qui donne de l’élan à haute voix. (P.V.)

Matin Minet et son ami Hadek, joli petit charançon qu’il héberge sous son toit, sont à la recherche du Point du jour. Pour espérer le trouver, ils partent dans la nature et interrogent les animaux et les plantes qu’ils croisent. Chacun donne sa version personnelle de ce qu’est le point du jour, en fonction de ses préoccupations personnelles, de sa fantaisie, de ses obsessions ! C’est drôle et inattendu, la poésie se loge entre les lettres, entre les mots, entre les phrases, entre les pages. Les jeux avec le mot « point » sont délicieux, les enfants riront les premiers, parce qu’ils sont vifs et toujours en chemin. En route, on parcourra même la prairie du Dormeur du Val, avec sa lumière qui pleut et son frais cresson bleu. Ce petit livre dans l’oeuvre d’Anne Herbauts est une mélodie, une ritournelle, un menu contrepoint. Ses broderies de mots sont comme les dessins, libres et tout faits de traits courtois, de taches coquines, qui prennent grand soin des petits accidents de mines, de plumes, de doigts. Une harmonieuse façon qui donne de l’élan à haute voix. (P.V.)

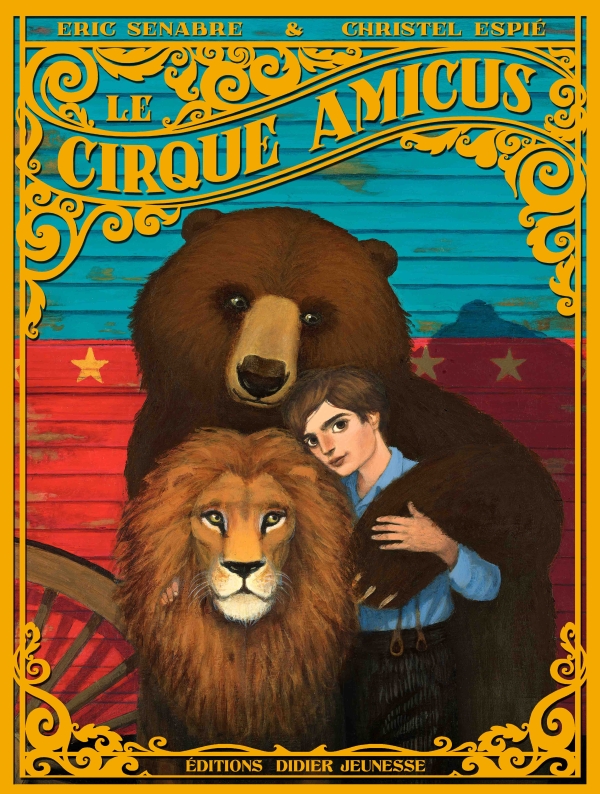

Eric Senabre / Christel Espié – Le cirque Amicus (Didier Jeunesse)

Londres – 1912. Un gamin des rues avec sa fière et frêle allure de mioche ouvrier, sa casquette enfoncée, livré à lui-même, arrive aux abords d’un chapiteau excentré de la ville. Dès les premières pages, nous voilà transportés dans l’univers familier de nos lectures d’enfance qui voyaient défiler sous la plume de Twain, Stevenson ou Dickens, les aventures d’Huckleberry Finn, David Balfour ou Oliver Twist dans les éditions Mille Soleils. Que ce fût en « version abrégée » ou pas, notre ensorcellement ne variait pas. Mais Eric Senabre, amoureux de la littérature anglo-saxonne d’enfance et d’apprentissage du XIXe et début XXe la respire tellement, lui en est tellement reconnaissant et respectueux qu’il connaît suffisamment les risques de l’hommage, pour ne pas tomber dans le piège du mimétisme laborieux, du « à la manière de » artificiel. C’est donc tout naturellement que nous nous laissons glisser dans cette histoire et suivrons les péripéties de Collins, sans-le-sous, engagé dans ce cirque Amicus. Les amateurs de cinéma fantastique des années 70 auront immédiatement décelé l’hommage aux deux plus célèbres firmes de l’épouvante british spécialistes de film à sketchs : la Hammer connut son heure de gloire avec Christopher Lee et et Peter Cushing, essentiellement avec les Dracula et les Frankenstein et proposa en 1973 un superbe « Cirque des vampires ». La Amicus quant-à-elle, fut la rivale, essentiellement spécialisée en films à sketchs horrifiques. Collins arrive donc dans ce milieu tout nouveau pour lui avec son magicien et sa jolie funambule, à laquelle il n’est pas indifférent, mais d’étranges et cocasses événements ne tardent pas se produire ! C’est d’abord le Lion qui laisse la place à un joli minet dans sa cage. Puis l’ours immense s’est transformé en petit ours en peluche ! Est-ce donc un événement surnaturel, l’œuvre d’un démiurge génial ou les signes d’une terrible machination ? Le jeune héros bien curieux, va se lancer dans l’enquête, avide de découvrir la vérité, et va aller de surprise en surprise !! La galerie de suspects pittoresques – avec un tel décor, cela relève de l’évidence – se révèle digne d’Agatha Christie et Eric Senabre mène son intrigue tambour battant, portée par les somptueuses illustrations de Christel Espié, visiblement elle aussi dans son élément. Elle excelle dans sa technique de peinture à l’huile, ici une palette de couleurs dominées par les Ocres et la Terre, de Sienne semble-t-il. Ces Terres assourdissent les tons vifs comme les rouges ou les bleus, leur donnant des tonalités chaudes et mystérieuses, un peu à la François Roca. Elle y ajoute cette fois des esquisses d’encres, des lavis apparemment passés en noir et blanc. Après Conan Doyle ou Mark Twain, l’écrivain et l’illustratrice étaient faits pour se rencontrer. C’est chose faite, et nous ne serions pas contre une autre collaboration ! (O.R.)

Londres – 1912. Un gamin des rues avec sa fière et frêle allure de mioche ouvrier, sa casquette enfoncée, livré à lui-même, arrive aux abords d’un chapiteau excentré de la ville. Dès les premières pages, nous voilà transportés dans l’univers familier de nos lectures d’enfance qui voyaient défiler sous la plume de Twain, Stevenson ou Dickens, les aventures d’Huckleberry Finn, David Balfour ou Oliver Twist dans les éditions Mille Soleils. Que ce fût en « version abrégée » ou pas, notre ensorcellement ne variait pas. Mais Eric Senabre, amoureux de la littérature anglo-saxonne d’enfance et d’apprentissage du XIXe et début XXe la respire tellement, lui en est tellement reconnaissant et respectueux qu’il connaît suffisamment les risques de l’hommage, pour ne pas tomber dans le piège du mimétisme laborieux, du « à la manière de » artificiel. C’est donc tout naturellement que nous nous laissons glisser dans cette histoire et suivrons les péripéties de Collins, sans-le-sous, engagé dans ce cirque Amicus. Les amateurs de cinéma fantastique des années 70 auront immédiatement décelé l’hommage aux deux plus célèbres firmes de l’épouvante british spécialistes de film à sketchs : la Hammer connut son heure de gloire avec Christopher Lee et et Peter Cushing, essentiellement avec les Dracula et les Frankenstein et proposa en 1973 un superbe « Cirque des vampires ». La Amicus quant-à-elle, fut la rivale, essentiellement spécialisée en films à sketchs horrifiques. Collins arrive donc dans ce milieu tout nouveau pour lui avec son magicien et sa jolie funambule, à laquelle il n’est pas indifférent, mais d’étranges et cocasses événements ne tardent pas se produire ! C’est d’abord le Lion qui laisse la place à un joli minet dans sa cage. Puis l’ours immense s’est transformé en petit ours en peluche ! Est-ce donc un événement surnaturel, l’œuvre d’un démiurge génial ou les signes d’une terrible machination ? Le jeune héros bien curieux, va se lancer dans l’enquête, avide de découvrir la vérité, et va aller de surprise en surprise !! La galerie de suspects pittoresques – avec un tel décor, cela relève de l’évidence – se révèle digne d’Agatha Christie et Eric Senabre mène son intrigue tambour battant, portée par les somptueuses illustrations de Christel Espié, visiblement elle aussi dans son élément. Elle excelle dans sa technique de peinture à l’huile, ici une palette de couleurs dominées par les Ocres et la Terre, de Sienne semble-t-il. Ces Terres assourdissent les tons vifs comme les rouges ou les bleus, leur donnant des tonalités chaudes et mystérieuses, un peu à la François Roca. Elle y ajoute cette fois des esquisses d’encres, des lavis apparemment passés en noir et blanc. Après Conan Doyle ou Mark Twain, l’écrivain et l’illustratrice étaient faits pour se rencontrer. C’est chose faite, et nous ne serions pas contre une autre collaboration ! (O.R.)

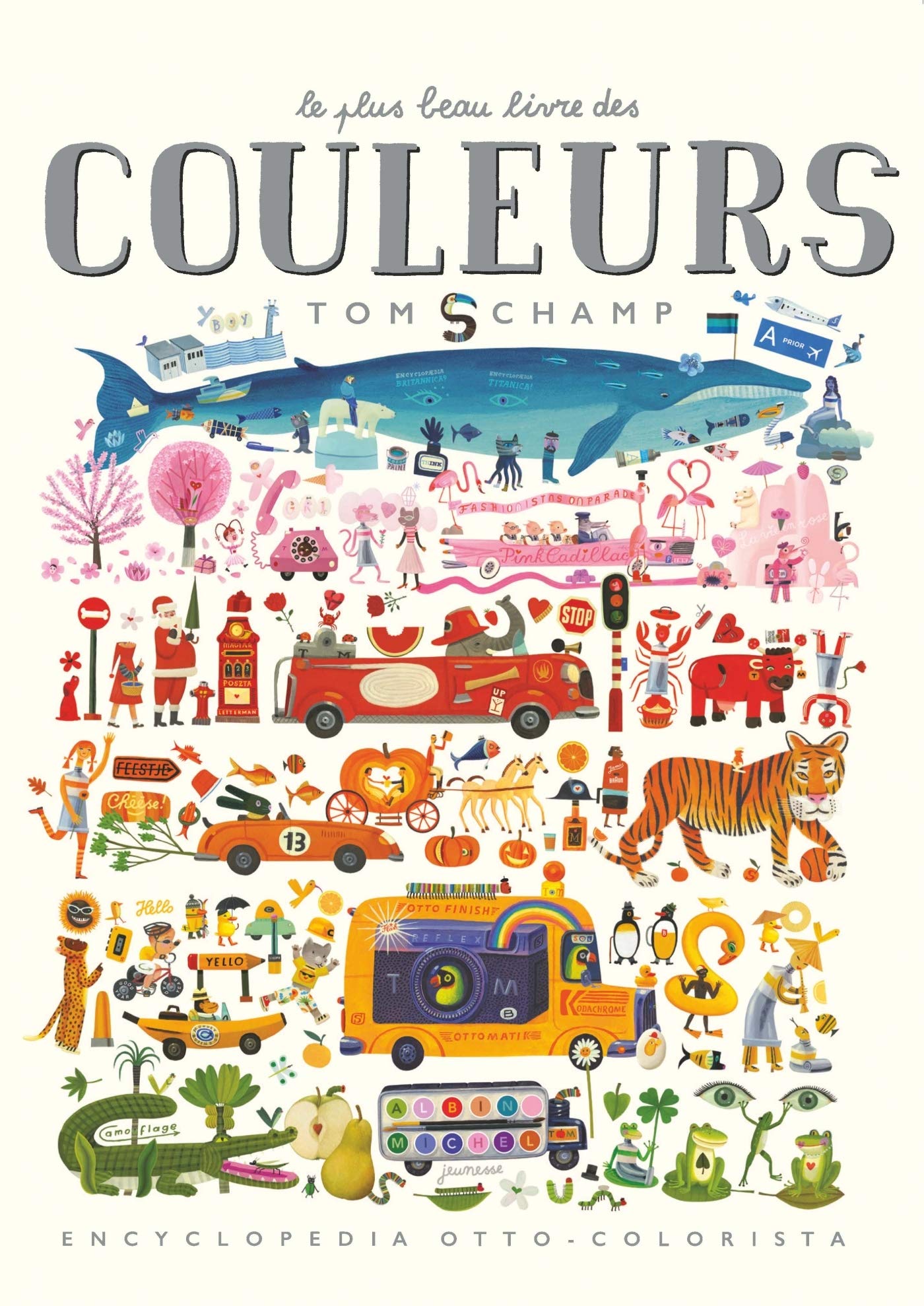

Tom Schamp – Le plus beau livre des couleurs (Albin Michel)

Tom Schamp est un grand garçon de 49 ans qui aime fabriquer des livres qui ressemblent à des cartes routières. Avec lui on prend la route pour toutes sortes de déplacements : géographiques, esthétiques, affectifs, spirituels, littéraires ou imaginaires. Et souvent, on peut même dire qu’avec Tom Schamp, les déplacements sont tout ça à la fois.

Tom Schamp est un grand garçon de 49 ans qui aime fabriquer des livres qui ressemblent à des cartes routières. Avec lui on prend la route pour toutes sortes de déplacements : géographiques, esthétiques, affectifs, spirituels, littéraires ou imaginaires. Et souvent, on peut même dire qu’avec Tom Schamp, les déplacements sont tout ça à la fois.

Ici il est question de la découverte des couleurs. On peut dire que pour en percevoir toutes les subtilités, sont convoqués de nombreux domaines d’observation et de réflexion.

Le grand album commence par la découverte du gris. Cela se passe par la fenêtre : un petit garçon-chat monte sur un tabouret pour ouvrir ses rideaux et regarder le temps qu’il fait.

Il fait gris

Le petit garçon-chat se plonge dans l’observation du ciel et l’histoire commence. Le gris s’invite forcément en premier. C’est une couleur qui apparaît sans intérêt quand on ne prend pas le temps de la regarder. On pense souvent que c’est même une couleur triste. Or, le plus grand mammifère du monde est gris : l’éléphant ! En passant on apprend aussi, l’air de rien, que le gris se fabrique avec du blanc et du noir. Tout en remarquant que le gris peut aussi être coloré. La découverte des couleurs est semée de formulations célèbres, de citations, de proverbes.

Je vois tout en gris,

j’ai beaucoup de matière grise

Bref, on peut rester beaucoup de temps sur chaque double page consacrées aux couleurs, le plus souvent deux double page, chacune évoquant une couleur pure et la suivante proposant une variante. Ainsi le rose. Est appelé rose le rose « normal » et le rose « bleu », celui qui vire au mauve.

On trouve écrit en petit, et parfois en tout petit, des choses inattendues. Par exemple que le rose était autrefois une couleur portée par les garçons, et que la terre battue orange des cours de tennis est composée de brique pilée !

Ce livre est comme une carte routière, oui, mais une carte routière au trésor. C’est la patience et l’observation qui mènent aux découvertes, c’est l’attention et la curiosité qui font comprendre des liens entre les multiples éléments d’explication. Avec un seul jeu de Lego, ou de Mécano, on est probablement moins bien équipé. Parce que l’imaginaire de l’enfant a besoin de nourriture. Comme pour avec la série Otto de Tom Schamp, ce livre est une invitation au partage avec l’adulte. Un partage ludique qui sera, on le devine, une réserve secrète de souvenirs délicieux à se rappeler pour « plus tard ». (P.V.)

Claire Garralon – Gros Chien Petit Chien (Editions MeMo )

Tous les matins, Gros chien et Petit chien font leur balade. Mais dans leur quartier, personne ne les appelle ainsi, trouvant sans doute plus amusant de les surnommer : « Malabar et Riquiqui », « L’Eléphant et la Puce », « Miette et Croûton »… De ces drôles de noms, toujours là pour taquiner ou faire rire, il y en a plein, dans le quartier : des innocents, des gentillets, mais de très douloureux, aussi…

Tous les matins, Gros chien et Petit chien font leur balade. Mais dans leur quartier, personne ne les appelle ainsi, trouvant sans doute plus amusant de les surnommer : « Malabar et Riquiqui », « L’Eléphant et la Puce », « Miette et Croûton »… De ces drôles de noms, toujours là pour taquiner ou faire rire, il y en a plein, dans le quartier : des innocents, des gentillets, mais de très douloureux, aussi…

C’est une histoire pleine de douceur et de cruauté à laquelle nous convient les impeccables éditions MeMo. Cruelle car dans cette balade, signée Claire Garralon, qui interroge le rapport de soi aux autres, et l’image de soi dans l’œil des autres, les mots se teintent : s’ils font rire dans les premières pages, s’accumulant jusqu’à l’absurde dans leur jeu du meilleur comparatif, ce qui semblait être une variation drolatique se fige brusquement, le sourire des chiens disparaît dans le silence (jolie pudeur que de cacher la vraie grande humiliation entre deux pages) et on comprend aussi à quel point les mots, même pour rire, peuvent faire mal, blessant non seulement le corps mais aussi l’âme.

Heureusement, ils sauvent aussi, quand ce sont ceux de la tendresse d’une mère. Mais au long de cette douce promenade faite de formes simples et amusantes (aplats de couleurs, formes géométriques), petits et grands auront traversé les apparences, en renversant le propos : les mots ont un sens, un poids, et ils peuvent construire comme détruire. Et pour chacun, gros, mince, petit, grand, noir, blanc, jaune, vert ou bleu, il faut apprendre, avec tendresse, à se construire une image de soi qui passe par les mots doux, ceux de l’amour. (J.N.S.)

Juliette Binet – Monts et Merveilles (Le Rouergue)

L’éditeur annonce que cet album raconte, en « pointillisme », la tentative d’un couple de s’extraire de son quotidien monotone. Pour cela il se construit un monde propre à l’intérieur de son appartement.

L’éditeur annonce que cet album raconte, en « pointillisme », la tentative d’un couple de s’extraire de son quotidien monotone. Pour cela il se construit un monde propre à l’intérieur de son appartement.

La liberté d’interprétation de ce petit livre illustré sans texte m’invite à aller penser plus loin. A l’argument du quotidien monotone du couple, pourrait se substituer une difficulté plus fondamentale et plus intime. Celle par exemple de la complexité d’exister dans un monde agressif, intrusif, perturbant. On pourrait se dire que cette interprétation-là est plus pertinente parce que les images mettent en scène un homme noir et une femme blanche. Mais non. Je pense que l’essence de la démarche est ailleurs. L’intention montrée dans le désir du couple me paraît bien plus universelle encore. Il s’agirait, depuis l’intérieur de son être, et à force de soin, de bienveillance, d’inventivité et de patience, de donner naissance non pas à un enfant, mais à un espace harmonieux pour accueillir l’autre. Prendre soin de l’autre tout en prenant soin de soi, en utilisant ses trésors personnels et intimes, ses trésors d’humain doué d’amour et d’esprit. Pour arriver à cette harmonie, et faire germer la vie, il est nécessaire de se pencher sur son existence intérieure, il est nécessaire de la revisiter. La vie matérielle déployée dans les images de Juliette Binet pourraient n’être ainsi qu’un habillage symbolique pour figurer ces trésors : l’halogène pour la lumière du coeur et de l’esprit, les étoiles pour le rêve et la méditation, etc. C’est peut-être tout le précautionneux du dessin qui induit ma réflexion ; je suis très tenté de me dire, par la lenteur d’exécution qu’il exige, que les mains qui ont réalisé ce travail ne peuvent appartenir qu’à un esprit raffiné, délicat et généreux. (P.V.)

Jean-François-Chabas / Clotilde Perrin – Dans les yeux de Nawang (Albin Michel Jeunesse)

Dans les yeux de Nawang appartient à la tradition des contes orientaux initiatiques qui sonnent comme des paraboles, comme des leçons de vie. Avec les mots Jean-François Chabas, la délicatesse l’emporte toujours sur la couleur locale, l’auteur étant suffisamment connaisseur des civilisations desquelles il s’approche. Au cœur de l’Himalaya naissent deux frères jumeaux, Nawang et Lhari, aux humeurs aussi antithétiques que le jour et la nuit. Nawang, est invariablement « hardi et joyeux » tandis que Lahri reste désespérément sombre et craintif. L’un ne cesse de s’émerveiller du monde qui l’entoure, métamorphosant son regard sur les choses en vision de joie. L’autre au contraire ne perçoit que peur et laideur du monde. Lassé d’être désigné comme le frère négatif, Lhari s’enfuit dans les immenses et hostiles montagnes glacées, où terrifié, il devra une fois encore, appeler son frère à l’aide. Dès lors s’engage un dialogue où Nawang explique à son jumeau la nécessité de voir l’univers différemment, et lui apprenant à le regarder à travers ses yeux. Dépassant la simple morale de conte, non seulement Dans Les yeux de Nawang est parfait pour les parents souvent inquiets des humeurs taciturnes de leurs enfants. Cette histoire d’apprentissage s’adresse aussi aux adultes aspirés malgré eux par les forces obscures de la mélancolie. C’est une inclination à la méditation que propose Chabas, au point qu’on pense presque aux thérapies cognitives de Christophe André. Il exprime la nécessité de résister aux pulsions négatives, de tenter de considérer chaque moment, même le plus anxiogène, comme un prélude au futur moment positif qui suivra, pour une forme de confiance en l’avenir et finalement en soi. Si les visages tout ronds sont parfois très enfantins, voire presque bédéesques dans leurs expressions, les paysages et décors de Clotilde Perrin sont somptueux et très personnels. Ils entrent en parfaite osmose avec le texte, notamment lorsqu’elle place ses petits héros perdus dans des contrées montagneuses immenses, paraissant être au monde comme de minuscules poussières dans le cosmos. Les sommets prennent l’apparence de têtes de monstres, bien plus menaçants que ce molosse qui terrifie Lhari… Très adroitement, Clotilde Perrin réussit à donner à ses planches un double sens, ajoutant ainsi de l’ambiguïté aux interprétations du regard. Quelle belle idée également d’utiliser des découpages en forme d’yeux, œil découpé à l’intérieur de la main qui tente de le cacher et laisse entrevoir à la page suivante, une autre pupille ou un coucher de soleil trompeur… En parfaite adéquation avec son titre, Dans les Yeux de Nawang sonne comme une mise en abyme de l’œil et du regard. Les dessins au crayon sont mis en couleur sur ordinateur avec une habileté de grand peintre. L’illustratrice alterne l’ombre et la lumière avec virtuosité, particulièrement dans les dégradés. On appréciera également l’esprit de ses paysages en plan d’ensemble, traduisant une forme de désordre, de chaos, de mouvement de descente. Les reliefs s’y liquéfient au point de confondre l’eau et la roche. Il se dégage de cet album une spiritualité discrète, un charme précieux. (O.R.)

Dans les yeux de Nawang appartient à la tradition des contes orientaux initiatiques qui sonnent comme des paraboles, comme des leçons de vie. Avec les mots Jean-François Chabas, la délicatesse l’emporte toujours sur la couleur locale, l’auteur étant suffisamment connaisseur des civilisations desquelles il s’approche. Au cœur de l’Himalaya naissent deux frères jumeaux, Nawang et Lhari, aux humeurs aussi antithétiques que le jour et la nuit. Nawang, est invariablement « hardi et joyeux » tandis que Lahri reste désespérément sombre et craintif. L’un ne cesse de s’émerveiller du monde qui l’entoure, métamorphosant son regard sur les choses en vision de joie. L’autre au contraire ne perçoit que peur et laideur du monde. Lassé d’être désigné comme le frère négatif, Lhari s’enfuit dans les immenses et hostiles montagnes glacées, où terrifié, il devra une fois encore, appeler son frère à l’aide. Dès lors s’engage un dialogue où Nawang explique à son jumeau la nécessité de voir l’univers différemment, et lui apprenant à le regarder à travers ses yeux. Dépassant la simple morale de conte, non seulement Dans Les yeux de Nawang est parfait pour les parents souvent inquiets des humeurs taciturnes de leurs enfants. Cette histoire d’apprentissage s’adresse aussi aux adultes aspirés malgré eux par les forces obscures de la mélancolie. C’est une inclination à la méditation que propose Chabas, au point qu’on pense presque aux thérapies cognitives de Christophe André. Il exprime la nécessité de résister aux pulsions négatives, de tenter de considérer chaque moment, même le plus anxiogène, comme un prélude au futur moment positif qui suivra, pour une forme de confiance en l’avenir et finalement en soi. Si les visages tout ronds sont parfois très enfantins, voire presque bédéesques dans leurs expressions, les paysages et décors de Clotilde Perrin sont somptueux et très personnels. Ils entrent en parfaite osmose avec le texte, notamment lorsqu’elle place ses petits héros perdus dans des contrées montagneuses immenses, paraissant être au monde comme de minuscules poussières dans le cosmos. Les sommets prennent l’apparence de têtes de monstres, bien plus menaçants que ce molosse qui terrifie Lhari… Très adroitement, Clotilde Perrin réussit à donner à ses planches un double sens, ajoutant ainsi de l’ambiguïté aux interprétations du regard. Quelle belle idée également d’utiliser des découpages en forme d’yeux, œil découpé à l’intérieur de la main qui tente de le cacher et laisse entrevoir à la page suivante, une autre pupille ou un coucher de soleil trompeur… En parfaite adéquation avec son titre, Dans les Yeux de Nawang sonne comme une mise en abyme de l’œil et du regard. Les dessins au crayon sont mis en couleur sur ordinateur avec une habileté de grand peintre. L’illustratrice alterne l’ombre et la lumière avec virtuosité, particulièrement dans les dégradés. On appréciera également l’esprit de ses paysages en plan d’ensemble, traduisant une forme de désordre, de chaos, de mouvement de descente. Les reliefs s’y liquéfient au point de confondre l’eau et la roche. Il se dégage de cet album une spiritualité discrète, un charme précieux. (O.R.)

Et aussi…

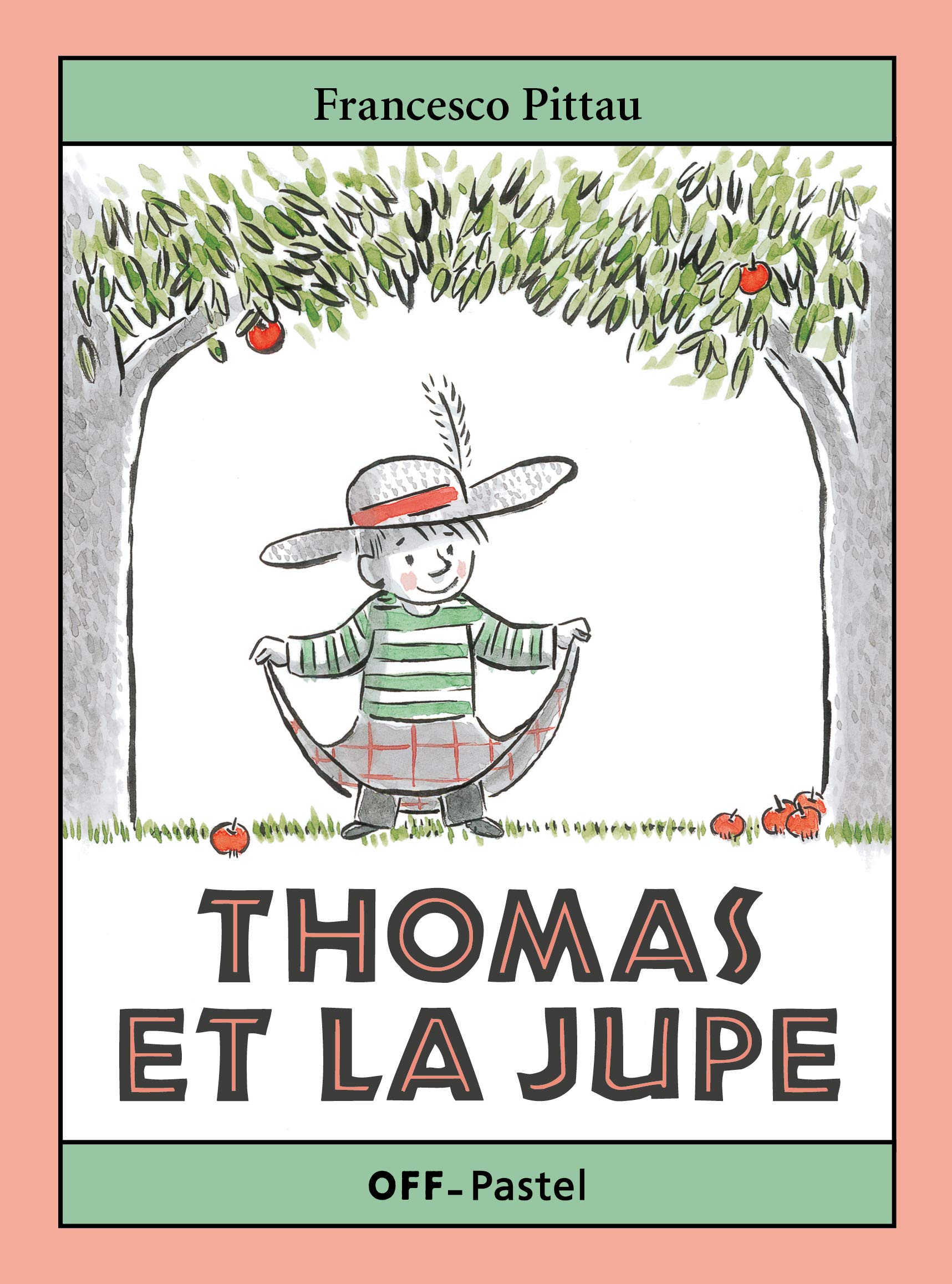

Francesco Pittau – Thomas et la jupe (Pastel)

« Thomas n’a pas beaucoup d’amis. Il n’en a même pas du tout »,. Ainsi démarre cette drôle et douloureuse histoire – car Thomas n’aime pas jouer au ballon. Thomas aime se vêtir d’un joli chapeau et d’une belle jupe, en esthète. Alors, avec dignité, il peut faire la révérence, se protéger du soleil, amortir sa chute avec une jupe parachute ou faire un tourbillon léger…

Sauf que les autres garçons ne l’entendent pas de cette oreille, et l’humilient à coup de « ridicule ! » et de pommes jetées au visage. Mais c’est sans compter l’arrivée de Julie, une fille en salopettes, qui l’aime beaucoup, elle, cette jolie jupe et ce gentil garçon qui, grâce à elle, va retrouver courage…

C’est une histoire pleine de douceur que nous conte Francesco Pittau, ode à l’amitié et au droit à la différence, au droit d’être tout simplement soi. En quelques lignes et traits épurés, il s’empare des procédés du conte pour faire réfléchir les enfants sur les préjugés, la violence ordinaire, et au droit à rêver. Si on peut lui reprocher de ne jamais trop sortir de sa case (le déroulé, très classique, la chute, trop attendue), au moins faut-il tirer son chapeau à son approche d’un thème, contemporain et nécessaire, qui permettra on l’espère, à force de douceur et de récits, de faire bouger les lignes d’éducation des générations futures. (J.N.S.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).