Sylvia Borando / Valérie Rouzeau – Oh ! Regarde (Didier Jeunesse) Tranche d’âge : 0 – 3 ans

A la lecture d’albums pour les tout-petits, on se dit parfois que tout a été fait, que tout a été créé, inventé, exprimé. Et puis on découvre un livre fraîchement publié chez Didier jeunesse, et hop, on s’aperçoit qu’on est dans l’erreur l’absolue. En fait, tout est à inventer et à réinventer sans cesse. Car il y a plus de manières de dire et de montrer que de secondes dans un siècle. Oh ! Regarde, album pour les petits de 0 à 3 ans, est en apparence tout ce qu’il y a de plus familier. Dessin rond, synthétique, tendre, couleurs contrastées. Et puis tout à coup, on réalise que quelque chose est singulier : les trois couleurs primaires ici réunies pour définir les deux enfants dans la lumière de leur fenêtre. Trois couleurs primaires réunies : exercice périlleux. Alors on réfléchit, on retouche le papier légèrement satiné, on se demande pourquoi l’ensemble fonctionne si bien.

A la lecture d’albums pour les tout-petits, on se dit parfois que tout a été fait, que tout a été créé, inventé, exprimé. Et puis on découvre un livre fraîchement publié chez Didier jeunesse, et hop, on s’aperçoit qu’on est dans l’erreur l’absolue. En fait, tout est à inventer et à réinventer sans cesse. Car il y a plus de manières de dire et de montrer que de secondes dans un siècle. Oh ! Regarde, album pour les petits de 0 à 3 ans, est en apparence tout ce qu’il y a de plus familier. Dessin rond, synthétique, tendre, couleurs contrastées. Et puis tout à coup, on réalise que quelque chose est singulier : les trois couleurs primaires ici réunies pour définir les deux enfants dans la lumière de leur fenêtre. Trois couleurs primaires réunies : exercice périlleux. Alors on réfléchit, on retouche le papier légèrement satiné, on se demande pourquoi l’ensemble fonctionne si bien.

On creuse et on finit par comprendre : elles font équipe avec le blanc. Et puis le jaune primaire n’est pas citron, il est bouton d’or. On n’avait pas fait attention, on est surpris, le résultat est un délice d’harmonie. Surtout que la mise en page et le cadrage sont parfaitement composés et distribués. Chaque page répond à sa voisine, et appelle les suivantes. Bravo à Silvia Borando et à la réalisation graphique de Didier jeunesse, Catherine Ea. Et puis il y a l’histoire. Le texte est une surprise. Poétique, d’une sobriété gourmande, vive, réjouissante. La poésie de Valérie Rouzeau, nous la connaissons bien. Elle est l’une des rares à être publiée en poche. Elle a reçu quelques prix prestigieux (cela, je le précise ici pour les esprits sensibles aux médailles, pour éveiller leur académique curiosité). Valérie Rouzeau est également traductrice de l’anglais vers le français. Preuve de son intimité avec les mots, leurs sens, leurs sonorités, leurs scintillements et autres merveilles étoilées.

« Trois lapins ont surgi. » (page de gauche)

» Ne bouge l’oiseau rouge. » (page de droite)

Le fait que Valérie Rouzeau ait écrit le texte à partir des images déjà réalisées, donne un vrai ton de liberté, côté des images et côté mots. Une vraie spontanéité. Traditionnellement, on place sur la couverture d’un album, en haut à gauche, le nom de l’auteur, et en haut à droite, le nom de l’illustrateur. Ici, ces codes sont inversés, et nous découvrons en quelque sorte un nouveau métier dans le monde de l’édition, celui d' »illustrateur verbal ». C’est peut-être un nouveau concept, dans la littérature jeunesse ! Une nouveauté bienfaisante ! Depuis toujours, on considère (sans le dire trop haut) que le travail de l’illustrateur est moins « crucial » que celui de l’auteur.

Parce que c’est le texte qui fait sens, les lettres prenant le pouvoir sur l’image, l’intellectualité prenant le pouvoir sur le manuel. On pense depuis toujours (à bas mot) que la création d’images ne sollicite pas vraiment l’intellect, que l’artisan n’est forcément pas un intellectuel. A fortiori quand les images sont inspirées par un texte : elles sont mollement reconnues comme des créations personnelles. Pour cette première en tant qu' »illustrateur verbal », avec ses codes et repères chamboulés, Valérie Rouzeau place la barre très haut. Devant sa finesse d’orfèvre, qui fait distinguer aux enfants la différence de perception entre « petit oiseau » et « oiseau petit », on se dit qu’il y a matière à jubiler longtemps. (P.V.)

Mark Shulman et Serge Bloch – « Je vote ! » (Seuil Jeunesse)

Monde des adultes avec cette sortie d’importance à l’heure où bat à plein la campagne des municipales : c’est quoi, voter ? Comment l’expliquer avec des mots simples aux enfants ?

Monde des adultes avec cette sortie d’importance à l’heure où bat à plein la campagne des municipales : c’est quoi, voter ? Comment l’expliquer avec des mots simples aux enfants ?

C’est à cette gageure que s’attaquent avec humour et pédagogie le duo Schulman et Bloch, en procédant par spirales : voter, c’est faire un choix. Comme quand on doit choisir entre oignon ou glace (facile), ou entre glace et gâteau (plus difficile). Puis, on élargit le spectre à la classe, en imaginant une élection du choix d’un animal de la classe et une campagne tambour battant, où le jeune héros se retrouve tout autant votant qu’en campagne, avant d’expliquer, non sans malice, qu’à la fin, on gagne, ou on perd, mais que pour cela, il faut voter (« que l’on gagne ou que l’on perde, quand tout le monde respecte les règles, voter est un acte juste »).

Comme pour les adultes, la seconde partie de l’ouvrage explique bien la nécessité d’aborder ce choix avec justesse, information et solennité, allant même jusqu’à décrire avec des mots simples le processus du passage dans l’isoloir, et se concluant avec 6 pages de résumé au ton direct (« Le jour d’une élection, certaines personnes ne vont pas voter parce qu’elles considèrent que ce n’est pas important, ou bien elles ont la flemme de le faire. Ce sont des abstentionnistes. D’autres font l’effort mais de se rendre dans le bureau de vote mais aucun candidat ne les satisfait vraiment[…] ») qui explique aussi bien les fonctionnements du vote que des différents pouvoirs mis en place par celui-ci.

Réhaussé avec malice par le trait clair et amusant de Serge Bloch, cet ouvrage purement pédagogique (et ce mot aurait été un gros mot habituellement en nos colonnes), qui peut être aussi bien feuilleté par l’enfant qu’accompagné par l’adulte, rappelle l’essentiel, en ces temps de défiance et de « tous pourris » : citoyen, d’aujourd’hui ou de demain, « ta voix peut être celle qui fera la différence ». Un droit, un devoir, un pouvoir : une nécessité. (J.N.S.)

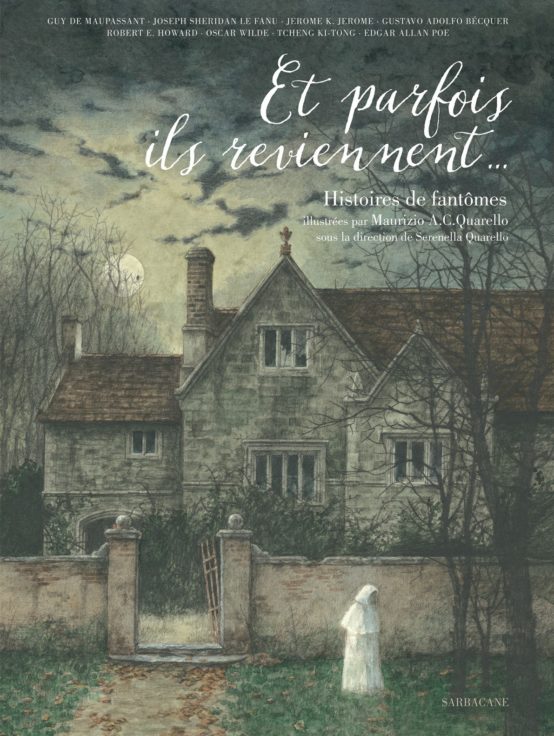

Maurizio A. C. Quarello – Et parfois ils reviennent (Sarbacane)

Avec ce titre pour le moins évocateur – et très attirant – le talentueux Maurizio Quarello met son classicisme au service de huit contes fantastiques d’écrivains reconnus comme Maupassant, Poe, Wilde, Le Fanu, Howard ou plus confidentiels comme Bequer ou Tchang Ki-Tong. On est évidemment un peu déçu que certaines nouvelles soient « adaptées » plutôt que simplement « traduites », mais soyons indulgents : le style sera plus accessible au jeune public. D’autant que l’esprit des auteurs est bien restitué, y compris, par exemple, le cynisme assez fou de la géniale nouvelle de Maupassant avec ses morts effaçant les inscriptions flatteuses de leurs pierres tombales pour y graver à la place… la vérité ! Pour ce qui est des illustrations, Quarello travaille ici le dessin et la peinture à l’eau avec le classicisme d’un illustrateur des années 50. La précision et la virtuosité sont au rendez-vous, mais ça n’est pas le Quarello novateur comme celui de l’époque de Figures Futur, qui s’exprime dans cet album. Peut-être a-t-il simplement choisi de scinder son travail en deux parties très distinctes : celle de l’illustrateur au service d’un texte, et celle du peintre artiste. Les planches plongent dans un fabuleux mystère gothique, romantique en diable, tel que nous l’affectionnons, dédié à la peur et à ses délices : manoir faisant irruption sur le chemin du voyageur, morts errant dans un cimetière au clair de lune. Le plaisir de la frayeur est bien là, entre amateur de peinture fantastique et de productions d’épouvante 60s, à la Hammer. En construisant chacune de ses illustrations comme un tableau, Quarello transmet sa propre passion pour le fantastique d’antan, suranné, de spectres rôdant et de visions embrumées parlant ainsi à notre inconscient … à notre enfance.

Avec ce titre pour le moins évocateur – et très attirant – le talentueux Maurizio Quarello met son classicisme au service de huit contes fantastiques d’écrivains reconnus comme Maupassant, Poe, Wilde, Le Fanu, Howard ou plus confidentiels comme Bequer ou Tchang Ki-Tong. On est évidemment un peu déçu que certaines nouvelles soient « adaptées » plutôt que simplement « traduites », mais soyons indulgents : le style sera plus accessible au jeune public. D’autant que l’esprit des auteurs est bien restitué, y compris, par exemple, le cynisme assez fou de la géniale nouvelle de Maupassant avec ses morts effaçant les inscriptions flatteuses de leurs pierres tombales pour y graver à la place… la vérité ! Pour ce qui est des illustrations, Quarello travaille ici le dessin et la peinture à l’eau avec le classicisme d’un illustrateur des années 50. La précision et la virtuosité sont au rendez-vous, mais ça n’est pas le Quarello novateur comme celui de l’époque de Figures Futur, qui s’exprime dans cet album. Peut-être a-t-il simplement choisi de scinder son travail en deux parties très distinctes : celle de l’illustrateur au service d’un texte, et celle du peintre artiste. Les planches plongent dans un fabuleux mystère gothique, romantique en diable, tel que nous l’affectionnons, dédié à la peur et à ses délices : manoir faisant irruption sur le chemin du voyageur, morts errant dans un cimetière au clair de lune. Le plaisir de la frayeur est bien là, entre amateur de peinture fantastique et de productions d’épouvante 60s, à la Hammer. En construisant chacune de ses illustrations comme un tableau, Quarello transmet sa propre passion pour le fantastique d’antan, suranné, de spectres rôdant et de visions embrumées parlant ainsi à notre inconscient … à notre enfance.

Les ruines, les vieux murs nous enveloppent et les fenêtres projettent d’étranges formes. Les teintes décolorées dominent, grisâtres, l’heure n’est pas au jour, ni au soleil, mais au moment où la nuit tombe, elle aspire la lumière jusqu’au petit matin. Voici une magnifique ode aux sépulcres et aux ténèbres, à l’inquiétude des soirs hantés. Comme d’anges il n’y a pas, grâce à Parfois ils reviennent nous sommes vraiment aux ombres ! (O.R.)

Bernadette Gervais – En 4 temps (collection Trapèze – Albin Michel Jeunesse)

C’est à une véritable traversée poétique que nous convie Bernadette Gervais, dans une idée d’une simplicité confondante : à droite, 4 belles images au pastel, d’une même séquence temporelle, à gauche, leur description, poétique, humoristique, scientifique.

C’est à une véritable traversée poétique que nous convie Bernadette Gervais, dans une idée d’une simplicité confondante : à droite, 4 belles images au pastel, d’une même séquence temporelle, à gauche, leur description, poétique, humoristique, scientifique.

Sauf que : en décomposant l’imagier en 4 instants, le livre s’ouvre à une réflexion magnifique sur la question du temps qui passe, du plus court (un lapin qui traverse le cadre), au plus long (une ville qui se bâtit, la vie d’une fleur, voire, sur le leitmotiv humoristique, un escargot qui traverssseeeee lennnnntemmmeennnt le cadre).

Tout devient alors matière à émerveillement et poème visuel : un pissenlit qui fleurit et s’envole, un hérisson qui doucement se roule en boule, une feuille qui nait puis chute à la dernière case, un œuf qui devient poule ou un bonhomme de neige qui doucement se bâtit.

Mieux encore : en revenant sans cesse sur les mêmes séquences et en les faisant varier, elle crée une forme de continuité paisible, qui en vient à raconter la vie en peu de mots. Un oiseau dont on a vu bâtir le nid reviendra à la toute fin nourrir ses petits, une maison, qui revient sans cesse parce qu’elle abrite sans doute notre œil de petit lecteur, traverse aussi bien le cours d’une journée que celle des saisons ou d’un orage, un canard qui traverse la mare reviendra avec sa cane, puis toute sa famille.

Le temps s’y déploie alors comme une matière rêveuse, joueuse, qui rebondit, se développe, revient, et on se plait à laisser vagabonder son regard, un sourire aux lèvres (le chat, qui reste un chat) ou des étoiles dans les yeux sur ces petits riens qui font le tic tac de nos vies. Coup de cœur. (J.N.S.)

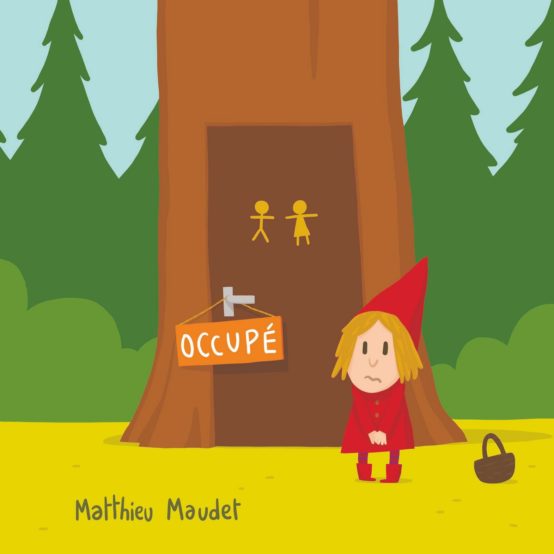

Matthieu Maudet – Occupé (Ecole des Loisirs) Destiné aux tout-petits

Quand le Petit Chaperon Rouge sort du bois, c’est pour aller aux WC. Il a beau être le Petit Chaperon Rouge, personnage internationalement connu et né il y a des centaines d’années, il n’en reste pas moins une créature qui fait pipi comme tout le monde. Or, il se trouve que le jour de l’histoire, son envie de faire pipi est si grande que le Petit Chaperon Rouge sort du bois en trombe et tombe sur Matthieu Maudet. Fort aimablement, avec grande courtoisie, celui-ci lui dessine illico des WC. S’ensuit une logique implacable : quand des WC sont installés dans la forêt, tout le monde y va. Ce jour-là, le jour de l’histoire du livre, une queue se forme avec deux cochons roses pas très grands, ainsi qu’avec l’oisillon téméraire J’y vais (rencontré précédemment dans un autre album du même Maudet). Voilà comment commence l’histoire. S’il y a la queue, c’est la faute à Maudet, parce qu’il dessiné des WC avec une porte fermée. Quelle idée… WC avec porte fermée = WC occupés.

Quand le Petit Chaperon Rouge sort du bois, c’est pour aller aux WC. Il a beau être le Petit Chaperon Rouge, personnage internationalement connu et né il y a des centaines d’années, il n’en reste pas moins une créature qui fait pipi comme tout le monde. Or, il se trouve que le jour de l’histoire, son envie de faire pipi est si grande que le Petit Chaperon Rouge sort du bois en trombe et tombe sur Matthieu Maudet. Fort aimablement, avec grande courtoisie, celui-ci lui dessine illico des WC. S’ensuit une logique implacable : quand des WC sont installés dans la forêt, tout le monde y va. Ce jour-là, le jour de l’histoire du livre, une queue se forme avec deux cochons roses pas très grands, ainsi qu’avec l’oisillon téméraire J’y vais (rencontré précédemment dans un autre album du même Maudet). Voilà comment commence l’histoire. S’il y a la queue, c’est la faute à Maudet, parce qu’il dessiné des WC avec une porte fermée. Quelle idée… WC avec porte fermée = WC occupés.

Facétie volontaire ou acte manqué, lapsus, laxisme, on ne sait pas bien. Toujours est-il que l’inconnu enfermé dans les WC occupés en profite bien. Et longtemps. Il se délecte de son petit coin d’intimité autant que nous nous délectons de ce qu’il nous donne à lire. Images au dessin clair sans contours, délimité par des couleurs rustiques en aplats. Grosses bulles façon BD aux caractères tracés à la main, mais néanmoins extrêmement lisibles. Bonnes grosses pages en carton bien épais, un carton qui ne saurait être confondu, dans le feu de l’action d’une lecture dans les WC, avec du PQ. Bref, un album délicieux dont la chute impeccable donne envie d’y retourner. Que dis-je : d’y rester ! (P.V.)

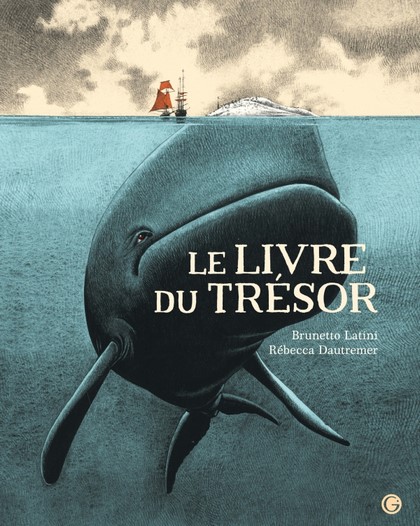

Brunetto Latini / Rébecca Dautremer – Le livre du trésor ( Grasset)

Figure incontournable de la pensée politique humaniste médiévale, Brunetto Latini prit part à la république florentine du 13e siècle dans lequel il établit des théories, posant les bases éthiques du vivere civile. En 1254 on put voir ses premières signatures de notaire – Ser Brunectus Bonacorsi Latinus – tel que sur le traité de paix avec Sienne. Après la chute de Florence, Latini s’exila en France où il composa Le livre du trésor en picard, encyclopédie en 3 tomes tentant de compiler toutes les connaissances de l’époque, de la politique à la zoologie. Si on peut voir cet ouvrage comme une forme d’ancêtre de l’encyclopédie des Lumières, il brille par la démarche pragmatique de son auteur, et sa volonté classificatrice de compilateur figure un étrange mélange de vulgarisation scientifique et de croyances populaires, comme en témoigne ce choix de textes sur les animaux illustré par Rébecca Dautremer.

Figure incontournable de la pensée politique humaniste médiévale, Brunetto Latini prit part à la république florentine du 13e siècle dans lequel il établit des théories, posant les bases éthiques du vivere civile. En 1254 on put voir ses premières signatures de notaire – Ser Brunectus Bonacorsi Latinus – tel que sur le traité de paix avec Sienne. Après la chute de Florence, Latini s’exila en France où il composa Le livre du trésor en picard, encyclopédie en 3 tomes tentant de compiler toutes les connaissances de l’époque, de la politique à la zoologie. Si on peut voir cet ouvrage comme une forme d’ancêtre de l’encyclopédie des Lumières, il brille par la démarche pragmatique de son auteur, et sa volonté classificatrice de compilateur figure un étrange mélange de vulgarisation scientifique et de croyances populaires, comme en témoigne ce choix de textes sur les animaux illustré par Rébecca Dautremer.

Avant qu’Ambroise Paré ne s’intéresse au XVIe siècle à ses monstres et prodiges, Brunetto Latini étudie les habitudes des animaux véritables et fabuleux. On y croise pêle-mêle dragon, fourmi, serpent à deux têtes, baleine ou licorne, observés sur le même plan. Le lecteur du XXIe siècle sourira plusieurs fois devant les assertions imperturbables de Latini, mais il est nécessaire de re-contextualiser un auteur dans une époque où les découvertes scientifiques n’en étaient qu’à leurs balbutiements. De fait, cette manière d’entremêler le merveilleux et le réel, outre le fait qu’il relativise notre propre degré de connaissance contemporaine, ouvre sur de magnifiques perspectives poétiques.

Quoi de plus enivrant qu’un texte où la légende appartenait à la réalité ? C’était l’époque où le phénix, la licorne et la lucrote existaient. Certaines créatures sont le résultat d’un fusionnement de plusieurs animaux. Prenons par exemple cette lucrote « grande comme un âne, à la croupe d’un cerf, la poitrine et les pattes d’un lion, une tête de cheval, les pieds d’un bœuf » et « les dents qui sont formées d’un seul os ». On croirait un gag lorsqu’il s’agit juste d’une certaine façon de rassembler les connaissances. On y apprend par exemple que cet animal désormais féerique qu’est la licorne était plus à ranger du côté monstrueux que de l’animal bienfaisant, agressif qu’il était, avec sa corne acérée et ses pieds d’éléphant. Le loup quant à lui – quel émerveillement de lire cela – se nourrit de proies, de terre et de vent. Et que dire de cette « laine d’amour » à l’extrémité de sa queue qu’il arrache avec ses dents lorsqu’il craint d’être capturé ? « Et lorsqu’il hurle, il agite toujours sa patte devant la bouche, pour faire croire qu’il y a là plusieurs loups».

Les illustrations de Rébecca Dautremer s’accordent à cette double sensation, suivant presque à la lettre le texte pour composer ses croquis, semblant composer des planches scientifiques sérieuses dans lesquelles interviennent l’incongruité. Elle prend Latini au mot, ce qui donne parfois l’impression d’un dessin moqueur, en particulier lorsqu’elle pratique l’anamorphose, caricaturant ses figures à la manière du grand angle au cinéma. Elle utilise sa gouache habituelle, avec la subtilité qu’on lui connaît pour la vivacité des couleurs. Ici, particularité, elle donne à ses peintures un rendu de gravures en croisant de minuscules traits de pinceau façon pointe sèche, ce qui permet de donner à son travail le sérieux documentaire des planches gravées d’autrefois. On apprécie particulièrement la manière dont Rébecca Dautremer s’inspire de l’esthétique médiévale, celle que l’on voit sur les ornements des maisons à colombages ou des stalles des églises, avec ses figures grimaçantes, ces grotesques des fabliaux : c’est notamment visible dans les deux têtes presque humaines du serpent et du dragon qui constituent parmi les planches les plus réussies. Nous voyageons donc dans un imaginaire d’antan à partir duquel Rébecca Dautremer dresse un pont avec notre époque pour une inspiration nettement plus BD et un peu moins authentique. Néanmoins, quand on connaît le principe de « La collection » qui lance comme défi aux illustrateurs d’illustrer des textes du patrimoine littéraire sur un délai d’une semaine, on reste fasciné par la qualité du résultat. (O.R.)

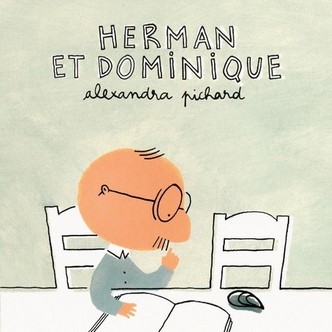

Alexandra Pichard – Herman et Dominique (Thierry Magnier)

Difficile de résumer mieux ici l’ambiance de cet hilarant ouvrage bien mieux que par lui-même et son incipit : « Tous les matins à sept heures, Herman réveille Dominique, sa moule domestique. Puis il la promène avant d’aller travailler ».

Difficile de résumer mieux ici l’ambiance de cet hilarant ouvrage bien mieux que par lui-même et son incipit : « Tous les matins à sept heures, Herman réveille Dominique, sa moule domestique. Puis il la promène avant d’aller travailler ».

Et si on ne saura jamais si longtemps Herman s’est couché de bonne heure, on rit aux éclats de cette relation entre un drôle de bonhomme et sa drôle de moule, qui partagent un quotidien fait de soupe et de Thalassa mais qu’une rupture violente viendra bousculer.

Fruit de l’amour, fruits de la mer, avouons-le : pas de grand message caché, pas d’analyse outrancière à proposer ici, mais une rate qui se dilate de page en page dans cette histoire d’amour et de solitude qui ne fait que se réinventer (en seulement 24 pages !) et déjouer les fils de la classique historiette de séparation (la routine, le message laissé sur le frigo, la solitude de l’âme sœur, la rencontre d’une autre) par un décadrage dans le délire absurde, fin et poétique, flirtant même avec l’humour noir dans une conclusion tragi-comique. Et si on espère que les petits parviendront à saisir la finesse de chacune des situations, au moins ressentiront-ils cette petite bulle d’éclats désopilants et de bonheur de l’adulte qui les accompagnera dans la traversée de ce petit bijou de bonheur. (J.N.S.)

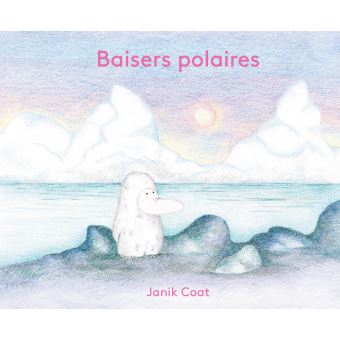

Janik Coat – Baisers polaires (Albin Michel Jeunesse) Tranche d’âge : de 0 à 100 ans, voire plus…

Doux. Chaud. Tendre. Petit. Grand. C’est un plaisir de retrouver Clotaire, qu’on pensait définitivement parti loin, dans d’autres mondes, peut-être bien au Pôle Nord, ou même au Pôle Sud, oui, parfaitement. Alors le retrouver tout frétillant dans la glace, ça réchauffe bien le coeur. Avec son nez-museau, sa doudoune de petits poils clairsemés sur sa peau nue comme une dune, on peut dire qu’il a changé. En fait, il a rajeuni. Ça doit être parce que le crayon de couleur lui va comme une moufle. Le trait est frétillant, les couleurs de l’album sont crémeuses, nuancées, enveloppantes. Ça lui va d’ailleurs tellement bien, ça le rend si séduisant, que l’amour se présente illico à son sas. Un amour brillant comme un an neuf, un amour rond comme un oeuf : Nine. Et là sans manières ni falbalas, Clotaire s’émeut, en un seul mot.

Doux. Chaud. Tendre. Petit. Grand. C’est un plaisir de retrouver Clotaire, qu’on pensait définitivement parti loin, dans d’autres mondes, peut-être bien au Pôle Nord, ou même au Pôle Sud, oui, parfaitement. Alors le retrouver tout frétillant dans la glace, ça réchauffe bien le coeur. Avec son nez-museau, sa doudoune de petits poils clairsemés sur sa peau nue comme une dune, on peut dire qu’il a changé. En fait, il a rajeuni. Ça doit être parce que le crayon de couleur lui va comme une moufle. Le trait est frétillant, les couleurs de l’album sont crémeuses, nuancées, enveloppantes. Ça lui va d’ailleurs tellement bien, ça le rend si séduisant, que l’amour se présente illico à son sas. Un amour brillant comme un an neuf, un amour rond comme un oeuf : Nine. Et là sans manières ni falbalas, Clotaire s’émeut, en un seul mot.

D’ailleurs dans cet album, à chaque page, il fait tout en un seul mot, Clotaire. Sa personne entière sait se loger en chacun d’eux. Comme un yaourt dans un pot, comme une plante dans une jardinière. C’est prodigieux et prestigieux, cette économie. C’est presque écologique. Oui, parfaitement. D’ailleurs, la couverture du livre est douce comme du coton biologique, et le format appétissant comme un petit beurre à la vanille Bourbon. Clotaire se déguisait autrefois chez Autrement. Aujourd’hui il s’habille chez Albin Michel. Il fait équipe avec des ours blancs, des icebergs bleus, des ciels roses, des canapés-couettes, un coat laineux. Bref, on est content. (P.V.)

Eleonore Douspis – Sans orage ni nuage (Albin Michel Jeunesse)

Quelle drôle de planète : alors que le climat est censé se dérégler partout, il se met à pleuvoir dans la maison. Depuis des jours, depuis on ne sait quand, à tel point que Pauline et Louis en ont perdu le goût de jouer. Et le goût des autres : à l’écart de la cour dans leur ciré, ces enfants de la pluie ont bien du mal à prendre leur place au soleil.

Quelle drôle de planète : alors que le climat est censé se dérégler partout, il se met à pleuvoir dans la maison. Depuis des jours, depuis on ne sait quand, à tel point que Pauline et Louis en ont perdu le goût de jouer. Et le goût des autres : à l’écart de la cour dans leur ciré, ces enfants de la pluie ont bien du mal à prendre leur place au soleil.

On cherche la fuite, mais sans succès. Un jour, une plante germe. Elle grandit, encore et encore, jusqu’à attirer le quartier puis laisser passer le soleil.

« Une pluie, sans orage ni nuage, s’est invitée dans la maison » : c’est un ouvrage bouleversant que nous propose Eléonore Douspis, à travers cette fable muette, où adultes et enfants ne disent mot dans ces grands dessins où cette maison architecturalement parfaite, mélangeant avec goût design et Ikea, aurait dû offrir un palais de bien-être. Il suffit même de pencher la jolie couverture figée pour qu’apparaissent, brillantes, des centaines de gouttelettes.

Les grands ont les traits tirés, tentent de faire « comme si », les enfants perdent le goût du jeu : « Mais au plafond, pas la moindre faille, aucune fissure ». C’est que sans doute, et l’auteur se dédie bien d’en conclure si facilement, c’est ce silence qui pleut : dans la maison-esprit, une tristesse sourde emprisonne de son carcan ce qui ne peut se dire.

Des soucis, un désamour, un divorce possible, une maltraitance ou un deuil : on ne saura jamais ce qui pèse, si ce n’est justement ce qui se tait. Ce que les adultes ne parviennent pas à dire (espérant, bien bêtes, le cacher aux petits), ou ce que la psychanalyse appelle processus d’évitement. On ne sait d’ailleurs trop d’où vient le mal, dans cette famille qui pourtant semble essayer d’avancer ensemble.

Mais, la conclusion, mature et solaire, est sublime : la flaque grandit, déborde, impossible à endiguer. Et de ce débordement (d’émotions, de mots, de surgissement de l’inconscient, etc.) naît l’ouverture : une plante grandit, impossible à contenir, le père ouvre la porte aux autres, et le chagrin peut devenir jeu.

Un magnifique livre, majeur, émouvant et pudique, sur la résilience, le silence, et dont les ramifications (incroyables, en si peu de pages) devraient enseigner et bouleverser aussi bien petits que grands : à la fin, la mare n’a pas disparu, au contraire. Chacun fait comme il peut, dans la vie, portant sur ses frêles épaules chagrin et souvenirs. Mais en l’acceptant, les murs se fissurent : le soleil peut enfin entrer en soi. (J.N.S.)

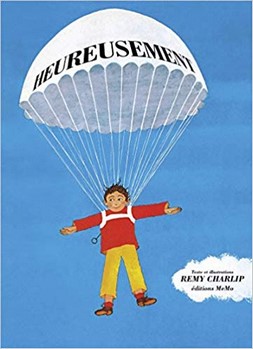

Remy Charlip – Heureusement (MeMo)

Ce classique des albums jeunesse publié en 1964 et à nouveau réedité en France, est un modèle d’optimisme conçu sur le mode d’un « après la pluie vient le beau temps » décliné jusqu’à l’absurde. L’illustration constitue une part minime de la carrière de Remy Charlip. Décédé en 2012, professeur, danseur et chorégraphe, il fut notamment l’initiateur de formidables projets d’avant-garde dans le milieu intellectuel new-yorkais et l’un des fondateurs de la Merce Cunningham Dance Company. En outre, il dédie Heureusement aux « Paper Bag Players », compagnie théâtrale fondée en 1958 avec Shirley Kaplin et Judith Martin dont l’objectif était d’entremêler scène expérimentale et théâtre pour enfants. Heureusement met donc en scène un gamin ballotté entre des événements positifs et négatifs, jusqu’à un délire presque mathématique et métaphysique, où jamais le mouvement ne s’arrête, alternant de manière ininterrompue les événements funestes et le retour à la joie… encore qu’à la dernière page de crédits, une petite tache, déjà un nuage noir, pointe le bout de son nez.

Ce classique des albums jeunesse publié en 1964 et à nouveau réedité en France, est un modèle d’optimisme conçu sur le mode d’un « après la pluie vient le beau temps » décliné jusqu’à l’absurde. L’illustration constitue une part minime de la carrière de Remy Charlip. Décédé en 2012, professeur, danseur et chorégraphe, il fut notamment l’initiateur de formidables projets d’avant-garde dans le milieu intellectuel new-yorkais et l’un des fondateurs de la Merce Cunningham Dance Company. En outre, il dédie Heureusement aux « Paper Bag Players », compagnie théâtrale fondée en 1958 avec Shirley Kaplin et Judith Martin dont l’objectif était d’entremêler scène expérimentale et théâtre pour enfants. Heureusement met donc en scène un gamin ballotté entre des événements positifs et négatifs, jusqu’à un délire presque mathématique et métaphysique, où jamais le mouvement ne s’arrête, alternant de manière ininterrompue les événements funestes et le retour à la joie… encore qu’à la dernière page de crédits, une petite tache, déjà un nuage noir, pointe le bout de son nez.

De manière drolatique et ludique – puisqu’on attend à chaque page quel prochain effet du hasard va faire obstacle au voyage du héros – il pointe finalement les aléas incessants de la vie avec un certain pessimisme incitant au stoïcisme : ne craignons rien, chaque orage est suivi d’une éclaircie (ce qui peut également se lire dans l’autre sens). L’homme ne maîtrise clairement pas son destin et sa vie se résume à un va-et-vient entre deux pôles ! Le garçon est donc invité à un anniversaire – ça c’est la bonne nouvelle – par mauvais temps – dommage ! C’est loin. Heureusement qu’on lui prête un avion, dont le moteur explose. Il prend un parachute, qui a un trou. Mais il tombe dans une meule de foin, sur laquelle il y a une fourche… etc..etc… Le graphisme est à l’unisson, Ray Charlip optant toujours pour un gris presque sépia pour les notes négatives – où même le garçon devient presque monochrome. Et quand l’espoir renaît : retour à la vivacité du bleu ciel pétant, du rouge ou du vert.

Lorsque le malheur revient, au sens propre, Charlip reprend le tableau précédent et l’assombrit. Mises en place sur des fonds préalablement préparés, colorés ou texturés, ses scènes, sans symétrie, voient les éléments – personnages et objets – faire régulièrement irruption aux extrémités de la page pour suggérer l’idée de mouvement, de rythme effréné. Charlip mélange vraisemblablement la peinture gouache à de l’acrylique, pour un dessin classique mis en couleur, plaçant ici et là des ajouts de matière par empreintes de formes, un peu comme du tampon, ou encore des mini-monotypes. Très figuratif et réaliste, le dessin n’en est pas moins particulièrement expressif. Les visages quant à eux sont caractéristiques d’une vague d’illustration calquée sur la peinture naïve. Gageons que cet intemporel Heureusement continuera de séduire les jeunes lecteurs d’aujourd’hui, car il fonctionne toujours à merveille. (O.R.)

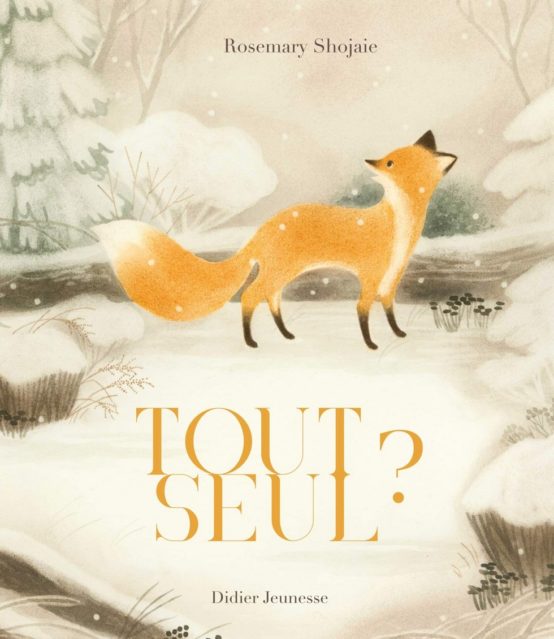

Rosemary Shojaie / Michèle Moreau pour la traduction – Tout seul (Didier Jeunesse) de 0 – 3 ans

Tout seul est le premier album de Rosemary Shojaie, artiste présente sur Instagram depuis quelques années, et dont on connaît les sensibles dessins au pastel. On attendait la parution de cet album avec impatience et curiosité, et il était à peu près certain que son trait texturé et poudré nous offrirait beaucoup de douceur. On n’est pas déçus ! L’album est d’une douceur tendre qui fait du bien, à commencer par la couverture. L’histoire raconte les aventures de Nico, un petit renard roux qui vit dans de grandes étendues boisées, où la nature frémit. Nico partage ses journées avec ses amis la loutre, le blaireau et le raton-laveur. Un jour, il les trouve profondément endormis. C’est ici une très bonne occasion d’apprendre aux enfants que l’hiver, beaucoup d’animaux hibernent, ou dorment plus longtemps et plus souvent, en vivant sur leurs réserves de graisse accumulées pendant l’automne. Pour se sentir moins seul, et peut-être exprimer des talents d’artiste, le petit renard sculpte dans la neige un petit renard blanc… Et quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’un renard blanc, vrai celui-ci, s’approche de lui pour devenir son ami. La délicatesse de cette rencontre est pleine d’émotion, avec en double page le profil étonné de chacun des renards. Le traitement pour ainsi dire pointilliste donne à la scène et à la suite de l’histoire une réalité rêvé, dans un paysage doux et bienveillant. Douceur servie par un papier à peine satiné. L’habilité de l’illustratrice à faire apparaître son renard blanc dans un fond coloré très léger, est un régal pour les yeux. Un tout premier album qui nous rend impatients de découvrir les prochains ! (P.V.)

Tout seul est le premier album de Rosemary Shojaie, artiste présente sur Instagram depuis quelques années, et dont on connaît les sensibles dessins au pastel. On attendait la parution de cet album avec impatience et curiosité, et il était à peu près certain que son trait texturé et poudré nous offrirait beaucoup de douceur. On n’est pas déçus ! L’album est d’une douceur tendre qui fait du bien, à commencer par la couverture. L’histoire raconte les aventures de Nico, un petit renard roux qui vit dans de grandes étendues boisées, où la nature frémit. Nico partage ses journées avec ses amis la loutre, le blaireau et le raton-laveur. Un jour, il les trouve profondément endormis. C’est ici une très bonne occasion d’apprendre aux enfants que l’hiver, beaucoup d’animaux hibernent, ou dorment plus longtemps et plus souvent, en vivant sur leurs réserves de graisse accumulées pendant l’automne. Pour se sentir moins seul, et peut-être exprimer des talents d’artiste, le petit renard sculpte dans la neige un petit renard blanc… Et quelle n’est pas sa surprise de découvrir qu’un renard blanc, vrai celui-ci, s’approche de lui pour devenir son ami. La délicatesse de cette rencontre est pleine d’émotion, avec en double page le profil étonné de chacun des renards. Le traitement pour ainsi dire pointilliste donne à la scène et à la suite de l’histoire une réalité rêvé, dans un paysage doux et bienveillant. Douceur servie par un papier à peine satiné. L’habilité de l’illustratrice à faire apparaître son renard blanc dans un fond coloré très léger, est un régal pour les yeux. Un tout premier album qui nous rend impatients de découvrir les prochains ! (P.V.)

Sydney Smith – Perdu dans la ville (Kaléidoscope)

Le titre original de Perdu dans la ville, « Small in the city » exprime bien mieux l’atmosphère du magnifique album de Sydney Smith, auteur canadien qui évoque la journée d’un petit garçon, et cette sensation d’être minuscule dans une grande mégalopole, petite chose perdue dans l’immensité. Derrière la vitre d’un bus, le regard teinté de mélancolie et d’appréhension, coiffé de son bonnet à pompon, il observe le paysage qui défile. En quelques dessins, un climat, un cadre se définit d’emblée, à la fois grand et resserré. Nous ne pouvons être que dans l’une de ces grandes villes des États-Unis ou du Canada, où transparaît la solitude des cités écrasantes, leur beauté paradoxale également. Beauté des feux rouges, des voitures qui circulent. Rafales de vent, neige et bouffées d’oxygène s’entremêlent pour retranscrire à la fois cette idée de délaissement et cette sensation de respiration silencieuse des citadins, des vies dont le cœur bat au sein de la modernité. Perdu dans la ville libère une poésie intense.

Le titre original de Perdu dans la ville, « Small in the city » exprime bien mieux l’atmosphère du magnifique album de Sydney Smith, auteur canadien qui évoque la journée d’un petit garçon, et cette sensation d’être minuscule dans une grande mégalopole, petite chose perdue dans l’immensité. Derrière la vitre d’un bus, le regard teinté de mélancolie et d’appréhension, coiffé de son bonnet à pompon, il observe le paysage qui défile. En quelques dessins, un climat, un cadre se définit d’emblée, à la fois grand et resserré. Nous ne pouvons être que dans l’une de ces grandes villes des États-Unis ou du Canada, où transparaît la solitude des cités écrasantes, leur beauté paradoxale également. Beauté des feux rouges, des voitures qui circulent. Rafales de vent, neige et bouffées d’oxygène s’entremêlent pour retranscrire à la fois cette idée de délaissement et cette sensation de respiration silencieuse des citadins, des vies dont le cœur bat au sein de la modernité. Perdu dans la ville libère une poésie intense.

Sa construction en vignettes est superbe, se disposant librement dans les pages en différentes proportions, se composant parfois comme de petits rectangles de storyboard, s’attardant tels des gros plans sur des fragments de paysages, d’objets ou de visages. Il atteint une beauté abstraite de l’indéfini, celle du train de Turner où le figuratif s’évanouissait dans l’imprécision, invitant le regard du spectateur à reconstruire le paysage, au voyage de l’imagination. Ce sens du diffus fait toute la force du dessin de Sydney Smith, complètement libre et épuré, avec une intrigue d’une simplicité si confondante – un garçon allant rejoindre sa mère – qu’elle aurait pu se passer de mots. Dans les figures dans l’ombre, les visages qu’on ne voit pas, ces silhouettes noires dans les transports en commun, passe le sentiment du silence, de l’indifférence, de l’incommunicabilité dans cet infini collectif quotidien. Smith transmet les sensations. Nous ressentons avec le petit héros le froid, la lourdeur des pas, et nous remémorons nos expériences de chemin dans le froid vers notre « chez nous », ou coincés dans des embouteillages alors que la nuit tombe et saisit brusquement la beauté là où n’attendions que l’ennui. Perdu dans la ville provoque l’émotion inexplicable de certains albums de jazz ; invitant à la rêverie contemporaine, à réinventer le réel plutôt qu’à le subir.

Perdu dans la ville frappe par la vivacité du trait, utilisé de manière aussi picturale que graphique. Le noir sert à la fois de contour et de rythme, d’ombre et de contre-jour. Le blanc a la profondeur de ce qui ne se saisit pas. Entre gouache et aquarelle, peinture acrylique et crayon noir, il y a ici autant de créativité que possible, renouvelée à chaque page, tout comme le rythme, réinventé presque dans chaque image.

Smith travaille l’incertain et le flou, épousant l’engourdissement du temps, du froid, du brouillard et les incertitudes d’un petit garçon ; un futur homme qui quelques années plus tard se retrouvera, à son tour dans un bus, face à un autre enfant, retrouvant dans ses yeux celui qu’il a été. (O.R.)

Michaël Escoffier / Manon Gauthier – Comment cuisiner les lapins (Ecole des Loisirs) Dès 3 ans

Voici un album jeunesse qui, juste par la provocation de son titre, retiendra immédiatement l’attention des enfants et des grands. Il est donc question ici de cuisiner des lapins… et en particulier un lapin, pour ne pas dire « un petit lapin ». De quoi fendre le coeur du petit lecteur, qui va donc suivre les aventures du cuisinier et de son ingrédient principal avec une attention soutenue. L’idée est formidable. Chaque page tournée est un réconfort ou un redoublement d’attention, parce que le suspens est grand. Les mots sont dosés comme il faut, comme autant de sel et de poivre pour un assaisonnement de chef toqué. Ça remue et gigote, ça touille et grignote. On connaît bien les merveilleux découpages et collages de Manon Gauthier. Son travail est-il aussi connu en France qu’au Canada, où elle vit et travaille ? Elle illustre pour de nombreux éditeurs, dont bien sûr Les 400 Coups à Montréal.

Voici un album jeunesse qui, juste par la provocation de son titre, retiendra immédiatement l’attention des enfants et des grands. Il est donc question ici de cuisiner des lapins… et en particulier un lapin, pour ne pas dire « un petit lapin ». De quoi fendre le coeur du petit lecteur, qui va donc suivre les aventures du cuisinier et de son ingrédient principal avec une attention soutenue. L’idée est formidable. Chaque page tournée est un réconfort ou un redoublement d’attention, parce que le suspens est grand. Les mots sont dosés comme il faut, comme autant de sel et de poivre pour un assaisonnement de chef toqué. Ça remue et gigote, ça touille et grignote. On connaît bien les merveilleux découpages et collages de Manon Gauthier. Son travail est-il aussi connu en France qu’au Canada, où elle vit et travaille ? Elle illustre pour de nombreux éditeurs, dont bien sûr Les 400 Coups à Montréal.

Ce qui est délicieux avec cette grande dame de l’image, c’est que chacun de ses livres explore des textures nouvelles, des rythmes inédits. Ainsi ses champignons vert mousse bordés d’un oranger transparent. Ainsi ses troncs d’arbre épidermiques. Ainsi ses rochers. Ils ont beau être rayés, gribouillés, raturés, saturés, tachés, vergés, ils sont toujours aussi vivants que les créatures qui les habitent. Quelle prouesse. Alors inutile de dire combien ses animaux et personnages ont une vitalité débordante. Débordante de quoi ? Mais d’expressivité ! Ça tombe sous le sens, voyons ! Nul besoin avec Manon Gauthier d’entrer dans le détail pointilleux de la représentation. Sa captation du mouvement fait office de représentation. Une représentation interprétée, attrapée au vol, engloutie par l’oeil, restituée par son véloce crayon. C’est bien simple : vous ouvrez cet album, et tout se met à bruisser. Le bouquet, c’est au moment de l’ouverture du livre : nous arrive très vite aux narines un fumet de ragoût aux carottes. Vraiment. A moins d’être très enrhumé. Voici donc un album jeunesse qui ouvre l’appétit de l’estomac en même temps que l’appétit de l’esprit. Qui l’eût cru ? (P.V.)

Bethan Woollvin et Sally Nicholls – Le livre à Boutons (La Martinière Jeunesse)

Ah, les boutons : celui de la télécommande, de la télévision, de l’iphone ou du clavier. Celui de la sonnette des voisins ou de l’ascenseur. Qu’il est doux en plein éveil psycho-moteur (et tant pis pour la voisine dérangée à 20h et les parents contrits) d’attraper le moindre d’entre eux pour en éprouver l’effet.

Ah, les boutons : celui de la télécommande, de la télévision, de l’iphone ou du clavier. Celui de la sonnette des voisins ou de l’ascenseur. Qu’il est doux en plein éveil psycho-moteur (et tant pis pour la voisine dérangée à 20h et les parents contrits) d’attraper le moindre d’entre eux pour en éprouver l’effet.

Les éditeurs l’ont bien compris, multipliant (avec bonheur) les livres musicaux, où à chaque page se déclenche un morceau du carnaval des animaux ou une ritournelle de comptine.

Sous sa couverture plutôt ratée et qui masque le talent intérieur, le livre à boutons n’est rien de plus que cela. Enfin si : c’est un livre de boutons inutiles, un livre en quelque sorte cassé, puisque les boutons divers ne sont que dessinés, et donc sans toucher ni conséquence, si ce n’est celles que les petits personnages, traversant les pages au pas de course, viennent annoncer avec amusement ou effroi : le bouton à chatouilles, le bouton à câlin, le bouton à chansons, celui qui rebondit ou même l’inénarrable bouton à prout.

A chacun sa couleur et sa forme (faisant travailler aussi la mémoire, et dieu sait que le bouton à prout est vite retenu), à chacun son effet, qui se révèle une fois la page tournée, avec la petite tentation de chacun des personnages : « tu veux vraiment appuyer sur le bouton suivant ? », « Allez le premier arrivé au bouton vert a gagné ».

S’il questionnera d’abord l’enfant, tellement habitué à obtenir une réaction mécanique et électronique, il créera bien vite un univers de jeu. C’est alors à l’adulte, avec l’enfant sur les genoux, d’investir cet espace imaginaire, selon son humeur (ou humour) du moment, créant immédiatement une complicité avec son tout-petit, fait de rire et de joie. Oscillant de la tendresse au potache, il provoquera, pour quelques minutes hors des écrans (oui, c’est aux adultes que je parle ici), du lien, et des souvenirs. (Conseil : n’appuyez pas sur le bouton vert.) (J.N.S.)

Henry Blackshaw – Un livre pour savoir à quoi ça ressemble d’être un adulte (Seuil Jeunesse)

Rarement livre aura avec autant de malice volontaire aussi mal porté son titre, car dans cette petite bulle poétique proposée par Henry Blackshaw, la phrase exacte serait plutôt : « comment ça fait d’être un adulte et de ne jamais oublier l’enfant qui est à l’intérieur de soi ».

Rarement livre aura avec autant de malice volontaire aussi mal porté son titre, car dans cette petite bulle poétique proposée par Henry Blackshaw, la phrase exacte serait plutôt : « comment ça fait d’être un adulte et de ne jamais oublier l’enfant qui est à l’intérieur de soi ».

C’est alors un petit défilé de situations, de sentiments, qui voient se superposer aux adultes, sérieux, un petit être en noir et blanc, l’enfant qu’ils furent et qui s’exprime à ce moment là, par colère, par joie, par envie.

« Les adultes cachent l’enfant qui vit en eux en faisant semblant d’être occupés et stressés tout le temps ». (On semblerait lire ici une introduction à la psychanalyse et à l’inconscient)

Tour à tour moqueur (le jouet des enfants devient le gadget technologique, les balbutiements de l’amour sont ceux des bébés) et tendre, quand il évoque le retour de l’enfance à l’âge de vieillesse, jouant des décalages entre le jeune enfant et l’adulte qu’il est devenu (le gringalet qui est devenu musclé, le bébé colérique devenu patron), cette galerie amoureuse qui détourne par son trait certaines images de mode et qu’on aurait rêvé bien plus longue et diverse encore, ne choisit pas son camp mais invite plutôt à la paix : aux enfants, il leur fait faire une promesse, et aux adultes, une redécouverte, limpide. L’enfance est un bien précieux, et rien ne mérite d’être triste et sérieux. Choyons ceux que nous étions et ceux que nous faisons, et promettons de nous amuser un peu : un petit précis (trop court) pour ne jamais oublier. (J.N.S.)

Et aussi…

Andrée Prigent – Le grand mouton (Kaléidoscope)

C’est l’histoire d’une fable absurde : dans une prairie vivent 4 moutons, et pas très loin un loup. Jusqu’ici, tout est classique et tout va mal. Sauf que : le loup est myope comme une taupe, et par un jeu stratégique, les moutons s’empilent rapidos quand il arrive, ne formant qu’un plus grand mouton qui décourage le loup de toute attaque.

C’est l’histoire d’une fable absurde : dans une prairie vivent 4 moutons, et pas très loin un loup. Jusqu’ici, tout est classique et tout va mal. Sauf que : le loup est myope comme une taupe, et par un jeu stratégique, les moutons s’empilent rapidos quand il arrive, ne formant qu’un plus grand mouton qui décourage le loup de toute attaque.

Mieux : comme il commence à se décourager, ils finissent par lui donner un truc. Pour devenir grand et fort, il faut aller brouter l’herbe à loup, loin loin loin, là bas, au fond, plus loin loin loin. Sauf qu’aucun des moutons n’avait prévu que le loup guérirait de sa myopie…

Jolie fable qui finit bien, que nous propose la collection Kaléidoscope dans ce conte aux images douces et simples, et dont les rebondissements loufoques sur fond de « l’union fait la force » devrait donner lieu à de jolis moments partagés entre parents et enfants, ravissant les tout petits par les cris d’alerte (MOUMOUTTE !) et faisant sourire les plus grands par sa conclusion. (J.N.S.)

Fifi Kuo – Le bon canapé (Albin Michel Jeunesse)

Panda et pingouin se lassent : décidément, leur canapé est trop vieux. Ni une, ni deux, ces deux drôles de compères font ce qu’on attend de tout bon consommateur : on file au magasin, et on trouve le canapé de nos rêves. Sauf que rien n’y fait : trop mou, trop gros, trop petit, trop design, trop cher. Et si, au fond, c’était ce qu’on avait déjà qui était le mieux ?

Panda et pingouin se lassent : décidément, leur canapé est trop vieux. Ni une, ni deux, ces deux drôles de compères font ce qu’on attend de tout bon consommateur : on file au magasin, et on trouve le canapé de nos rêves. Sauf que rien n’y fait : trop mou, trop gros, trop petit, trop design, trop cher. Et si, au fond, c’était ce qu’on avait déjà qui était le mieux ?

C’est une jolie balade pastel tendre et comique à laquelle nous convie Fifi Kuo, avec ce duo craquant qui enchaine les poses absurdes sur les « bancs » de la société de consommation. Une traversée de formes, de couleurs, de mouvements artistiques aussi (on y trouve un canapé Mondrian, ou une référence amusée à Dali), où les deux compères se perdent dans l’accumulation et l’insatisfaction.

D’où, dans sa dernière page, à coup de ciseaux et patch, sa conclusion impertinente (à l’heure du black Friday, Monday, Tuesday, Wednesday) et nécessaire : et si, au lieu de consommer, on apprenait à réparer et à aimer ce que l’on possède déjà ? (J.N.S.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).