Frédéric Marais & Thierry Dedieu – Bob & Marley : La Frontière (Seuil Jeunesse)

Frédéric Marais & Thierry Dedieu – Bob & Marley : La Frontière (Seuil Jeunesse)

Non, non, non, rassurez-vous, nous ne chroniquerons pas tous les albums de Bob et Marley ou de leurs auteur et illustrateur (Nous avons déjà évoqué, entre autres, ici-même Les bonhommes de neige sont éternels ou Bob et Marley – La nuit) Mais celui-ci, nous l’attendions, sur ce thème pressenti de l’exclusion, de l’injustice faites aux plus fragiles, aux réfugiés. Et ce que nous pressentions (oui, parfaitement…) de croisement entre l’absurde existentiel de Becket et l’humour des Marx Brothers ne fait pas défaut. (Nous confessons des attentes zarathoustresques mais une capacité à descendre modestement de notre montagne. Dedieu retrouve, ici, avec l’écriture de Marais son complice, l’esprit politiquement frondeur de Si j’étais ministre de la culture.

On rit, on est atterré puis on s’indigne copieusement à la lecture de cet album. L’histoire nous rappelle toutes celles réelles et douloureuses de migrants coincés à la frontière alpine d’Italie ou à Calais et les risques encourus de ceux qui veulent leur porter assistance. Le non-sens d’un tracé arbitraire et invisible en rase campagne est bien là. Car Bob, le plus petit de nos deux oursons favoris, en basculant par mégarde sur le mauvais versant de la colline- celui qui est à « l’étranger -, va connaître les affres des tracasseries administratives et de l’exclusion. Par chance, Marley est resté du « bon » côté. Il découvre les procédures habituellement longues des régularisations… improbables, mais il va prendre le risque d’aider Bob, lui tendre la main pour qu’il repasse cette frontière invisible si problématique.

Graphiquement, on ne se lasse pas de ces silhouettes conçues comme à la hache, aux mimiques si expressives dans un décor toujours aussi minimaliste, aux couleurs tranchées qui permettent de rester focalisé sur les enjeux de l’histoire : la découverte du monde, ses mécanismes et ses bizarreries et les questionnements philosophiques du petit Bob, si particulières aux jeunes enfants.

La conclusion est un joyeux encouragement à la révolte, au pas de côté, car « Bob et Marley, hors la loi, c’est un bon titre, ça. » propose Bob.

AD

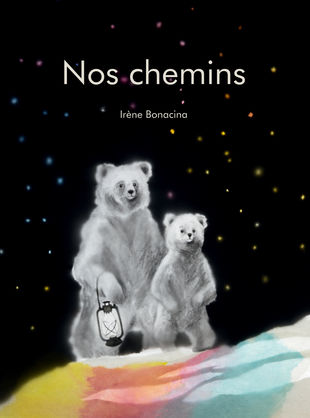

Irène Bonacina – Nos chemins (Albin Michel Jeunesse)

Irène Bonacina – Nos chemins (Albin Michel Jeunesse)

Petite Ourse et Mamie Babka ont pris la route. Elles ont une mystérieuse mission à accomplir. Elles suivent des sentiers glacés, traversent des montagnes. Les décors parcourus ont la délicatesse de paysages vus en rêve. Ils se déroulent au fil des pages, inventifs, poétiques, surprenants. C’est un album à rouvrir de nombreuses fois, parce que son inventivité graphique est dense. Un petit enfant pourra le feuilleter tout seul. Côté texte, il aura besoin de l’adulte pour une lecture accompagnée de quelques explications.

Irène Bonacina a réalisé Nos chemins durant sa résidence à Manosque. Les trois mois dont elle a disposé, probablement dans le calme d’une solitude choisie, sont à l’origine de cette trouvaille : la création d’illustrations avec des papiers photographiés en transparence sur une table lumineuse. Toutes sortes de papiers : peints, déchirés, superposés, découpés. Des papiers de toutes textures, des calques, des ultra fins, des opaques, des épais, des tramés.

C’est la route pointillée de blanc, parsemée d’étoiles et de lumignons, qui amorce la balade enchantée dans une montagne sans couleurs. Des pointillés blancs suggérés avec des mini confettis blancs ou des points de feutre Posca ? Petit à petit, on passe du noir et blanc au bleu.

Et puis arrive ce qui ne se dit pas aux enfants avec des mots simples. Arrivent donc les images douces et les mots ouatés, ceux qui font comprendre la vie qui s’achève et la douleur de ceux qui restent. Puis très vite, deux ou trois pages plus tard, le début d’une autre vie prend corps – forcément. C’est un grand classique. Les albums jeunesse réussis regorgent de métaphores douces et magnifiques. Car il faut prendre soin de la fragilité des enfants, inventer des manières de leur chuchoter le cruel sans les blesser. (Une délicatesse qui devrait être déployée pour les grands aussi, mais c’est une bien autre histoire).

Irène Bonacina parvient à prendre soin des enfants avec tendresse. Parmi tous les animaux qui se promènent dans le froid glacé des montagnes, elle a choisi celui qui semble le plus au chaud dans son pelage. Et le plus câliné : l’ours.

Son album passe par toutes les couleurs de l’arc en ciel. Qu’elle soit ici auteur et illustratrice lui va bien. Mieux que lorsqu’elle porte la seule casquette d’illustratrice. L’histoire des autres n’est pas la sienne, et on dirait que ça change tout. Reconnaissons que le texte est un peu attendu, un peu redondant parfois. Mais confondu avec l’imagerie, l’ensemble est harmonieux, personnel, émouvant. La citation d’un extrait d’une chanson de Lhasa de Sela en exergue de l’album laisse songeur. On se dit (sans qu’il soit obligé de se le dire vraiment) que peut-être la jeune artiste a réalisé là un album-hommage, un album qui lui tenait particulièrement à cœur – un album publié huit années après sa résidence.

P.V.

Lani Yamamoto – Stina (Helvetiq Editions)

Lani Yamamoto – Stina (Helvetiq Editions)

Stina a toujours froid. Été comme hiver, il lui faut s’emmitoufler dans une large écharpe en laine, se munir d’un gros bonnet pour couvrir ses oreilles et de moufles pour protéger ses doigts. Sur la couverture du livre, son portrait en médaillon ne laisse apparaître que ses yeux et le bas de son front, seuls centimètres carrés de peau qu’elle concède à laisser nus. Quand elle ne paresse pas sous le cocon douillet et rassurant que constitue sa couette en plumes d’oie, si importante qu’elle occupe une page entière de l’album, Stina s’affaire à mettre au point des inventions destinées à adoucir sa vie, sa créativité y étant tout entière dévouée. Après quelques illustrations dédiées à son quotidien et après avoir fait connaissance avec notre petite héroïne et son obsession, une double page de croquis de prototypes et de patrons de couture font souffler un vent farfelu sur l’histoire qui nous est racontée : on commence à l’aimer, Stina, autant frileuse pragmatique que fragile rêveuse. Mais… est-elle heureuse ? Le monde extérieur, vu depuis le seuil de sa porte, une fenêtre la nuit, puis le jour, ne cesse de l’appeler. D’abord indifférente, Stina voit sa curiosité piquée. On part d’une pelote, petite boule grise perdue sur une page blanche, pour suivre le fil, remonter jusqu’à Stina, observer comme elle, bien à l’abri, d’autres enfants jouer dans la neige. Mais Stina n’ira pas s’amuser avec eux. Le spectre du froid est le plus fort : le visage mangé par son épaisse couette aussi blanche que les étendues neigeuses qui l’effraient autant qu’elles l’attirent, elle sombre dans un profond sommeil. La suite est-elle un rêve ? Une fantasmagorie onirique dans laquelle tout devient possible ? Avec une jolie liberté, Stina mélange les éléments de structure du conte, puisque nous découvrons une situation, un obstacle et des adjuvants, pour finir sur une résolution surprenante, et une originalité propre, dans cette impression de feuilleter un manuel pratique de lutte contre le froid flirtant avec l’absurde, lorsque surgissent des schémas de machines ou des recettes de cuisine, et que l’on découvre les inventions de Stina. L’album fait preuve d’une grande délicatesse, privilégiant l’illustration d’éléments précis mis en valeur sur une page blanche plutôt que des décors surchargés. Une impression de simplicité, de douceur s’en dégage. L’épure propre aux pays nordiques, mêlée à celle de certains mangas, comme ceux de Kiriko Nananan, se ressent fortement chez Lani Yamamoto, illustratrice ayant longtemps vécu aux États-Unis mais aujourd’hui installée en Islande. La palette de couleurs est très hivernale – beaucoup de blanc et de gris ardoise, un peu de bleu et de marron – tant dans les détails des objets que sur de grandes étendues. Pas de fioritures, donc, mais juste ce qu’il faut d’humour et de chaleur pour se lover dans cette fable sur l’ouverture aux autres et au monde : une jeune fille solitaire mais débrouillarde et curieuse se surprend à découvrir « une chose qu’elle n’avait jamais imaginé qu’elle imaginerait ». Une surprise empreinte de tendresse nous attend au bout du chemin, et c’est avec un petit sourire sortant d’une écharpe moins serrée que Stina nous regarde à la fin de cet album qui parle aux grands enfants que nous sommes, y compris dans son esthétique très « roman graphique ». Car elle a désormais compris que s’ouvrir à la vie valait toutes les chaudes armures et panoplies réunies.

A.J.

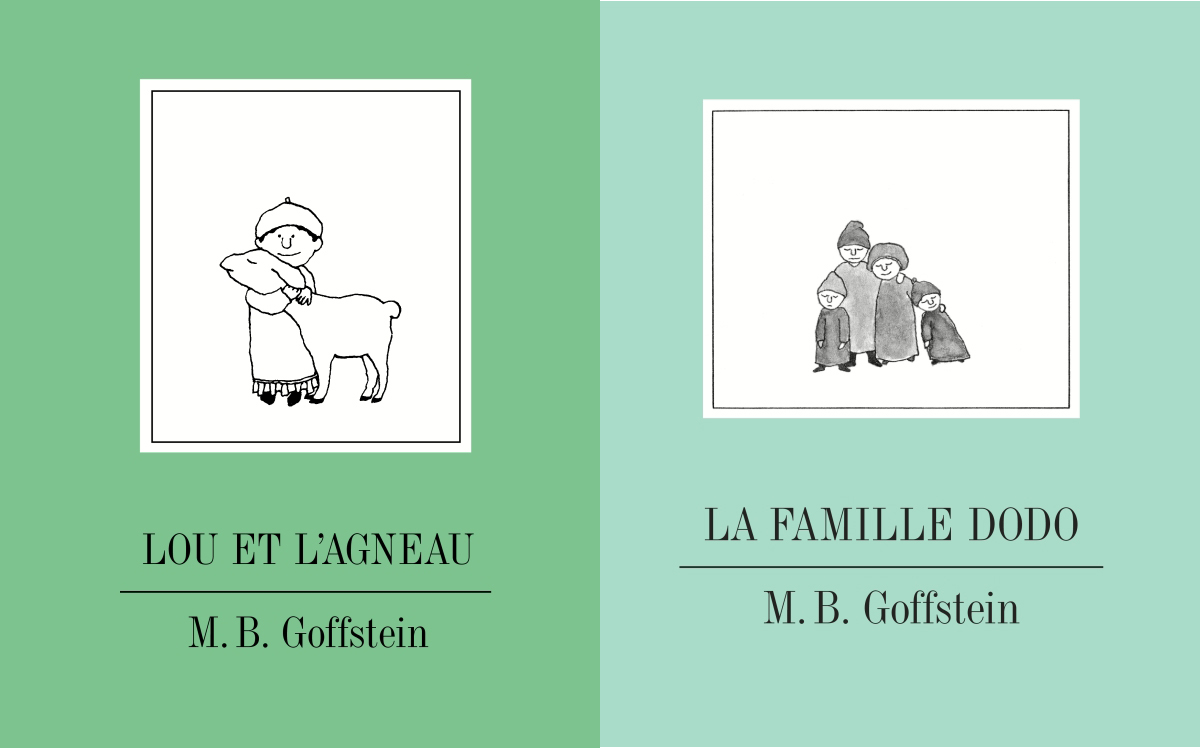

Marilyn Brooke Goffstein – La famille Dodo / Lou et l’agneau (Didier Jeunesse)

Marilyn Brooke Goffstein – La famille Dodo / Lou et l’agneau (Didier Jeunesse)

Quelle belle initiative de la part des éditions Didier que cette réédition de deux albums de M.B.Goffstein, formidable autrice-illustratrice jeunesse des années 70, peu connue en France mais admirée par Susie Morgernstern ( La Sixième, La première fois que j’ai eu 16 ans, Confessions d’une grosse patate ) et on comprend pourquoi. Décédée en 2017 à 77 ans, à l’instar d’un Edward Gorey – la cruauté en moins – ou d’un Maurice Sendak pour certaines de ses œuvres, elle impose un univers monochrome au graphisme si particulier, reconnaissable au premier coup d’oeil. Stylisé et épuré, son dessin installe ses petits personnages dans un carré où le blanc – le vide – occupe une place prépondérante. Et dessous, juste quelques phrases, tout aussi simples que le dessin, d’une poésie déconcertante. Le génie de Goffstein tient à cette économie du mot et du trait. Comme si elle ne suivait qu’une seule ligne fine pour créer le personnage, ses adorables héros apparaissent par enchantement au milieu de la page. Le parti-pris d’installer chaque scène à l’intérieur d’un cadre – tout comme le format carte postale du livre, rappelle les livres de Beatrix Potter. C’est un minutieux travail que propose l’illustratrice «

Techniquement, le plus important est le découpage du texte, ensuite viennent les choix des vêtements et des coiffures de chaque personnage. Une foi prête, je réalise une performance qui dure trois semaines à raison de quatorze heures par jour. Qui se déploie au sein de feuilles à dessin de 7 x 8,25 centimètres, d’abord au crayon puis à l’aide d’un porte-plume Hunt en bois, une lame de rasoir, une gomme et une bouteille d’encre de Chine.

Elle privilégie un espace nu et peu d’accessoires si ce n’est les habits, un rond pour un astre, un livre, une lampe…. La force du blanc contraste avec la finesse de la plume. Et les histoires dans tout ça ? De petites fables ou contes sans autre enjeu qu’une poésie aussi discrète qu’évidente, telle un haïku. Dans Lou et L’agneau, une petite fille fait tout pour éduquer son agneau, communiquer avec lui à grand renfort de « chants pour agneau » et de jolies histoires auxquelles il ne répond que par des « bêêêêê ». Sous les allures absurdes de son déroulement, avec cette Lou s’essayant au langage avec véhémence, perce la beauté calme d’une fable anti-anthropomorphique, éloge d’une communication sans mots. Peu importe qu’il ne parle pas. Lou serrera son agneau fort contre elle et rien n’entravera leur relation indescriptible.

Dans La Famille Dodo, M.B.Goffstein ajoute un peu de gris pour remplir le bonnet où la robe des membres de la famille. La petite famille se meut elle aussi dans ses cases sans décor, avec régulièrement ce cercle rempli qu’est la Lune, gardienne des nuits. Cela n’étonnera personne : La famille Dodo ne songe qu’à dormir et sa vie est un songe. Ils s’étirent, se laissent tomber, cèdent au sommeil même debout, prennent rapidement l’air d’heureux somnambules ou de bébés venant de naître avec leurs yeux continuellement fermés. Ils s’endorment partout et même la mère ne résiste pas à sa propre berceuse. A nouveau, quelle beauté dans la simplicité. Lorsque pour quelques pages l’auteur abandonne ses petits êtres pour représenter les nuages, ou un oiseau sur une branche, forme brumeuse posée sur un trait, on est ébloui par ce jeu sur l’indistinct et l’abstrait qui rappelle parfois l’estampe chinoise. Chacun d’entre nous serait sans doute ravi d’aller dénicher un beau chausson du placard pour les accueillir. Quelles merveilles que ces deux livres, tout autant des leçons d’illustration que d’écriture, preuve qu’avec un peu d’imagination et d’esprit, il est possible d’aborder des sujets du quotidien en évitant les stéréotypes.

O.R.

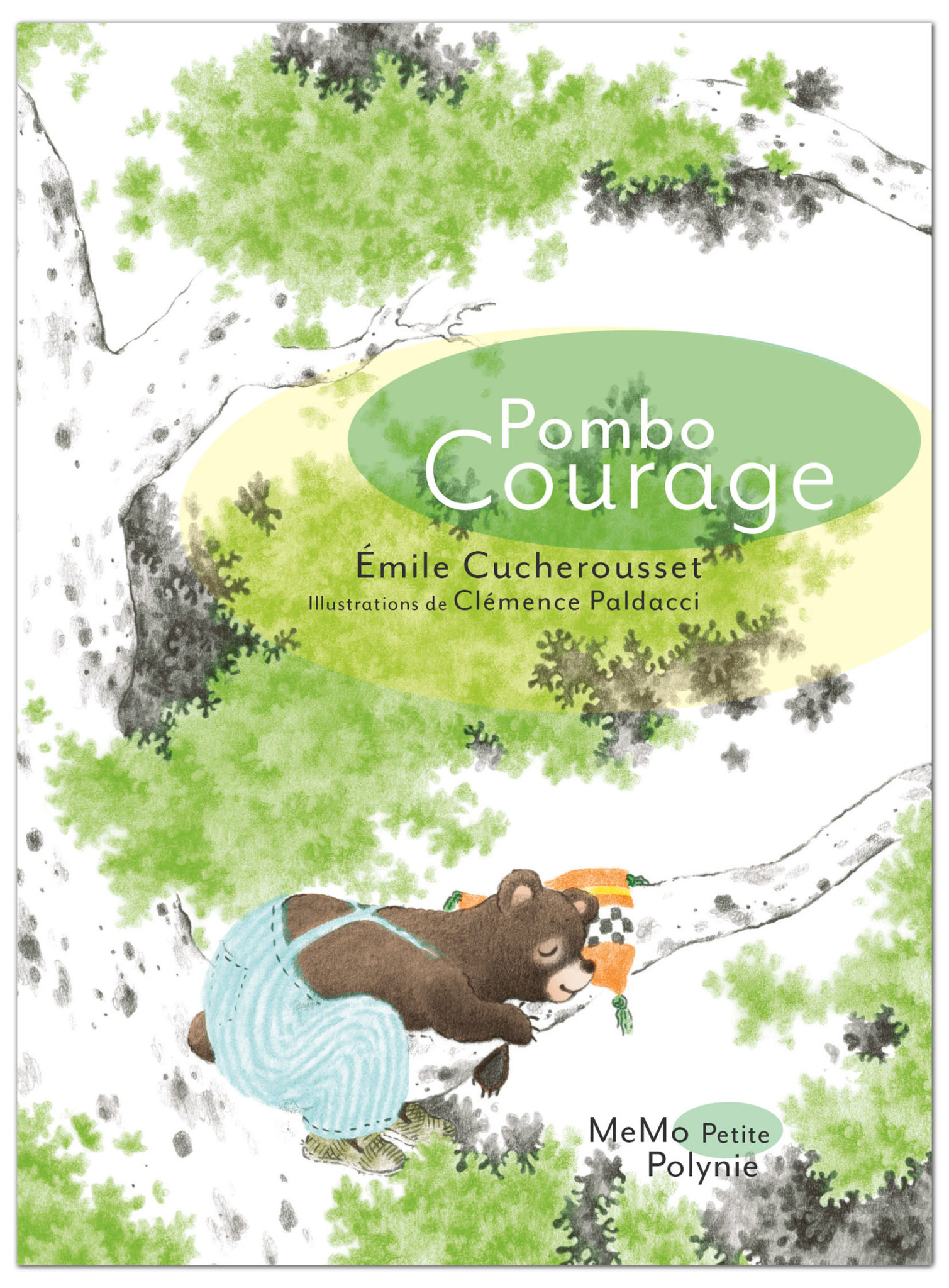

Emile Cucherousset et Clémence Paldacci – (MeMo – collection Petite Polynie)

Emile Cucherousset et Clémence Paldacci – (MeMo – collection Petite Polynie)

Cet album est un bel objet. La tranche rouge attire joyeusement l’œil, les bruns-vert de la couverture s’arrangent pour le garder. La collection « Petite Polynie » pour lecteur débutant – à partir de 7 ans – fait le choix d’une couverture souple, d’une prise en main facile, au petit format un peu large qui est un bon compromis entre l’album jeunesse et le petit roman et qui déjà évoque les « vrais » romans tout en gardant sa singularité…

L’image enveloppe le texte. Comme embrassant les mots dans un mouvement circulaire, sur certaines doubles-pages, pour décrire des moments critiques, intenses, imprégnant durablement notre rétine. Une large place est également faite au dessin en préambule et en conclusion dans un ensemble de vignettes muettes.

De bout en bout, nous évoluons au milieu d’arbres verts, bienveillants malgré quelques dangers ; en compagnie d’oursons bonhommes, doudous mignons qui nous donnent envie de les câliner et de l’être soi-même. L’illustration nous porte vers un univers confortable, comme ces coussins et repose-têtes aux jaunes-orange éclatants qui encadre cette chaise à bascule dont Pombo, le personnage principal s’extrait avec si peu d’enthousiasme.

Pombo, c’est la part de paresse qui sommeille en nous, celle qui face aux menaces du burn-out aspire au repos, à la détente et qui se verrait bien ne plus jamais rien faire du tout. Les activités favorites de l’ourson sont : se reposer, rêver, dormir… Et, éventuellement, manger. Quoi de mieux pour reprendre des forces physiques et morales ? L’inconvénient – enfin, pas pour lui, visiblement ! – vient de la difficulté de Pombo à passer à un autre état, en raison de son dégoût de la prise de risque. Tout le contraire de son meilleur ami, Java, qui lui préfère repousser les limites du possible continuellement. Java a décidé de construire une cabane en haut d’un arbre pour voir loin… Et compte sur l’aide de Pombo, ce qui n’est pas le plus facile, celui-ci préférant débattre des bienfaits de telle ou telle action sans lever le petit doigt.

Sans être moralisatrice ni trop démonstrative, cette histoire fait l’éloge de ces amitiés qui comme toute relation que l’on entretient avec des êtres chers, font bouger nos lignes spontanément, si on sait être dévoué dans l’adversité. Le roman finit donc par une inversion relative des rôles : Pombo est fier d’avoir accompli un acte courageux pour aider son ami et Java est heureux de ne plus rien faire du tout, de se reposer, avant que Pombo ne finisse par récupérer son cher fauteuil à bascule. Le tout dans une suite de vignettes comiques clôturant l’album, presque comme il avait commencé, avec légèreté, bonhomie et gentillesse.

Peut-être nous conte-t-on, ici, les limites des positions définitives, l’intérêt de la mobilité, du relatif, de la faculté de passer d’un état à l’autre, nous rappelant ainsi ce précepte zen : se tenir près du feu est bon pour se réchauffer mais quand cela nous brûle, c’est qu’il est temps de s’éloigner. Autrement dit, ce qui est confortable n’a pas vocation à nous contraindre à la fixité, ce serait passer à coté d’autres joies et d’autres nécessités, aussi.

AD

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).