Eric Senabre, Elodie Coudray – Elvide et Milon (Didier Jeunesse)

Eric Senabre, Elodie Coudray – Elvide et Milon (Didier Jeunesse)

Défendre et véhiculer des idées humanistes se révèle en ces temps troublés et chaotiques une démarche essentielle, un recentrage de la pensée vers l’apaisement. C’est exactement la sensation que procurent la lecture et l’écoute d’Elvide et Milon d’Eric Senabre, qui prend la forme d’un conte courtois, quelque part entre l’hommage et le pastiche.

Le jeune héros Milon est un garçon de 13 ans destiné à être chevalier, mais issu d’une modeste famille. Plus porté par la poésie que par l’art de la guerre, plus proche du peuple que des Seigneurs, Milon tombe amoureux d’Elvide, une jeune femme, fille d’éleveurs, et lui annonce avec témérité, sans douter un seul instant de lui-même, qu’il sera son mari, accompagnant son discours d’une jolie poésie en hommage à sa beauté. Gentiment moqueuse, Elvide va lui proposer une série d’épreuves à l’issue desquelles Milon pourrait devenir son mari. Interloquée par la fougue juvénile de son prétendant, elle ne le prend pas vraiment au sérieux, mais ce serait sans compter sur la pugnacité de Milon. Quand vient le jeu des épreuves symboliques, Eric Senabre en reprend les poncifs pour mieux les détourner. Plutôt que de tuer les monstres et les bêtes féroces, Milon préfère les apprivoiser et en faire ses alliés, et chaque adversaire qu’il rencontrera, plutôt que de le combattre réellement, tombera sous le charme de sa mission. Sans une seule trace de « méchant » à l’horizon, Eric Senabre conçoit une histoire ouvertement positive, radieuse, où les trésors sont parfois plus métaphoriques que matériels. S’il ne s’agissait pas du Moyen-âge français on pourrait presque y déceler des traces de spiritualité asiatique. La principale conquête mise en jeu pour arriver à se marier avec la belle s’avère plus intérieure et éthique que purement stratégique : celle qui amène à se définir soi-même en tant qu’être pensant. Elle est avant tout celle d’un mode de pensée et de morale, qui conduit vers la raison et les lumières.

La mythique collection « Un livre, un cd » des éditions Didier à l’habitude de mettre en regard le travail d’un illustrateur avec la découverte d’un univers musical, notamment avec ses remarquables recueils de comptines du monde qui n’ont eu de cesse de nous faire voyager. Il s’agit ici d’éveiller à « la musique au temps du Moyen-Age » à travers l’intervention régulière de l’Ensemble Obsidienne comme des magnifiques intermèdes au texte lu par la voix si grave et mélodieuse de Jacques Bonnaffé. On ne pouvait rêver meilleur conteur, tant il se prête au jeu, à la fois naturel et soucieux de retranscrire un certain apprêt dans le ton des phrases. Passant allégrement d’une voix à l’autre, rejoint par les mélodies, il donne à Elvide et Milon une fluidité inespérée. Alternant œuvres vocales et instrumentales, entre chansons anonymes et compositeurs reconnus comme Pierre de la rue ou Antoine Busnoys, les choix musicaux s’avèrent particulièrement pertinents, l’ensemble obsidienne nous attirant dans un climat plein de sérénité et de délicatesse pour une merveilleuse invitation au voyage. En fin de livre, une page liste les instruments employés, nous propose de les reconnaître au fil de l’écoute.

Les illustrations aquarellées d’Elodie Coudray, très classiques (peut-être un peu trop littérales), ouvertement naïves, avec leurs représentations de damoiseaux et damoiselles, de châteaux forts et de belles étendues vertes et vallonnées, se détachent sur un fond beige clair comme un parchemin, contribuant à la candeur de l’ensemble et à cette sensation de calme et de sentiments purs.

Le parti pris d’inventer une histoire médiévale en tentant d’en reconstituer le vocabulaire est toujours risqué, le cliché d’un mimétisme artificiel n’étant pas loin. Pourtant, Eric Senabre parvient à reproduire la préciosité de la langue de l’époque sans emphase, en échappant à la couleur locale qu’il s’agisse des vers composés par Milon ou d’une narration à la fois soutenue et ludique. On sent l’auteur à la fois désireux de coller à l’esprit des textes de l’époque tout en le détournant pour lui offrir un nouveau souffle, une relecture contemporaine, ne serait-ce que dans sa manière de camper ses personnages. Au-delà du classicisme de son déroulement, Elvide et Milon constitue une belle fable sur le partage d’intelligences, entre un Milon amoureux du vivant et astucieux et une Elvide un peu plus mûre, exigeante, perspicace… et capable d’être délicieusement manipulatrice. Même si le jeu des épreuves est un archétype du genre, Elvide n’en demeure pas moi résolument féministe avant l’heure. Au point qu’aucun doute ne soit permis quant au véritable enjeu de cette initiation. C’est bien Elvide qui in fine soumet Milon à sa vision d’un couple nettement plus égalitaire que dans la tradition littéraire originelle. A l’arrivée, Elvide n’est plus un simple cadeau gagné à l’issue d’un concours. Lequel des deux est le plus victorieux ? Celui qui gagne la main de la belle, ou celle qui peut se féliciter de s’être affranchie des conventions et d’avoir conquis sa liberté ?

OR

Donald Crews – Un train passe (L’Ecole des Loisirs)

Quel bel et étrange objet que ce « train qui passe », quelque part entre l’album pour très jeunes enfants et le livre d’art. Cet album cartonné spécialement adapté aux moins de 3 ans, à leur habileté, propose un thème et un but : faire découvrir aux très jeunes leur environnement. A la question toute bête « qu’est-ce qu’un train ?» Donald Crews apporte une réponse aussi simple que virtuose.

Quel bel et étrange objet que ce « train qui passe », quelque part entre l’album pour très jeunes enfants et le livre d’art. Cet album cartonné spécialement adapté aux moins de 3 ans, à leur habileté, propose un thème et un but : faire découvrir aux très jeunes leur environnement. A la question toute bête « qu’est-ce qu’un train ?» Donald Crews apporte une réponse aussi simple que virtuose.

L’illustrateur utilise une couleur pour chaque type de wagon, y compris la locomotive et le tender de ce train à vapeur. Ces derniers mènent la danse depuis cette absence de couleur qu’est le noir. Puis, le train de marchandises entre en mouvement et l’on assiste – sans bouger – à l’expérience du voyage et de la vitesse. Le train, en se déplaçant, sert de conscience d’un moment, du temps qui passe, sert d’horloge même sans gare pour indiquer l’heure. Les couleurs se brouillent quand elles défilent en un arc en ciel lumineux : comme la découverte du prisme des couleurs à travers un miroir, une goutte d’eau.

La qualité de l’impression mettant en avant la brillance des couleurs, entre autres, font honneur aux enfants, éveillent, sollicitent leur goût du beau. Les compositions très travaillées, les simplifications symboliques tirent l’album vers l’art contemporain. La page décrivant le passage à travers un tunnel est une fenêtre vers le mystère : un dedans –dehors vertigineux. Son goût pour les transports modernes rappelle Cassandre, célèbre affichiste à partir de l’entre-deux guerres, qui mit en scène les rails du train Pullman, l’Etoile du Nord.

Donald Crews, débuta et se fit connaitre par un abécédaire inspiré par l’art abstrait où son jeu sur les formes, le travail sur la modernité, sur les lettres rappellent celui des dadaistes d’entre-deux guerres, par exemple. Depuis, il a beaucoup représenté ce qu’il aime le plus : bus, avion, bateaux…, ces objets symboles de modernité et de mobilité par excellence. De liberté, aussi, pour cet afro-américain. On pense au « chemin de fer clandestin », expression qui évoquait les itinéraires de fuite vers des territoires où l’esclavage était interdit, au XIXème siècle. De fait, le train est un élément clef de l’histoire de l’auteur : son père était employé des chemins de fer. Et l’été, lui et ses frères et sœurs rejoignaient leur grand-mère en train, ce qu’il évoquera dans certains de ses albums pour enfants.

On se prête à penser à tous les vagabonds fondateurs de la culture nord-américaine qui ont voyagés en trains de marchandises : de Kerouac l’écrivain au musicien syndicaliste Woody Guthrie,. Car derrière l’image enfantine du « tchoutchou », un train est aussi un moyen de transporter des idées ; l’occasion de disperser messages et connaissances, souffles de révoltes ; de se forger une expérience, une conscience.

Cet album m’ayant donné envie de me replonger dans l’histoire de songwriters engagés et de leurs sources d’inspiration, voici quelques pistes de lecture, écoutes, visionnage, si le sujet vous intéresse également :

https://blogs.mediapart.fr/journal-cesar/blog/110214/pete-seeger-quitte-la-galaxie-folk-militante

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=53635.html

http://www.universalis.fr/encyclopedie/joe-hill/

AD

Meg Mc Laren – Tout est magie (Kaléidoscope)

Approchez, Mesdames et Messieurs ! Approchez ! Vous aller trembler ! Qui veut assister à de sensationnels numéros effectués au péril de leur vie par des….. petits lapins blancs ?

Encore de nouvelles dates !

Préparez-vous à être estomaqués quand les carottes disparaîtront sous vos yeux

La Flèche errante, à vous faire trembler jusqu’au trognon

A vrai dire, avant même d’ouvrir « Tout est magie », le lecteur se surprend à son propre sourire qui se poursuit au fil de la lecture. La couverture donne déjà le ton avec sa succession de publicités parodiques, provoquant notre impatience de découvrir ce que cache cette jolie devanture. Les teintes délibérément délavées, jaunies par les taches du temps, donnent un charme fou à l’ensemble, le charme du temps passé, de l’antiquité, du vieux magazine oublié, tout poussiéreux au grenier… avec en bonus, toute la vigueur du second degré anglo-saxon.

« Tout est magie » rend ouvertement hommage à une époque révolue, celle des illusionnistes à la Houdini, auquel le livre fait ouvertement référence. Mais ici, c’est le lapin magicien qui porte le nom du mythique prestidigitateur, tandis que l’homme s’appelle… Monsieur Lapin. Monsieur Lapin a donc trouvé en la personne d’Houdini Bouquin un excellent assistant qui se charge de gérer une équipe de lapins turbulents plus préoccupés de se chamailler ou de grignoter leurs carottes que de faire carrière. Mais Houdini comme un maître d’école attentif, assure à chaque fois le parfait fonctionnement de la soirée. Il se charge de lire des histoires avant la nuit, à ses camarades qui s’endorment tous dans le même lit. Tout se passe bien, jusqu’au jour de l’accident malheureux. Une peau de banane oubliée, une glissade malencontreuse de Mr Lapin, le voici qui laisse échapper sa baguette magique entre les pattes du lapin et hop, le voilà devenu à son tour petit, au pelage blanc, avec de grandes oreille. Unique signe distinctif de sa vie antérieure ? Sa moustache. Tout l’humour désopilant de « Tout est magie » tient à cette délicieuse inversion. Ça n’est désormais plus le lapin qui sort du chapeau du magicien, mais l’homme à la merci de celui qui mène désormais la revue devant une foule ébahie.

La sensation de l’objet ludique dépasse donc la simple intrigue à suivre. Parallèlement à la linéarité de l’histoire, on voyage au milieu des accroches saugrenues et des slogans, l’œil ne cessant de parcourir la page pour y chercher les lapins égarés et les textes camouflés dans le dessin. Les écritures déliées convoquent l’esprit du passé, pastiche des affiches d’attractions foraines de la fin du XIXe , celles qui exposaient l’homme le plus fort du monde ou la femme à barbe, ses freaks, ou tout simplement les numéros d’Harry Houdini qui s’évadait régulièrement d’une malle remplie d’eau, fermée et enchaînée, ou d’un bidon en métal. Bel hommage : ici l’élève devenu maître du jeu, connaissant un succès fou risque aussi la noyade en s’échappant des caissons sous-marins, mais la vision est nettement plus cocasse. La stylisation du dessin est également pleine d’humour, grosse tête du magicien ou lapin brillant par son sourire facétieux. Les couleurs primaires dominent avec le rouge du rideau lors du GRAND spectacle du maître. Les illustrations laissent une grand place au vide, que le rayon d’un projecteur découpe le dessin en éclairant la scène, ou que le magicien évolue dans de multiples positions, au fil des gags de la page sur un mode bd (le lapin peureux qui s’accroche au visage, celui qui s’enfuit du chapeau, ou l’autre qui le soulève au mauvais moment).

Tadaa ! font les petites boules blanches en écartant les pattes ! Tadaa ! crie tout haut le lecteur enchanté, incapable de résister à cette bande de lapins de cirque et à leur expression mutine et joyeuse. Ils se marrent comme des lutins farceurs et indisciplinés à toutes les extrémités des pages, envahissent le décor et l’espace. Et lorsqu’on en aperçoit un qui fait le zouave, difficile de résister. Le livre de Mec McLaren, subtilement décalé fait preuve d’un sens de l’humour accessible à tous les âges. Tadaa ! Oups, ça m’a échappé !

OR

Jean Gourounas – Les Ogres (Rouergue)

Une menace rôde, présente dès la couverture de l’album sous la forme d’une grosse boule noire, hirsute, rappelant le Barbouill e de Barbapapa… En plus terrifiant ! Ce monstre, de page en page, poursuit de petites boules de poils colorées, qui effrayées à l’idée d’être mangées cherchent désespérément des cachettes. Comme un être caoutchoutesque, le monstre se glisse partout où on ne l’attend pas.

e de Barbapapa… En plus terrifiant ! Ce monstre, de page en page, poursuit de petites boules de poils colorées, qui effrayées à l’idée d’être mangées cherchent désespérément des cachettes. Comme un être caoutchoutesque, le monstre se glisse partout où on ne l’attend pas.

La peur de l’ogre qu’on peut aussi décliner en peurs enfantines du noir, du loup… est présentée ici de façon particulièrement ludique, drôle et dynamique tout autant qu’efficace.

La mise en page sert à merveille la volonté de l’illustrateur de figurer la quasi ubiquité de l’ogre envahissant, protéiforme, à travers son terrain de jeu, une maisonnette au fond des bois : portes et fenêtres ajourées dans le carton fort ou page découpée en forme de bulle d’exclamation, comme mangée par le monstre. L’inventivité de cette mise en espace, permet une confrontation presque physique d’avec le monstre, sa patte, son œil apparaissant par diverses ouvertures.

L’adulte à travers sa lecture à haute voix participe activement à ce jeu à faire peur. Il accompagne la fuite des boules de poils et vit leurs craintes de très près dans leur course de pièces en pièces à travers cette album-maison en carton facile de manipulation pour les plus jeunes, où seule la couverture et le dos de l’album présente les bois sombres et inquiétants qui entourent la maison.

Les onomatopées rendent aisée la lecture à haute voix et l’expression de la frayeur la plus mélodramatique, la plus outrancière ! Le décor n’est que suggéré, laissant toute la place à chaque page à un détail effrayant œil, main ou autre partie du monstre. Les lettrines figurant les exclamations des petits bonhommes, sont simples, graciles et aussi pétulantes et colorées que les mini-poilus eux-mêmes.

Jusqu’à une chute surprenante, ce sera un plaisir de faire hurler … de joie, les bambins avec qui vous partagerez cette histoire.

AD

Anaïs Brunet – Belle Maison (Sarbacane)

Et si la solitude et la bienveill ance n’étaient pas le propre des humains. C’est une idée fort romantique que ce postulat : il convoque la beauté des ruines, l’âme des paysages incitant à la rêverie, ou la vie d’objets qu’on croyait inertes.

ance n’étaient pas le propre des humains. C’est une idée fort romantique que ce postulat : il convoque la beauté des ruines, l’âme des paysages incitant à la rêverie, ou la vie d’objets qu’on croyait inertes.

Dans le silence de ses objets, la maison nous confie ses impressions. Cela fait longtemps qu’elle attendait cet instant. A l’extérieur, tel un champ offert au contrechamp, deux petites têtes la regardent par la vitre. Ses paroles se réchauffent de la présence de deux enfants. Elle les connaît. Elle s’impatientait. Tel est l’argument de départ de Belle Maison, première oeuvre d’Anaïs Brunet qui épouse le point de vue d’une vieille bâtisse, la profondeur spirituelle des pierres, observant avec amour et attention ses deux jeunes visiteurs. Ils prennent possession des lieux, ouvrent portes d’armoires et tiroirs, s’installent pour lire, s’occupent et ignorent l’ennui. Au-delà du parti pris poétique de l’auteur, c’est toute cette sensation du bien-être dans un lieu apaisé, l’endroit familier dans lequel nous avons l’habitude de retourner pour nous ressourcer, celui qui semble nous reconnaître autant qu’on le reconnaît. Qui n’a jamais connu ça ?

Tout est calme, assourdi. Je somnole dans la pénombre, bercée par le tic-tac familier de l’horloge du salon. Cela fait plusieurs jours que les pies jacassent avec un enthousiasme particulier et que l’air embaume la sève de pin : l’été est là. Alors j’attends.

Exceptée cette voix de l’inanimé, quoi de plus naturel que ce rendez-vous régulier, cette vision d’adolescents grandissant chaque année et revenant dans la maison familiale ? Mais de famille, il ne sera jamais question. Nulle présence parentale ou adulte à l’horizon. Noufou et Lise semblent livrés à eux-mêmes, autonomes ; nulle parole ne vient troubler leurs activités. Partant d’une situation assez banale, Anaïs Brunet installe un climat qui échappe, presque déréglé, et qui s’il n’inquiète pas, interroge. Qui sont ces enfants et d’où viennent-t-ils ? Les parents absents, la solitude des lieux, leurs jeux en duo dans ce décor où la dessinatrice les montre comme uniques occupants suggèrerait presque qu’ils sont des naufragés sur une île déserte, de jeunes Robinson Crusoë. Où même l’univers singulier du livre faisant travailler l’imagination, ils ressemblent aux deux derniers enfants du monde, élément de jeunesse et de renaissance après un cataclysme. Les couleurs de Belle Maison sont incroyablement vives, fuyant les ténèbres, un monde en plein soleil où dominent les jaunes, les orangés. Cette surexposition du dessin en constitue aussi les limites : trop de lumière, pas assez d’ombre, pas de contour ni de contraste : tout semble quelque peu lisse, laissant le lecteur à la fois frappé par l’inventivité de l’ensemble et déçu par sa mise en œuvre technique. Difficile de ne pas regretter que soit abandonnée l’élégance souple et spontanée d’un dessin plus incarné, celui du pinceau ou du crayon sur le papier ouvrant sur l’imaginaire – ici l’utilisation probable du collage numérique ou du moins son apparence est trop systématique. La dématérialisation de la matière provoque un froid effet d’éléments « posés » dans le décor, privant de mystère et de profondeur une histoire censée puiser dans l’énergie du rêve et la vie. Et cependant la surabondance des motifs laisse parfois la folie s’emparer du graphisme à l’instar de ces moments comme des fresques, où l’eau, l’air et la terre s’entremêlent en un seul lieu, où nagent les poissons et se tiennent les enfants, comme une citée engloutie.

Malgré ces quelques réserves, Belle maison nous berce dans des flots de bien-être et d’étrangeté en revisitant de manière originale le mythe de la maison hantée, une entité désormais bénéfique, aussi enveloppante et chaleureuse que le ventre maternel. Anaïs Brunet ouvre une porte sur un pays où les espaces immobiles ont un cœur.

OR

Brigitte Minne /Carll Cneut – La Fée sorcière (Pastel)

Peut-on être une fille et ne pas vouloir être une fée ? Ne pas aimer le rose et les baguettes magiques ? Pas si simple, à l’heure où le marketing favorise des achats genrés caricaturaux et dépréciateurs. Engluant les petites filles dans des schémas étroits, limitant leur développement, leur imagination, leur créativité par le biais d’injonctions telles qu’aimer les princesses Disney plutôt que les mécanos.

Peut-on préférer être une sorcière qui s’amuse au lieu de rester propre, une sorcière qui se lance dans l’aventure au risque de tomber ? C’est l’expérience à laquelle nous convie Brigitte Minne, à travers ce récit, jouant sur une inversion des valeurs normatives : ce qui est dénoncé comme négatif aux yeux de l’opinion dominante, s’avère très positif pour l’héroïne ! Marine la petite fée décide de quitter le château posé sur un nuage, où elle vit avec sa maman et la communauté des fées, pour rejoindre le bois des sorcières afin de pouvoir faire du patin à roulette, du bateau et bien d’autres choses amusantes d’habitude interdites aux fées.

Autrice prolifique qui se dit socialement engagée, Brigitte Minne souhaite que sa littérature soulage « comme un pansement ». Elle œuvre avec modestie « comme un boulanger fait du pain », aime à montrer une enfance atypique, fragile, pleine de jeux, d’expériences forgeant des personnalités singulières – voir l’interview de Brigitte Minne par une autre écrivaine de livres jeunesse et également illustratrice, Béatrice Alemagna :

http://www.ricochet-jeunes.org/entretiens/entretien/49-brigitte-minne

S’en suivront des échanges et des allées et venues qui permettront à la petite fille et sa mère de retisser des liens avec plus de tolérance et d’ouverture d’esprit, qui permettront à Marine de ne pas s’enfermer dans une identité ou une autre mais de se définir plurielle : fée ET sorcière.

Sur une trame de conte de fée, se tisse un véritable manifeste féministe contre l’enfermement dans un rôle figé de petite fille sage : un modèle d’échange intergénérationnel nous est proposé, où l’enfant permet réellement à l’adulte de s’éduquer lui-même, et donc de changer.

L’illustration de Carll Cneut joue le léger décalage. Il installe une communauté de « mèmes » fées ou sorcières répliquées, presque identiques dont on ne perçoit souvent que les têtes chapeautées pointues et échangeant autour de tasse de thé dans des positions plus ou moins hurluberluesques selon leur appartenance à l’un ou l’autre camp. Traits fins, peinture en couches épaisses permettant des aplats colorés, travail des ombres, l’illustration est très vivante. Certaines pages sont particulièrement envahies de motifs floraux luxuriants, d’autres sont épurées, ce qui crée un équilibre subtil, une manière exigeante d’accompagner le texte. Ce savoir-faire étranger à toute joliesse décorative et à tout cliché souligne l’univers singulier de l’histoire. Un univers légèrement inquiétant. Comme si la sérénité était encore à conquérir. Car même si de légers sourires se dessinent sur le visage de la petite fille, son corps demeure en tension… vers l’avenir ?

Les couleurs surprennent. Sur le nuage des fées, les tons sont éthérés. Les éléments fondus dans un dégradé de rose ressortent sur fond blanc. Mais çà et là, quelques notes de groseille foncé et de noir – celui des chevelures – retiennent le regard. Car déjà, ces petites filles s’éloignent du stéréotype des petites blondes aux yeux bleus, malgré leur aspect bien propre bien sage, sacs à mains de Dame au bout des doigts. Marine semble être métisse avec sa peau légèrement brune. Tout autour d’un sombre cloaque habité de silhouettes de prime abord inquiétantes, aux reflets gris-vert-noir, la forêt aux longues silhouettes sylvestres recèle des trésors d’exubérance florale. Comme symbole d’une vie qui s’affiche pleinement différente mais belle.

La petite fée rose se sort avec les honneurs d’un marécage de sorcières heureusement formateur. On souhaite cette prise de risque, ce gain d’autonomie à toutes les petites filles. Tout comme on encourage les petits garçons à aimer les couleurs de leur choix et des vies plurielles, loin des stéréotypes.

AD

Béatrice Alemagna – C’est quoi un enfant ? (Albums Casterman)

Béatrice Alemagna – C’est quoi un enfant ? (Albums Casterman)

A priori, l’argument initial de C’est quoi un enfant ? a de quoi laisser dubitatif, porte ouverte aux poncifs et aux bons sentiments démonstratifs. Mais ce serait sans compter l’intelligence avec laquelle Beatrice Alemagna l’aborde, entre la finesse des mots et la force du dessin. L’émerveillement prend le dessus, lorsqu’elle repousse un à un les clichés tendus comme des pièges et questionne – entre métaphysique et sociologie poétisées – l’idée abstraite d’un enfant, trop souvent apparenté à un futur miroir de soi-même, ou à un petit animal à cajoler qu’on voudrait toujours docile et agréable, en oubliant son altérité, la construction identitaire. La magie de l’être en devenir ne s’exprime-t-elle pas justement en toute liberté, à travers ses sourires ou ses pleurs, avant que toutes les normes sociales ne viennent y mettre leurs chaînes ?

Le graphisme unique de Beatrice Alemagna traduit avec virtuosité l’essence de celui qui « n’est pas un enfant pour toujours » car « un beau jour il change » : de grosses têtes rondes, des bouches grandes ouvertes exprimant la peur, l’étonnement, le rêve. Employant de multiples matières, du dessin simple aux découpages de tissus, elle crée un relief unique à plusieurs dimensions. Elle travaille ses fonds au pastel, craie, crayons à grand coups de traits qui stimulent le dessin, et d’où se détachent ces petits êtres maladroits avec leurs teints rosés et leurs petites joues rouges. La disparité des techniques et outils enchante ses personnages, les anime d’une énergie insoupçonnée, déclenchant une drôle d’émotion. Aussi, C’est quoi un enfant ? nous plonge-t-il dans la tête de nos propres enfants tout en nous renvoyant à nos jeunes années. Ils se laissent mesurer, se décrottent spontanément les narines, réfléchissent d’un air malicieux, se gavent de confiseries, s’endorment paisiblement, avec ou sans chien jaune.

A chaque page, une nouvelle bouille. Et lorsque l’adulte apparaît, en l’espace d’un seul dessin, c’est pour se montrer aussi fragile que celui qu’il étreint, pleurant en silence. Beatrice Alemagna exprime l’idée que les parents les plus beaux parlent encore la même langue qu’il y a des années, gardant un pied dans l’enfance. En écho, la pudeur de ces petites âmes, qui « font semblant de rien voir » lorsque la mère est en détresse, contient toutes les blessures discrètes de ceux que l’écrivain qualifie d’éponges qui « absorbent tout : la nervosité, les mauvaises idées, la peur des autres ». Beatrice Alemagna met en évidence avec douceur toutes les peurs et la manière d’appréhender les années de celui qui « n’est pas un enfant pour toujours ». Ce sont les peurs d’un enfant que la liberté effraie ou au contraire excite, de celui qui ne veut pas grandir, ou de celui qui rêve d’être adulte le plus vite possible. Et comment oublier les frayeurs de celui qui a la responsabilité de l’élever, de le poser sur le bon chemin, s’interrogeant sur sa future nature d’adulte ? L’univers de Beatrice Alemagna, délicat entre-deux de l’avant et de l’après, frontière envoûtante entre la candeur et la lucidité apaisée. Sans doute parce qu’elle-même est parvenue, comme quelques-uns d’entre nous, à subsister en cet étrange pays des presque adultes qui continuent à rêver comme des enfants. Ses mots et ses couleurs intiment une direction du regard, réconfortante, protectrice et anticonformiste. Un sens de la vie.

Les enfants qui ne veulent pas grandir ne grandiront jamais. Ils garderont un mystère dedans. Alors même adultes, ils seront émus par de petites choses : un rayon de soleil un flocon de neige.

OR

Et pour compléter, un passionnant entretien avec Béatrice Alemagna :

Anne Cortey, Julia Wauters – Au fond des bois (Sarbacane)

Anne Cortey, Julia Wauters – Au fond des bois (Sarbacane)

Ces enfants qui guettent à la fenêtre l’arrivée tant espérée du beau temps, nous les reconnaissons. Ils sont autant le reflet de notre enfance que celui de notre propre progéniture. Dès la première page d’Au Fond des Bois, Anne Cortey recueille en leur regard un peu triste ces moments d’ennui, enfermés un après midi, attendant le passage de l’averse. Et c’est effectivement ce qui frappe le plus à la lecture d’Au fond des bois, cette retranscription d’une respiration juvénile, d’un pouls particulier : Au fond des bois va la capter de bout en bout, adoptant tous les éventails du ressenti, de l’émerveillement à la peur, en passant par le ludique ou la fatigue qui étreint les petits marcheurs. Au fond des bois raconte donc une histoire toute simple : une promenade, oui, juste une longue promenade dans une forêt racontée du point de vue d’une petite fille – une grosse tête ronde et une jolie frange – accompagnée de sa grande sœur – élancée et binoclarde – qui incarne d’emblée le repère, la protection, l’attention et la responsabilité. L’héroïne va passer du sentiment du calme, de la joie complice, du sens du jeu, à la panique, lorsqu’elle s’apercevra que sa sœur a disparu. Aussi la narratrice se retrouve-t-elle seule et abandonnée au milieu d’une forêt devenue instantanément hostile. Au fond des bois se révèle à ce titre une très belle œuvre du basculement, dans lequel le paysage se redessine en épousant l’affolement progressif de la petite fille.

Ce sont d’abord des couleurs chatoyantes et vives, les jaunes et les verts qui les enveloppent, accueillies par des petits oiseaux sur les branches. Des taches de peinture mauves diluées à l’eau viennent figurer de beaux feuillages saisonniers. Les arbres, blancs, s’élancent, droits vers le ciel. Et que dire de ce chat noir qui les suit paisiblement. En osmose avec la narration à la première personne, en quelques traits, Julia Wauters, toujours à hauteur d’enfant déchiffre l’alchimie de cette communication privilégiée entre les deux petites filles. La « grande » tient la main le plus jeune, tandis que cette dernière, la tête tournée de côté, observe l’environnement, pointant toujours du doigt la moindre parcelle de vivant la faisant réagir. L’enfant à fleur de peau, à fleur de peur est bien là dans toute sa fragile pureté. Ici résonnent la force et la générosité de leurs silences, et de l’instant :

Ma petite main à l’abri dans celle de ma grande sœur, nous suivons un sentier couvert d’un toit vert. Aucun son ne sort de notre bouche mais nos yeux dévorent la nature.

Lorsque la présence protectrice s’évanouit brusquement le graphisme s’assombrit. La peinture jette des traces plus rugueuses, à grands coups de pinceau. Début de tempête où les feuilles s’envolent, traduction parfaite de cette imagination qui travaille et s’emballe dans la tête de la narratrice. Le dessin se libère dans un mouvement plus violent où les formes deviennent plus abstraites, confuses, coupantes. Quelle magnifique planche que celle montrant la tête ronde et blanche de son héroïne, contrastant avec cet arrière plan où fourmillent les yeux blancs des corbeaux camouflés dans un feuillage sombre. De couleurs vives et ensoleillées, de majestueuses étendues d’herbes, les dessins nous font passer à la noirceur des ténèbres, les vols des corbeaux, le monde de l’ombre et l’impression d’un si petit être au milieu d’un espace si grand. Le lecteur a beau s’imaginer que la grande sœur n’est pas loin, sa respiration se calque sur les battements de cœur de la gamine, qui s’accélère et l’on a peur pour elle. Enfermés avec elle.

Seule dans l’immense forêt, je suis aussi minuscule qu’une insecte. Bientôt des loups sortiront de leur tanière, crocs menaçants et l’écume aux lèvres

La lumière reviendra – en avons-nous douté ? – en même temps que la grande sœur dont les pieds nus évoquent à eux seuls la présence de la douceur, de la caresse, du danger enfin écarté.

Les peurs enfantines sont pour les albums jeunesse une grande source d’inspiration pour des livres hélas bien trop souvent conventionnels, sombrant facilement dans le nunuche. C’est ce qu’évite si subtilement Au fond des bois, avec ses teintes surannées qui renvoient à certains albums des années 70. En totale harmonie dans leur travail, Anne Cortey et Julia Wauters restituent avec une infinie délicatesse, sans artifice tout ce qui peut se passer dans la tête d’une petite fille. Il est à parier que beaucoup s’y retrouveront dans Au Fond des bois, touchant autant les yeux des conteurs que les jeunes oreilles.

OR

Thierry Dedieu – La tirade du nez (Seuil Jeunesse)

Thierry Dedieu – La tirade du nez (Seuil Jeunesse)

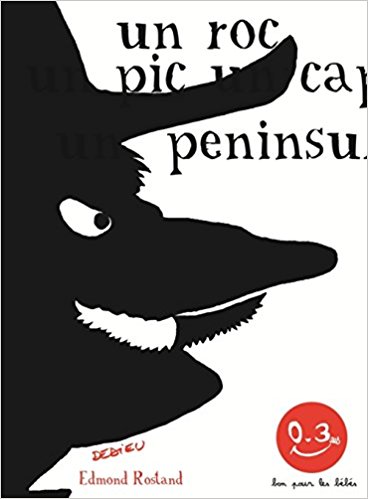

C’est un regard farouche, une moustache conquérante et un nez ! … si singulier et reconnaissable qui nous accueillent et nous accrochent sur la couverture de ce nouvel opus de la collection « bon pour les bébés » de 0 à 3 ans, lancée par l’auteur et illustrateur de littérature jeunesse, Dedieu.

Ce visage vigoureux, c’est celui de Cyrano de Bergerac, célèbre et réel mousquetaire du 17ème siècle, recrée, deux siècles plus tard, par Edmond Rostand.

Petit retour sur la démarche de cette collection, que nous avions évoquée précédemment (Les bonhommes de neige sont éternels…). Dedieu, passionné par les études réalisées par Marie Bonnafé, psychiatre spécialisée dans l’apprentissage de la lecture, a voulu mettre en pratique, à travers cette collection, certaines des découvertes clefs de la chercheuse : les très jeunes enfants préfèrent les livres de grand format, des livres presqu’aussi grand qu’eux, pour faciliter l’immersion peut-être ; ils aiment les dessins contrastés. D’où le choix de Dedieu pour des silhouettes découpées en ombres chinoises et en noir et blanc.

Un exemple « taquin » : la moustache bicolore du mousquetaire, est noire pour une moitié ou blanche pour l’autre, selon qu’elle se découpe sur fond de visage sombre ou de fond blanc. Dedieu, (qui est aussi sculpteur) s’y entend pour créer des reliefs joyeux, farfelus, toniques.

L’éveil à la lecture des jeunes enfants passe par l’appréhension de textes à la musicalité à la complexité stimulante, toujours selon les observations de Mme Bonnafé. Ici, c’est la tirade du nez qui est choisie le long de quelques pages cartonnées, chacune présentant ces variations de ton et aspects poétiques, ces éléments de description du fameux appendice qui sont la marque de la virtuosité du personnage mais aussi de son hauteur-dramaturge. Le texte attire l’attention de son jeune public, également par le dessin complexe de lettrines gothiques un peu chahutées. On n’a qu’une hâte en refermant l’album : le tester auprès du public cible ! Alors n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences auprès de vos bébés et … n’hésitez pas à emprunter ceux de vos voisins pour l’occasion… Avec leur aimable autorisation, bien sûr.

AD

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).