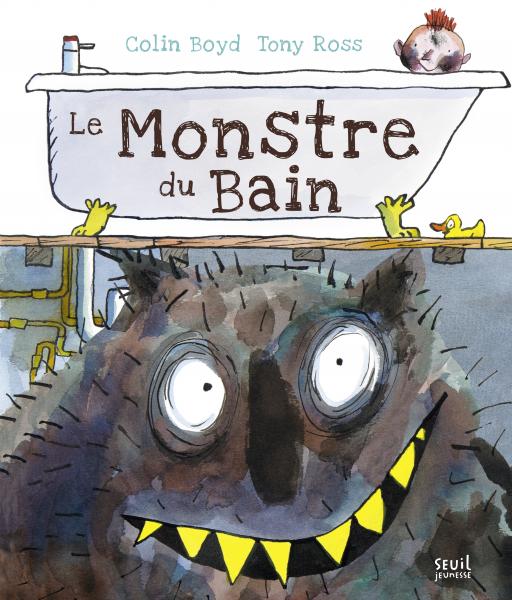

Andrée Prigent – Poto le chien (Didier jeunesse)

Visualisez les palmiers des côtes bretonnes, joyeusement optimistes et iconoclastes : dans un climat humide, ces arbres ne désespèrent jamais d’avoir leur dose de soleil. Poto le chien, non plus. Cabot perdu, il trouvera un maître puis fondera une famille et malgré les peurs et les doutes s’entourera finalement de chaleur et d’affection.

Cette brestoise, auteure et illustratrice, Andrée Prigent a implanté son histoire dans une ambiance de santons provinciaux : le boulanger, l’épicière, le bouchère, le coiffeur, le jardinier rappellent les silhouettes surannées des films de Pagnol des années 50 ; de cette époque d’avant l’invasion des rues par les voitures. Mais alors quid de la date du calendrier que l’on découvre au détour d’une page : le 18 mai 1992 ? Les façades des maisons resplendissent d’un blanc éclatant, sous un soleil constant bien méditerranéen ; la polenta bio dont la vente est annoncée sur une affiche fleure bon l’Italie toute proche. Pourtant, les bols ont l’air tout droit sortis de la faïencerie de Quimper avec ces prénoms inscrits ; le boulanger se nomme Cozic et porte un sac de farine de sarrasin dont on fait les galettes bretonnes. Avec malice, l’auteur se plait à semer des détails contradictoires, aussi discrètement qu’elle fait sourire les poubelles bleues.

Son univers est un vrai plaisir des yeux : couleurs primaires et secondaires dans toute leur vivacité, les crayons qu’elle utilise donnent un effet de pastel gras au doux grain. Sculptrice, cette spécialiste de la linogravure découpe l’espace en masses distinctes très évocatrices. L’univers d’Andrée Prigent nous sourit, par la simplicité et la précision de son trait, le chemin blanc serpentant des collines nous guidant à travers les espaces champêtres ou villageois.

Cette histoire à hauteur de petit chien parle à l’enfant de la peur du rejet, des risques de la rumeur et des préjugés, tout cela avec beaucoup de délicatesse et de pertinence par le biais de ce jeu de répétition et de déclinaison si cher à de nombreux contes.

Dans l’atmosphère actuelle, de rejet de l’autre, de méfiance, cette histoire est un bel exemple d’accueil : quand les pleurs du chien perdu sont une gêne pour la plupart des voisins, il reste une personne touchée par sa peine, qui voit en lui la beauté du vivant et envisage son adoption comme source de bonheur.

AD

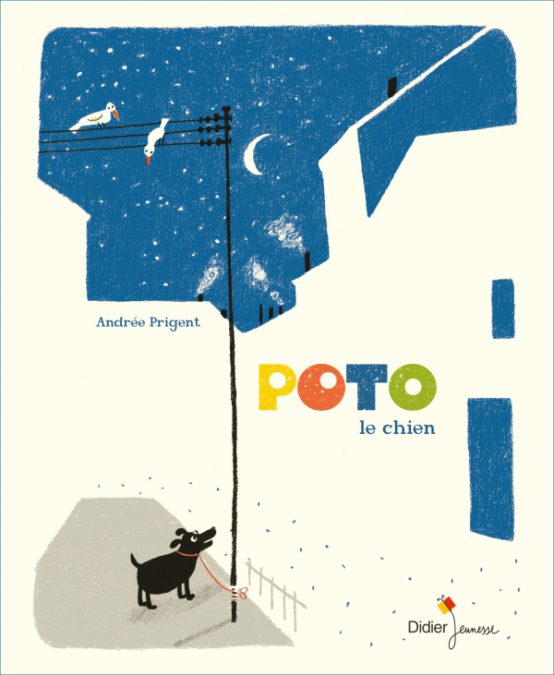

Colin Boyd et Tony Ross – Le montre du bain (Seuil jeunesse)

Je dois vous faire un aveu. J’ai découvert Le Monstre du bain tout naturellement dans ma baignoire, l’endroit le plus approprié pour le savourer. Je me suis évidemment surpris à regarder si mes pieds n’étaient pas attrapés par de grosses pattes noires, ou si à l’intérieur du siphon je n’apercevais pas une ombre, imaginant la grosse créature qui vit dessous avec son rire grimaçant, ses gros yeux ronds et ses dents jaunes pointues et sa paille pour avaler les eaux sales. Pas de bulles bizarres à l’horizon ? Pas de grognement narquois ?

C’est bien simple, si Porculus, le cochon inventé par Arnold Lobel avait été un enfant, il se serait probablement appelé Jackson, partageant avec lui cette irrésistible attirance pour les flaques de boue dans lequel on se jette comme dans une piscine. A force de s’amuser avec son copain Dexter, de se rouler dans la crasse, de se fondre à la terre, il arrive chaque jour dans un état catastrophique. Sa mère l’envoie donc au bain, lui rappelant l’existence du monstre qui vit sous la baignoire et attend quotidiennement son met favori : l’eau crasseuse, croupie. Mais le garçon grandit, et cette histoire que lui raconte sa maman, c’est un peu comme le Père Noël, il n’y croit plus. Il se rebiffe et décide donc de ne pas prendre son bain : mais oui, c’est une évidence, cette créature est une invention de sa mère pour lui faire peur, à moins que…

L’heure du bain avec ses propres enfants inspire à Colin Boyd cette première œuvre ; Le Monstre du bain est d’ailleurs une affaire de famille, puisque l’écrivain collabore avec son beau père au dessin, rien de moins que le mythique Tony Ross. Qui ne connaît pas les nombreuses aventures de la « petite princesse » inventée par Ross, L’histoire de la vieille bique et de ses sept biquets, ou son travail sur Le Chevalier qui avait peur du noir, Tête en l’air, ou Les contes du cimetière ? On retrouve donc cette esthétique typique d’un certain mouvement de l’illustration anglaise auquel appartiennent Ronald Searle, Colin Hawkins et Quentin Blake bien sûr, avec leurs bouilles aux confins de la caricature, leurs griffonnages mutins, le crayon qui ébouriffe et s’échappe, qui fait des grimaces, les couleurs qui dépassent et leur donne plus de vie encore. Une illustration dans laquelle on imagine les artistes sourire à leur propres dessins. Le comique des expressions transparaît dès la vision de la maman jetant son fils à l’envers dans le bain, ou de ces enfants se laissant glisser totalement raides et heureux au bas du vallon derrière un promeneur et son chien … courant peu rassurés devant. Sans parler des splashs dans les flaques de boue qui les rendent hilares ! Comme si la légèreté et la liberté devait s’appliquer autant au texte qu’au dessin, les personnages, tout légers semblent parfois flotter, glisser, sans que leurs pieds ne touchent le sol. On a beau connaître l’univers de Tony Ross par cœur, comment s’en lasser ? Avec sa fascinante descendance, fils de prestidigitateur, petit-fils de musicien, arrière-petit-fils d’un des illustrateurs de Charles Dickens, et descendant d’un clan des Highlands écossais, on ne pouvait rêver mieux pour l’ouverture sur la folle imagination et l’excentricité.

Le texte est à l’unisson, traversé par la fantaisie humoristique, la tendresse, et un jeu enfantin sur le fantasme et la peur. C’est bien entendu l’ombre de Roald Dahl qui rode, avec ces gamins qui n’en font qu’à leur tête et expérimentent la vie et la liberté et les petits dangers avec leurs potes. La morale du livre – peut-on d’ailleurs parler de morale ? – est à ce titre aussi inattendue que celle de l’auteur des Sorcières. Derrière le divertissement pur, Le Monstre du bain fait preuve d’une impertinence et d’un anticonformisme réjouissants. Ce ne sont pas des enfants polis de beaux quartiers, mais des gamins aux joues sales qui montent aux arbres et se castagnent entre eux. On n’ira pas jusqu’à évoquer l’idée de quartier défavorisé mais le fait est qu’avec sa mèche rousse dressé sur son crâne et ses grandes oreilles, Jackson n’a rien d’un enfant poli, et on l’imagine bien parler avec un accent de Manchester et le retrouver chez Ken Loach.

Un dernier petit conseil : lisez Le Monstre du bain à vos enfants dans la salle de bain. Et gare aux rires et aux éclaboussures !

OR

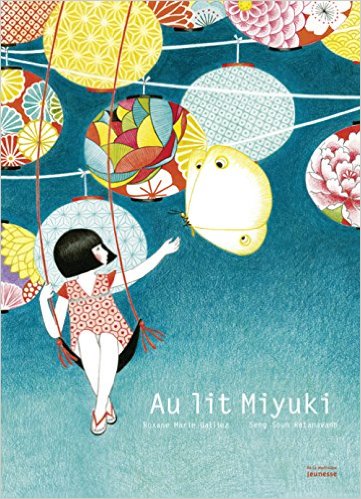

Roxane Marie Galliez et Seng Soun Ratanavanh – Au lit, Miyuki (La Martinière Jeunesse)

A hauteur de fourmis, dans un jardin semi-fantastique, les arbres et les fleurs stylisées, bleues et roses, se dressent, sous forme de sphères en papier pour origamis. Seuls indices d’une présence humaine : de petites sandales, semées ici et là.

Peu à peu, Miyuki se laisse entendre et dévoile son jeu, celui d’une fillette peu pressée de dormir et qui cherche à « repousser le temps ». Tous les moyens sont bons, mais surtout les plus poétiques : préparer l’arrivée de la reine des libellules, réunir toute la famille escargot… C’est la dernière, la dernière, la dernière des missions à accomplir, et encore et encore et encore… avant de finir par lâcher prise et glisser dans le sommeil. L’enfant applique ainsi l’enseignement que lui procurait son grand-père dans l’album précédent Attends Miyuki, un savoir faire exquis : prendre conscience et apprécier les plaisirs simples, les derniers instants du jour. Roxane Marie Galliez, autant passionnée d’histoire des civilisations que de bien-être (voir ici son parcours impressionnant : https://www.linkedin.com/in/roxanemariegalliez/ ) nous immerge délicieusement, l’air de rien, dans la tradition du bouddhisme zen et son expression japonaise.

Par sa touchante et infinie patience, sa douceur, le grand-père rappelle à tous les parents des scènes récurrentes. Un peu lassé mais toujours philosophe, rompu à l’art de coucher les enfants, il accepte de passer par les étapes nécessaires à l’ensommeillement de la fillette et partage ainsi avec elle des moments pleins, inoubliables. L’envie de dormir s’immisce peu à peu en Miyuki, à travers les jeux, rangements et valses.

Le dessin éclatant de Seng Soun Ratanavanh développe, à l’aquarelle, un monde de douceur colorée, merveilleusement délicat et poétique. La légère rugosité du crayon de couleur donne du relief à cet univers minutieux, plein de détails champêtres. De la taille de Poucette, la fillette et son grand-père sont-ils des habitants féériques d’un grand jardin ou bien déjà plongés dans les rêves ? A côté d’éléments sensibles mais réalistes, les illustrations nous tirent déjà vers le flottement de l’ailleurs empreint de magie et d’absurde. Dans une magnifique mise en abîme, l’histoire se clôt par la lecture d’un livre à voix haute. Les yeux vont se fermer mais ils s’ouvriront mystérieusement, derrière le noir des paupières closes, sur l’imaginaire.

AD

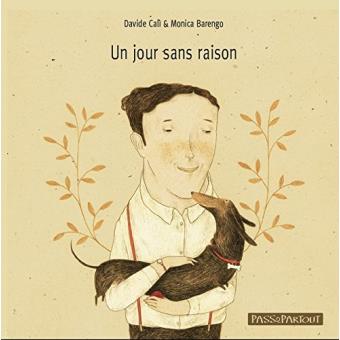

Davide Cali et Monica Barengo – Un jour, sans raison (PassePartout)

Un matin, M. I. se réveille différent. Une drôle de métamorphose a eu lieu., un petit rien, un presque rien mais qui change tout. Et cette question, en creux, comme une ritournelle : « pourquoi ?» Car un matin une paire d’ailes est apparu dans le dos du modeste M. I.

Notre héros s’évertuera alors à collecter des éléments de réponses frappées sous le coin du bon sens, spontanées, pleine de certitudes, inquiétantes ou rassurantes. Les réactions face à cette étrangeté soudaine en disent beaucoup sur notre époque, ses préjugés, le caractère castrateur ou heureux des personnages que rencontre notre héros dans sa quête. Il continue en parallèle, sa simple vie simple, son quotidien banal et tranquille ; une vie où de brèves rencontres brisent la solitude qu’il partage affectueusement avec son chien, compagnon habituel des vieux garçons, jusqu’à une rencontre providentielle, rencontre de l’autre, semblable et donnant du prix à sa singularité, donnant de l’élan, permettant de s’envoler.

L’auteur de cette fantaisie, Davide Cali adore les histoires saugrenues qui entrent de plein pied dans le fantastique, tel le récent Georges et son ombre (chroniqué ici-même) accompagné à l’illustration par l’inspiré serge Bloch. Ou Pollen, avec la jeune et délicate Monica Barengo, illustratrice de ce présent album. Il réussit une fois encore à nous dépayser, enchantement un peu mélancolique, qui sonne comme une recherche de légèreté, modeste mais obstinée.

L’univers de Monica Barengo, se caractérise par des teintes d’un sépia suranné, nostalgique qui colle très bien au léger décalage travaillant le récit et rappelle les très belles nouvelles d’un Italo Calvino ou d’un Buzzati, par exemple. L’absurdité du monde moderne est montrée à travers des situations surréelles. Ce monde est flottant ; les éléments de décors se raréfient au fil des pages, un simple banc suffisant, finalement à figurer un parc où se promener, quand l’immeuble du début de l’album était bien campé.

Les personnages un peu étranges contribuent à ce sentiment d’entre deux mondes : formes géométriques des corps et des visages, un peu cassés, aplatis. Les yeux y sont comme perdus dans la figure mais d’une expression de gentillesse ineffable. La tête d’une taille démesurée par rapport au corps, les mains et les pieds tous petits, rappellent les disproportions des dessins d’enfants. Et une fragilité, une épure se dégage de cet univers dépouillé.Ainsi d’un réel terne, peu à peu, notre héros s’évade, part vers un ailleurs en apesanteur, avec beaucoup d’allégresse. Son monde intérieur peu à peu s’extériorise, et la bien-aimée apparaît.

AD

Carole Fréchette et Thierry Dedieu – Si j’étais ministre de la culture – (Hongfei Cultures)

Combien de fois s’est-t-on vu accorder en guise de réponse à notre discours passionné sur les livres, la musique, le cinéma, un sourire gêné et distancié. Qui ne s’est pas vu répondre qu’il s’agissait d’un plaisir de privilégié et facultatif ? Combien de fois culture et loisir ont-ils été associés au point de les mettre sur le même plan, comme un amusement, un divertissement, un passe temps ? Et les dispositions du ministre de la Culture, qui s’en soucie vraiment quand chaque année les moyens qui lui sont alloués baissent un peu plus ? A quel point les rognes des artistes, des intermittents du spectacle, émeuvent-t-ils le peuple ? A l’heure où le monde semble pas loin des ténèbres, à l’heure où le FN se rapproche sans cesse des portes du pouvoir, « Si j’étais ministre de la Culture » sonne comme un objet rageur et salvateur, une façon de tirer le signal d’alarme à la fois drôle et intelligente, un « manifeste », comme se plaisent volontiers à le qualifier avec humour leurs auteurs. Il serait difficile d’identifier Si j’étais ministre de la Culture à un album jeunesse tant il est singulier et adulte, tant il respire l’acte de colère, de foi et d’engagement. Et pourtant quel lectorat le plus désigné que celui de la jeunesse pour un tel ouvrage, afin de lui ouvrir les yeux sur le caractère vital de la culture, comme un cœur qui bat, comme l’élément fondamental de respiration dans un monde qui nous étouffe ? Une culture qui doit faire corps avec l’individu, lui appartenir. Non seulement la culture est à tous, mais elle est oxygène.

A l’origine de Si j’étais ministre de la Culture, une réflexion de Carole Fréchette, auteur de théâtre québécoise très engagée dans la politique culturelle dans son pays, dans le cadre d’une campagne électorale autour de la place de la culture dans la vie quotidienne des individus et dans la vie d’un pays. De ce sentiment d’une spiritualité lésée, comme mise entre parenthèses est né ce projet de texte pamphlétaire pour lequel Thierry Dedieu grand illustrateur et valeureux pédagogue a répondu à son tour, l’immergeant dans un univers dystopique quelque part entre Brazil et notre chère époque. L’argument de départ est simple. Face au manque de crédit accordé à son ministère, une ministre de la culture décide d’effrayer le peuple en organisant une journée sans culture. Une journée ou la musique, les expositions, les livres… seraient interdits. Une journée Farenheit 451, en quelque sorte ! La grande impertinence du propos de Fréchette / est de parler à tous et non pas à une élite, c’est-à-dire d’évoquer autant la culture des jeux vidéos sur tablette, celle des séries télés que celle de la danse ou du théâtre, sans n’exclure aucune expression, et en se refusant bien d’opérer tout hiérarchisation. On ne peut rêver plus belle idée pour établir un dialogue.

Thierry Dedieu donne donc à son dessin ici les teintes du totalitarisme à la 1984 où tous les personnages prennent des teintes grisâtres et recroquevillées, dans des formes corporelles et une grisaille crayonnée qui rappelle énormément les films d’animation de Bill Plympton (L’impitoyable Lune de Miel, The Tune), jusque dans la caractérisation caricaturale des visages. Le parti pris esthétique situe alors l’œuvre quelque part entre l’ironie mordante et le cauchemar, augmenté par ce jeu des disproportions, et des ombres qui semblent renvoyer ses silhouettes dans un monde de l’autre côté du miroir, à la Alice. Un monde qui aurait perdu ses couleurs, sa vie, et qui aurait sombré dans l’obscurité. Quelle métaphore plus efficace que ce choix de l’ombre pour évoquer les risques d’une société de sombrer dans l’obscurantisme ? En contraste, Dedieu choisit une couleur de fond unie et vive différente sur chaque page qui explose plus encore grâce au grand format du livre et au papier glacé, papier glaçant. C’est évidemment la démonstration par l’absurde que nous proposent Dedieu / Fréchette, mais pour que cette absurdité parfois si proche n’arrive jamais. On rêve que ce livre soit étudié en classe, phrase par phrase, que ces aberrations soient analysées attentivement pour que les adolescents prennent conscience du vide incommensurable que causerait cette absence. Un magnifique objet, cri de colère et cri d’amour, pour lequel nous nous empresserons de suivre la prescription conseillée sur la quatrième de couverture : « passe à ton voisin ».

OR

Olivier de Solminihac et Stéphane Poulin – Les mûres (Sarbacane)

Une jeune chevrette habillée d’une robe et d’une veste dessine à la craie sur un sol ocre un gigantesque lézard blanc. Un renardeau la regarde. Hors-champ, un ours peine à charger la voiture qui les ramène chez eux, très bientôt. Dès ses premières pages, Les mûres captent un moment clef où le temps semble suspendu, celui d’un départ si proche que les personnages sont déjà étrangers au lieu où ils ont vécu leurs vacances. « Depuis la route, on voit notre maison. Notre petite maison qui n’est pas à nous, et où bientôt nous ne serons plus », dit Jim, le renardeau.

Une jeune chevrette habillée d’une robe et d’une veste dessine à la craie sur un sol ocre un gigantesque lézard blanc. Un renardeau la regarde. Hors-champ, un ours peine à charger la voiture qui les ramène chez eux, très bientôt. Dès ses premières pages, Les mûres captent un moment clef où le temps semble suspendu, celui d’un départ si proche que les personnages sont déjà étrangers au lieu où ils ont vécu leurs vacances. « Depuis la route, on voit notre maison. Notre petite maison qui n’est pas à nous, et où bientôt nous ne serons plus », dit Jim, le renardeau.

Les gestes tant de fois répétés, d’habitude négligeables – glissant dans une suite de jours semblables -prennent ici beaucoup d’importance. Ces derniers moments sont si intensément vécus, si teintés de regrets qu’il faut les vivre le plus fortement possible pour que s’y fixe la mémoire, une mémoire des sens : odeur, toucher…, quelque part entre Les fraises sauvages de Bergman et la madeleine de Proust. Il est rare qu’un conte s’attarde autant sur le rapport au fugitif, à la conscience qu’on en a, ose une tonalité aigre-douce. L’auteur nous invite à nous arrêter, à ne pas fuir les moments douloureux, à les vivre pleinement, comme des méditations, nous chuchotant un secret de bien vivre.

Une promenade devient exceptionnelle. Celle du jour a comme acmé la cueillette de mûres, ramassées au prix d’un chemin périlleux à l’allée, plus tranquille au retour. Les difficultés d’accès aux fruits rouges sont-elle une étape philosophique enseignant le prix de moments précieux ? Ou bien est-ce une astuce, de la part de Michau, l’ours, pour mobiliser les forces, l’énergie, et disperser la tristesse qui gagne ?

Le très beau texte de Olivier de Solminihac tout en discrétion, nous accompagne au côté de ses personnages à travers la voix enfantine du petit renard, qui nous conte l’histoire et nous fait partager son questionnement. Que ce passe-t-il, quel est ce moment étrange ? Quel sens donner à la vie, au moment présent ?, se demande-t-il, entre les lignes. Car l’interrogation n’est qu’esquissé, laissant la narration seule la sous-entendre. Avec un vrai sens de la formule, Olivier de Solminihac saisit au vol ce ressenti et cet apprentissage à travers des moments quotidiens. « En regardant le bol dans la main de Michao, je sens quelque chose de noué dans ma poitrine oui dans ma gorge. Et c’est Marguerite qui parle à ma place : Les mures, on dirait des souvenirs de vacances. »

Les peintures de Stéphane Poulin (voir, par exemple, La Boîte Rouge) font une nouvelle fois merveille. Tout en subtilité, il s’attarde sur les visages : yeux ronds interrogateurs du renardeau sur la couverture du livre ; sourire rassurant de sœur aînée de la chevrette, Marguerite ; allure bonhomme de l’adulte ours. Voilà une drôle de famille recomposée qui restera mystérieuse, laissant au jeune lecteur le plaisir de s’identifier et d’inventer les liens qui unissent les trois compères.

Stéphane Poulin joue de plongées, contre-plongées, plan rapprochés, panoramiques, ces techniques héritées du cinéma qui placent nos héros dans un espace plus ou moins resserré, où le peintre les laisse se mouvoir avec un plaisir évident. L’illustrateur inscrit des gestes comme stoppés dans leur élan par une prise de vue photographique, comme il avait pu le faire, déjà pour Le bateau de fortune, du même auteur avec les mêmes personnages. Ici, Michao saute par-dessus une barrière sous l’œil vaguement inquiets des enfants ; Marguerite danse au milieu des prés, éprise de la liberté d’être soi. Douceur d’étendues d’herbes, d’arbres et de nuages ; le fugace, le changeant sourdent de page en page. Esquissés, en mouvements, les instants filent entre les doigts. Sont-ils déjà, comme les mûres « des souvenirs de vacances » ? L’album se referme sur une voiture où chaque objet a fini – un peu mystérieusement – par trouver sa place, et sur cette exclamation : « La route est à nous ! »

La parenthèse nostalgique est refermée, une autre aventure peut commencer !

AD

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).