Pierre Coran / Olivier Desvaux / Adolphe Adam / Nathalie Dessay – Giselle (Didier Jeunesse – Album musical avec CD)

Giselle est un ballet romantique du milieu du XIXe siècle. Son livret a été écrit par Henri de Saint-Georges et Théophile Gautier, et mis en musique par Adolphe Adam. Il a été représenté la première fois en 1841 à l’Opéra de Paris.

Giselle est un ballet romantique du milieu du XIXe siècle. Son livret a été écrit par Henri de Saint-Georges et Théophile Gautier, et mis en musique par Adolphe Adam. Il a été représenté la première fois en 1841 à l’Opéra de Paris.

On est reconnaissant aux éditions Didier jeunesse d’avoir eu la grande idée de mettre cette oeuvre à la portée des enfants. C’est un peu comme si l’oeuvre naissait une deuxième fois. Elle est remise au goût du jour par le choix des artistes qui ont accompagné le projet. Pierre Coran, avec la délicatesse qu’on lui connaît, offre à Giselle une présence renouvelée, féerique et néanmoins incroyablement humaine. Simple paysanne follement éprise de Loys, Giselle croit être aimée en retour. Mais lorsqu’elle apprend le triste secret dont elle est victime, son monde s’écroule.

On écoute la musique joyeuse et légère du CD en même temps qu’on entend le texte de l’histoire, lu par Natalie Dessay. Sa voix est si juste et si expressive qu’avec elle une nouvelle forme de ballet semble tout à coup exister : un ballet qui serait parlé.

On lit le texte, on l’écoute, et en feuilletant l’album, on se dit que le plus prodigieux de cette « re-création » est une création à part entière : les peintures à l’huile d’Olivier Desvaux. Eblouissante approche, éblouissant travail des blancs, d’une pureté émouvante, offrant des visages éclatants de fraîcheur, des raccourcis audacieux, des trouvailles sensuelles. Les rouges sont captivants, les bleus oniriques. On est ici aux antipodes de ce qu’aurait pu peindre un François Roca, avec sa palette aux couleurs essentiellement mêlées de Sienne et d’Ocre jaune. Ici, point de terres, ou si peu. On sait qu’Olivier Desvaux a posé son chevalet dans les loges de l’Opéra Garnier pour y travailler sur le motif. Hélas, les représentations sont montrées en basse définition et non téléchargeables (de quoi avez-vous peur M. Desvaux ?) mais on devine cependant que sa peinture, telle qu’elle est exécutée dans l’album Giselle, n’est pas une peinture simplifiée, caricaturée à l’intention des enfants. C’est la peinture d’un peintre capable de se mettre au service d’une histoire sans sacrifices artistiques. Et ça fait un bien fou à cet art mis à mal aujourd’hui par une quantité effarante de peintres du dimanche ! Il faut saluer profondément et respectueusement les peintres, en particulier quand ils nous font l’honneur d’illustrer des livres.

Gageons que ce magnifique album suscitera des vocations, tant dans le domaine de la danse que dans celui de la peinture – un album qui en plus est publié en même temps qu’aura lieu la très belle exposition « Degas à l’Opéra » au Musée d’Orsay à Paris, du 24 septembre 2019 au 19 janvier 2020. (P.V.)

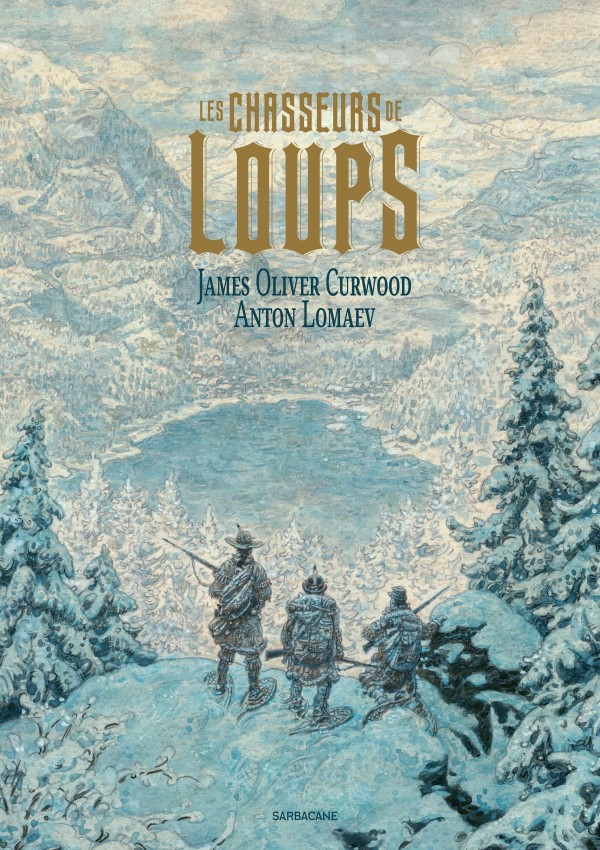

James Oliver Curwood / Anton Lomaev – Les chasseurs de loups (Sarbacane)

Nés d’un mariage entre un Anglais et une Indienne, Wabi et sa soeur Minekati on grandi dans le Grand Nord, le nord canadien. Ils ont été élevés comme des enfants blancs. Mais la rivalité belliqueuse des Woongas, tribu dont le chef n’avait pu épouser la mère de Wabi et Minnetaki, empoisonne leur existence. A l’adolescence, Wabi, part étudier à Detroit et se lie d’amitié avec Roderick, dit « Rod », américain orphelin de père et modestement élevé par sa mère.

Nés d’un mariage entre un Anglais et une Indienne, Wabi et sa soeur Minekati on grandi dans le Grand Nord, le nord canadien. Ils ont été élevés comme des enfants blancs. Mais la rivalité belliqueuse des Woongas, tribu dont le chef n’avait pu épouser la mère de Wabi et Minnetaki, empoisonne leur existence. A l’adolescence, Wabi, part étudier à Detroit et se lie d’amitié avec Roderick, dit « Rod », américain orphelin de père et modestement élevé par sa mère.

Wabi invite son ami à découvrir le Grand Nord. Rod est impressionné par les paysages grandioses et par Minnetaki. Avec Mukoki, l’indien ami et protecteur, ils partent à la chasse aux loups et autres animaux, pour gagner leur vie et essayer de s’enrichir avec la vente des fourrures. Car la fourrure au début de 19ème siècle c’est un peu comme de l’or. De l’or, du vrai or, les trois hommes vont en trouver également. Mais les Woongas les traquent sans répit. Pour leur échapper, les trois hommes devront ruser à l’extrême. Ces aventures se déroulent entre tempêtes de neige et rencontres inopinées, entre affrontements et tentative de survie dans la rudesse du froid et la sauvagerie de la nature.

James Oliver Curwood, l’auteur, a bien connu le Grand Nord dans lequel il a vécu, chassé, et construit parfois ses cabanes en bois. Ce qui surprend à la lecture de ce texte, c’est combien la chasse des animaux n’est plus compatible avec notre état d’esprit actuel. Il faut donc se plonger dans ce récit en se rappelant qu’autrefois la chasse, pour les indiens comme pour les trappeurs, était une question de survie. Ce qui surprend aussi, c’est la qualité d’une écriture au service de l’action, ainsi cette personnification poétique :

« Tournant la tête, il discerna une bonne douzaine d’ombres qui dévoraient la piste sur leurs traces ».

Anton Lomaev, avec son style majestueusement académique, a su rendre hommage au texte à la manière d’un illustrateur d’autrefois. Les images semblent avoir en effet été réalisées à l’époque où commençait à être publié en France le texte de Curwood. Comment trouver plus fidèle imagier ? Des illustrations parfaitement illustratives, c’est à dire ne proposant aucune interprétation personnelle du récAit, n’apportant que ce que le texte apporte – mais offrant à l’oeil un festin de détails et une esthétique classique à l’extrême. On se demande d’ailleurs avec malice quelle aurait été l’approche d’un David Sala, d’un Olivier Tallec.

Les chasseurs de loups est une histoire qui a marqué notre adolescence. La version abrégée proposée ici pour les enfants à partir de 10 ans est une manière très douce d’entrer dans la littérature sans prendre peur. Une manière de se plonger dans le verbe tout en se rassurant par l’image, aussi longtemps que nécessaire. Les jeunes lecteurs se laisseront forcément prendre. Et quand ce livre-là sera lu et relu, d’autres classiques royalement illustrés déjà publiés chez Sarbacane viendront étancher la curiosité dévorante des petits lecteurs. (P.V.)

Delphine Perret – Kaléidoscopages (Le Rouergue)

Une page blanche. Un point : . . Puis deux points : .. . Ajoutez-y une parenthèse, c’est quelqu’un : 😊. Multipliez-les, c’est la foule. Espacez-les, c’est l’espace.

Une page blanche. Un point : . . Puis deux points : .. . Ajoutez-y une parenthèse, c’est quelqu’un : 😊. Multipliez-les, c’est la foule. Espacez-les, c’est l’espace.

Ainsi débute le grand voyage en Kaléidoscopages, proposé par Delphine Perret, aux éditions du Rouergue.

Difficile à résumer en quelques lignes, tant il faut expérimenter cet ouvrage limpide et intense, dense, subtil et ludique, qui voit se succéder des ratures, des traits, des modifications, des télescopages. Et toujours, un mot, ou deux, ou une liste.

Une page (parmi des centaines d’autres) résume admirablement le propos : à droite, ce qui semble être un caillou. A gauche, la liste suivante : rocher, caillou, gravier, pierre, montage, sable, poussière.

Que voyons-nous ? A quelle échelle ? Sous quel angle ? Mieux : sous quel imaginaire.

Dans ce grand marabout-d ’ficelle, la page et l’objet même du livre deviennent un grand jeu d’expérimentation : un V est une vallée, mais retournons le livre, c’est une montagne ! Puis penchons- le à gauche > c’est le bec silencieux d’un oiseau et, hop, >, il devient la bouche de l’oisillon.

Jouant des couleurs, des formes, de l’humour (une liste complète des couleurs d’un tableau en noir et blanc), cet ouvrage magnifique, intelligent et profond semble aussi inépuisable que ce qu’il célèbre avec la force d’un manifeste : le regard, sous toutes ses formes.

Sa relativité, qui enseigne que les choses ne sont que ce que nous en voyons, chacun, et sa puissance créatrice, sans cesse renouvelée et à renouveler.

Rappelez-vous, enfants, parents, que le monde est ce que vous en faites et ce que vous en créez, en le regardant, vous et pas un autre. Observez les choses, faites-les dialoguer, tordez-les, faites un pas de côté. En un mot : libérez-vous.

Cette jolie injonction (puisqu’on ne peut ici résister à un dernier exemple) se retrouve dans une autre double page : à gauche, un carton ouvert, autour duquel on tourne. Vu du haut, c’est une table, à la verticale, un placard. Posé à plat, une voiture, ou une barricade, ou un château ou… à droite, dans le monde des grands, c’est un Coliposte n°21657320.

On sait clairement vers quelle branche Delphine Perret nous invite à pencher. (J.N.S.)

Delphine Perret – C’est un arbre (Le Rouergue)

De branche, il est question aussi dans la version pour plus petits (quoique), de Kaléidoscopages : C’est un arbre, qui reprend une des pages du précédent ouvrage en la déployant calmement sur tout un livre.

De branche, il est question aussi dans la version pour plus petits (quoique), de Kaléidoscopages : C’est un arbre, qui reprend une des pages du précédent ouvrage en la déployant calmement sur tout un livre.

C’est un arbre. Drôle d’affirmation définitive. Ah non, dit la page suivante, « un arbre ? ». De là démarre un voyage ludique et didactique qui va offrir aux plus petits les mêmes sentiments d’altérité que sur Kaléidoscopages : c’est aussi une table, pour le menuisier, un garde-manger pour les oiseaux, mais aussi du bois de chauffage, pour l’homme qui a froid, mais aussi un monde, pour les minuscules insectes.

Que l’on ne se méprenne pas, en considérant celui-ci pour une version allégée un peu commerciale du premier.

Réussir à interroger en si peu de pages des thèmes aussi variés que le regard, la permanence des choses, la relativité du monde, le réel et l’imaginaire, la position du regardeur et ses potentiels, relève de la prouesse.

Mieux, de cette épure se dégage une nouvelle forme de poésie tout aussi touchante, quand elle ose amener les petits sur des rivages presque métaphysiques : au fond, cet arbre n’est-il pas aussi le papier dont est fait le livre qu’ils tiennent dans leurs mains ?

Et, dans une dernière pirouette délicieuse à la Magritte, si cet arbre n’était qu’un dessin, comme le chuchote quelqu’un ?

« Qu’un » dessin ? Juste un dessin, surtout un dessin, comme le petit oiseau qui s’envole au loin. Quelque chose qui ouvre le regard, qui ouvre au monde. Quelque chose pour rêver. (J.N.S.)

Raymond Briggs – Ethel and Ernest (Grasset)

Raymond Briggs – Ethel and Ernest (Grasset)

Raymond Briggs doit sa renommée au classique des classiques de la littérature jeunesse, Sacré Père Noël, qui pourtant, pour être honnête, est loin d’être ce qu’il a fait de meilleur. Surtout, ce serait se méprendre sur la gravité et la profondeur de beaucoup de ses œuvres, notamment de Quand souffle le vent (1982), roman graphique d’anticipation évoquant la vie d’un couple dans ses vieux jours, à l’ère d’une potentielle bombe atomique au XXe siècle, portant les marques du trauma de la dernière guerre et la terreur du danger qui en est né. Premier hommage détourné à ses parents qui imaginaient leur terrible sort si la bombe était tombée sur leurs vieux jours – Quand souffle le vent présageait déjà d’Ethel et Ernest (1998).

Raymond Briggs raconte ici la vie de ses parents qui traversèrent la guerre, vécurent l’arrivée de la télé ou le premier pas de l’Homme sur La Lune. Raymond Briggs capte parfaitement l’idée de ces existences de l’Histoire en marche : la distance que nous posons aujourd’hui vis-à-vis des événements et de nos dirigeants était impossible à l’époque. La confiance naïve en les gouvernements existait encore. Ethel et Ernest ne peuvent concevoir d’abord l’idée d’un Hitler maléfique. Jusqu’à ce que l’inconcevable arrive. Plus que l’ère d’avant les traumatismes, ce tournant essentiel du XXe siècle où le trauma est né, et où la notion de progrès historique est morte.

Ethel et Ernest appartient à cette grande tradition des romans graphiques autobiographiques qui replongent dans le passé de leurs auteurs en le faisant revivre par un univers tout personnel, retranscription du souvenir par le dessin et le texte. Citons pêle-mêle les splendides Blankets de Craig Thompson, Vers La sortie de Joyce Farmer, Sutures de David Small…

Ils peuvent rester chefs-d’œuvre uniques dans la bibliographie de leur auteur (celui-ci s’en tenant même parfois à ce seul ouvrage) et cathartiques, uniques parce que cathartiques, dans lesquels surgit ce besoin libérateur soit d’évoquer un parcours intime complexe, problématique ou traumatique, soit d’offrir un tribut à ses proches, à ses parents ou grands-parents, à ceux qu’on a vus vieillir et dont on manqua la jeunesse. Regarder au travers du dessin le dessein des vies que nous n’avons pas vécues.

Ethel et Ernest rejoint ces œuvres que guide un retour aux racines, plongeant par l’investigation dans ces vies à la fois si proches et si lointaines, comme un acte d’amour entremêlé aux zones d’ombres qu’on aimerait combler, dans un désir d’évoquer régulièrement un héroïsme anonyme, un héroïsme du quotidien, un héroïsme de l’amour, de ceux qui ont survécu à l’Histoire sans y graver leur nom.

Si l’empathie y domine, Briggs n’enjolive toutefois pas les différences. Les aspirations plutôt conservatrices de la mère, tournée vers la morale du passé. Les idées socialistes du père, son espoir de renouveau à la fois politique et technologique. L’auteur y souligne l’écart entre les générations, la beauté candide de ceux qui vivaient avec leur temps et pouvaient difficilement s’adapter aux métamorphoses des mentalités : voyant d’un mauvais œil que leur fils devienne artiste, ils s’inquiètent de ne pas le voir intégrer un métier comme tout le monde, à « l’intérieur d’un bureau ».

Ethel et Ernest multiplie les moments suspendus et les instants furtifs, saisit l’amour inaltérable malgré les différences. Il saisit aussi l’émancipation de l’enfant, son éloignement naturel et inéluctable, son éloignement historique aussi, parce qu’il est né à l’orée des grands changements, des grandes métamorphoses. L’unité de lieu est fondamentale et frappante, comme la métaphore de l’immuable, de l’intangible, quels que soient les événements. Briggs déplace très peu ses personnages casaniers, la maison devenant un lieu d’ancrage affectif, le lieu protecteur de leur affection, qui les voit vivre, vieillir et mourir. Car viendra l’essoufflement de la vieillesse. Le pas se ralentit. Paradoxalement lorsque les gestes faiblissent, Briggs précipite son œuvre. Le temps file à toute vitesse, jusqu’à l’inéluctable, l’amour séparé par la mort. Là, le cœur se noue, nous entraînant à notre tour vers nos propres angoisses.

Esthétiquement, Briggs appartient à la grande tradition classique anglo-saxonne – on pense notamment à la géniale Margot Zemach – avec ses visages pittoresques, ses joues empourprées et ses sourires naïfs, qui pourraient verser dans le comique un peu moqueur, s’il n’était pas si bienveillant. Son dessin est fait de mine graphite et de crayon de couleur. Avec un peu d’aquarelle posée sur le dessin pour donner du caractère aux personnages et de la gouache pour apporter du relief aux décors.

En lisant Ethel et Ernest, on pense au Hope and Glory de John Boorman, dans lequel le cinéaste faisait un voyage dans le temps, au moment où il courait en culottes courtes dans le Londres ravagé par la guerre. Boorman y filmait le désastre à hauteur d’enfant, avec une douceur inaltérable. Le vécu intime comme dédramatisation permanente c’est exactement ce que l’on retrouve chez Briggs, avec cette idée d’adaptation infinie de l’humain aux événements, poussé par l’énergie de vie et le désir d’aimer. (O.R.)

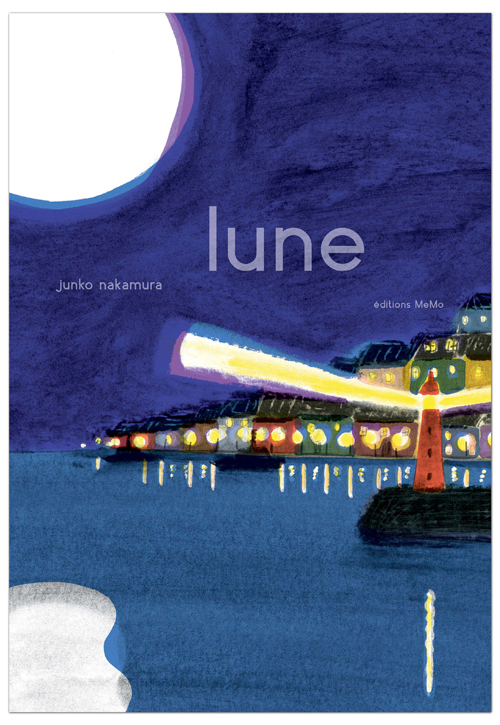

Junko Nakamura – Lune (MeMo)

Le cirque se termine, les lumières s’en vont. Elle doit être là. Qui ? La lune, qui de son sourire bienveillant regarde les spectateurs sortir, éclaire le port comme les moments intimes.

Le cirque se termine, les lumières s’en vont. Elle doit être là. Qui ? La lune, qui de son sourire bienveillant regarde les spectateurs sortir, éclaire le port comme les moments intimes.

C’est un nouveau beau morceau de poésie que nous proposent à travers Lune, de Junko Nakamura, les éditions Memo. Une histoire de peu de mots, illustrée de belles peintures mélangeant gouache et pastel. Les couleurs y vibrent, venant contraster avec l’immobilité de chacune des scènes prise dans le noir ou le bleu profond. Et la lune, qui regarde avec la douceur du sourire du Jean du même nom chez Ungerer.

On pourrait gloser sur le rapport à la nuit, sur sa vision bienveillante d’un moment qui effraye depuis toujours et excite l’imaginaire. Parler du lien entre le regard bienveillant de la lune et celui de la mère, de la transcendance qui s’en dégage. On préférera ici lâcher les armes, et se laisser simplement porter par la poésie de cette belle traversée.

Parce qu’il se dégage de ces quelques pages, de ce minimalisme narratif sans aucun rebondissement, une émotion latente, goutte à goutte et phrase à phrase (c’est un joli ouvrage qui laisse la place au silence) une chaleur puissante, faite de trois fois rien, qui enveloppe le lecteur dans ces instants de paix : un enfant qui lit, une mère qui coud, un bateau qui part au loin.

Dans ce monde comme il va, apaisant, enveloppant, et dont on ressort avec le sentiment d’une douceur infinie, on croit entendre dans le silence les quelques notes d’une variation de Satie, les quelques mesures douces d’une rêverie. (P.V.)

Nanni et Contraire – Pour faire une tarte aux pommes (Albin Michel jeunesse)

Nanni et Contraire – Pour faire une tarte aux pommes (Albin Michel jeunesse)

De temps et de rêverie il est aussi question, dans le magnifique Pour faire une tarte aux pommes de Giacomo Nanni et Bastien Contraire.

Une tarte aux pommes ? Tout le monde connait. Encore un ouvrage vulgarisant ? Une recette simplifiée vendue à vil prix ? Du sucre, de la farine, des pomm..

…sauf que, la première (et dernière phrase), est ainsi énoncée : « Pour faire une tarte aux pommes, il faut un pépin de pomme ».

A l’origine et au recommencement : dans cet éloge du temps, une main reçoit un pépin. C’est un petit garçon. Et pour faire une tarte, il faut planter ce pépin.

De là, le leitmotiv, et la ritournelle. « On attend. », comme un tempo. Dans cette attente, ce temps suspendu, qu’il représente des années pour l’arbre ou quelques dizaines de minutes pour la tarte (car, spoiler, on finira par la faire, cette tarte), il se passe mille choses : l’enfant grandit, son chien aussi, il croise le regard d’une femme, vont-ils s’aimer ? Il se prépare à recevoir ses amis, ils repartent. Il y a du temps, du silence, de la solitude même parfois. Dans cette attente, la vie passe et fourmille.

Le récit parvient même à ouvrir un espace des possibles, avec cette jeune femme croisée qui reviendra déguster la tarte avec un enfant : se sont-ils aimés ou ratés ? Cet enfant est-il le sien ?

Le livre laisse joliment la question en suspens pour se concentrer sur l’essentiel : une fois la tarte dégustée, l’adulte transmet à l’enfant les pépins, qu’il s’empresse d’aller planter. Le livre se finit, se retourne, recommence : et la vie continue. (J.N.S.)

Edward Gorey, une anthologie (Le Tripode)

Edward Gorey, une anthologie (Le Tripode)

Cette nouvelle publication du Tripode rassemble cinq histoires célèbres écrites et dessinées par Edward Gorey, et déjà publiées individuellement par l’éditeur : L’enfant guigne (1961), Les enfants fichus (1963), L’Aile ouest (1963), Total Zoo (1967), Le couple détestable (1977). Avec L’enfant Guigne, Edward Gorey réinterprète à sa manière le célèbre roman pour la jeunesse : « Princesse Sara : aventures d’une petite écolière anglaise », un roman écrit par Frances H. Burnett en 1888. C’est l’histoire d’une petite fille riche qui se retrouve dans la misère quand ses parents décèdent. La fin réinventée par Edward Gorey ne se termine pas bien, contrairement à celle de France H. Burnett. Quand on sait que l’auteur n’eut pas une enfance très heureuse, on est tenté de verser un peu dans la psychanalyse. La mise à distance du tragique de la réalité par un tragique imaginaire – encore plus tragique – a le pouvoir de provoquer chez l’artiste une joie narrative intense, un grand ravissement. C’est par ce canal que ça jubile. Si on préfère éviter cette voie d’interprétation, on peut tout bonnement se rappeler que les gens heureux n’ont pas d’histoires (à écrire). En 1961, le dessin de Monsieur Gorey était déjà riche de détails et de subtilités. Le contraste des personnages, laissés presque blancs dans des décors presque noirs de traits, a un charme sensuel troublant. A lui qui disait avoir une sexualité si végétative qu’il ne pouvait en déterminer l’orientation, on aurait adoré murmurer dans l’intimité de son conduit auditif qu’elle était graphique.

Les enfants fichus est un abécédaire de prénoms. Au début on se dit, ah, le pauvre petit enfant, ce n’est pas drôle de tomber dans les escaliers, on peut se faire très mal… A la lettre D, on commence à avoir des doutes, et puis arrivé à Georges, là, on comprend tout. C’est un abécédaire d’enfants arrivés au bout de leur vie, un abécédaire d’enfants trucidés – on a envie de dire d’enfants « mourus »… C’est en constatant combien le récit (en un alexandrin) de chacune de leur mort est atroce, qu’on commence à rire pour de bon. Chaque enfant, pourrait-on dire, est immortalisé, pris dans la glace d’un alexandrin mortuaire. Mort tranquille, violente ou énigmatique. Comme celle de Fanny, « vidée d’un baiser de sangsue ». C’est un abécédaire inspiré qui a inspiré Tim Burton pour « La triste fin du petit enfant huitre », c’est dire sa puissance. L’humour noir et décalé y est si corrosif qu’il fait du bien. La mort est un coup de théâtre ? Eh bien oui, voilà, c’est dit, et on va s’en rappeler. La mort est même un spectacle puisqu’elle transporte, emporte dans un monde inconnu. Ici, ce qui est réjouissant, c’est l’angoisse de la mort déplacée vers le jeu d’esprit – tout enguirlandé de sophistications graphiques. Les mots font des manières poétiques par-dessus le trou de l’affreux. Le Tripode nous avait fait le cadeau d’un album bilingue dans l’édition initiale – cadeau non renouvelé ici. N’empêche que nous avions pu admirer la prouesse de Ludovic Flamant, passant du 10 pieds anglais à l’alexandrin comme si ça allait de soi, en jouant aussi bien que Gorey avec la langue, comme sur la pointe des pieds sous un voile de résille.

L’Aile ouest est un récit muet. Pas un mot dans le dépliage de la géographie intérieure d’une grande maison. Tout est énigmatique, les personnages, les éléments rencontrés, trois chaussons, une grande pierre sur une table, un penseur, une femme à contre-courant. On dit qu’Edward Gorey aurait réalisé cette série de dessins en hommage aux collages surréalistes de Max Ernst (réalisés à partir de gravures célèbres). Ce serait l’occasion d’en savoir un peu plus sur sa technique. Car des planches originales d’Edward Gorey, on ne parle jamais. Ni de leur taille, ni de la qualité du papier, ni de celle de l’encre. Chine ? Encre à stylo-plume ? Plume ou rotring ? Trait creusant le papier ou trait glissant sur lui ? A4, A3, entre les deux ? Ici, dans cette histoire en particulier, et vu la petitesse du trait et la diversité des motifs employés, le dessin semble avoir été réduit copieusement (vignettes d’environ 11 x 13 cm). En effet, un petit format original ne permet pas de dessiner avec une telle précision de détails. Même quand on s’appelle Anna Boulanger. De plus, on constate que le rendu de l’impression est presque noir, signe que la richesse des motifs s’est vue concentrée radicalement, et que les originaux sont donc dessinés au minimum dans un A4. Publier un jour L’Aile ouest dans sa taille d’origine serait une grande idée.

Total Zoo est un abécédaire animalier. Un abécédaire d’animaux inexistants. Le dessin est peu travaillé, le texte est ramassé, tout est d’un loufoque tiré au maximum de l’élastique, en particulier la poésie qui semble déserter le français. C’est qu’il fallait respirer un grand coup avant de s’attaquer au meilleur du pire !

Le meilleur du pire : Le couple détestable. Histoire écrite et dessinée à partir d’un fait divers. Meurtres d’enfants par un couple de psychopathes. Il a fallu une dizaine d’années à Gorey pour digérer l’événement et se l’approprier. L’horreur est devenue purin d’ortie sous sa plume. Ca pue mais c’est nourrissant. On est pris en sandwich entre les mots et le dessin. On ne sait pas d’où vient la fascination ressentie. Ce qui est singulier, c’est de voir si nettement l’évolution du dessin depuis 1961. Dans Le couple détestable, il y a comme une volonté d’enfouissement des personnages dans les motifs des décors et des vêtements. Il n’y a presque pas de zones très noires ni de zones très blanches. On se retrouve enveloppés comme dans la peinture des nabis, en particulier celle d’Edouard Vuillard. Le sujet engloutit le sujet. Point d’effets, point de soulignements. Tout est traité sur un même plan de valeurs, à l’image des compositions des dessins de Gorey. Des plans de théâtre, point de vue du spectateur face à la scène. C’est somptueux et mystérieux, pudique et raffiné.

Avec Edward Gorey, américain né en 1925, mort en 2000, on est au sommet de ce que devrait être un livre : la singularité du point de vue. Grand lecteur, fou de littérature, le style Gorey est subtil, raffiné de tous côtés. Pratiquement autodidacte pour ce qui est des arts graphiques, il semble avoir compensé par l’ornement là où ses faiblesses l’ont peut-être agacé. Si on se risque à définir l’oeuvre de l’artiste, à mettre des mots sur l’étonnement qu’elle suscite, on pense à fantastique, humour noir, surréalisme. Mais cette terminologie est un peu usée : la nécessité d’un nouveau à inventer s’imposerait. Un mot qui ne serait pas « goreylien », parce que non, ce serait trop facile.

L’anthologie de ces cinq titres au prix d’un seul ou presque, c’est royal. Nous vous saluons bien bas, les éditions du Tripode ! Merci de votre constance à nous faire découvrir des artistes aussi singuliers. (P.V.)

Et aussi …

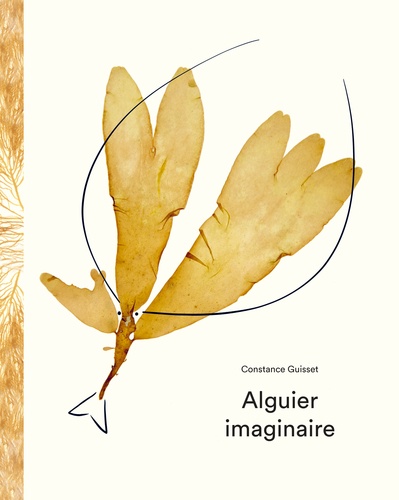

Constance Guisset – Alguier imaginaire (Albin Michel Jeunesse)

C’est un drôle de projet auquel s’est attelée, comme un pas de côté, la designer Constance Guisset.

C’est un drôle de projet auquel s’est attelée, comme un pas de côté, la designer Constance Guisset.

Lors d’une visite VIP au musée des Sciences de Laval, elle tombe sur une collection cachée au public, celle d’un alguier élaboré par un certain Abbé Denuault dans les années 1950.

De la délicatesse des pages, de la fragilité de ces formes, est née l’envie de se les réapproprier et d’en faire une proposition tout à la fois poétique et ludique.

Quelques traits ou points, et l’algue se transforme : un chapeau de fourrure, un rêveur ou la Castafiore, une sorcière chevauchant un balai ou une danseuse étoile, quand une série de trois petites algues ne deviennent pas en deux traits une flatulence et qu’un arbre ne finit pas par sortir de la bouche d’un gourmand.

Homard, caniche et escargot, le livre se vit comme une balade, un jeu léger et un moteur à imaginaire. D’où la triple lecture de l’ouvrage : de belles grandes pages silencieuses, puis quelques explications (mais elles ne sont que celles de l’auteur, et n’excluent pas celles du petit lecteur) et enfin leur nom scientifique. Trois réalités, parmi d’autres.

Le regard finalement, encore et toujours, dans ce test de Rorschach marin. (J.N.S.)

Gilles Baum et Chiara Armellini – Furio (Les éditions des éléphants)

Ca chauffe entre les royaumes : à ma gauche, le roi fait une grimace. A ma droite, son voisin outré n’attend ni une ni deux : il baisse son royal froc pour dévoiler son royal séant. Cette fois, c’est sûr : C’EST LA GUERRE.

Ca chauffe entre les royaumes : à ma gauche, le roi fait une grimace. A ma droite, son voisin outré n’attend ni une ni deux : il baisse son royal froc pour dévoiler son royal séant. Cette fois, c’est sûr : C’EST LA GUERRE.

Tout va alors aller crescendo dans ce monde enfantin de papier collé que nous offrent Gilles Baum (texte) et Chiara Armellini (illustrations) : d’abord les classiques armées, puis les archers, puis, quand saturent les hôpitaux, on finit par envoyer les enfants, ces sales garnements qui s’en fichent royalement (c’est le cas de le dire) et préfèrent jouer.

Grrrr… D’autant que la reine en a marre de ces trucs de mecs mal embouchés, et elle finit par laisser seul le roi en retournant chez sa mère. Mais la colère est infinie, et l’espoir se fait jour chez le lecteur : la guerre va se régler à coup d’art, de tapisseries.

Sauf qu’un homme de pouvoir est un homme de pouvoir : MA TAPISSERIE SERA PLUS BELLE QUE LA TIENNE. On accélère encore et encore, les pages s’animent, le texte s’envenime, vite vite vite jusqu’à. Quoi ? Qu’est-ce ? Du SANG ? Quelle horreur.

A la vue de la première goutte, l’un comme l’autre des rois abdiquent : plus jamais la guerre. Jusqu’à la prochaine grimace et ce couperet qui conclut l’ouvrage, « par habitude ».

C’est un texte salvateur que nous conte Furio, celui, sous couvert de l’humour et du crescendo dans l’absurde, rappelle aux tout jeunes la bêtise crasse de l’engrenage de la violence et de la guerre. Les raisons y sont absurdes, les moyens parfois dérisoires et bien souvent stupides, les finalités dramatiques et cocasses.

En le doublant d’une illustration enfantine et colorée, faite de collages et dessins, l’ouvrage prend une tournure féroce : ici c’est un jeu, et la fiction nous protège, comme lorsque l’on joue aux petits soldats. Mais jusqu’à quand ?

Avec cette unique goutte de sang, le rire se fait grinçant, et sa conclusion, drôle et désespérée, rappelle la ritournelle triste : « Plus jamais ca ».

Espérons alors que les générations à venir entendront le signal, plutôt que l’habitude. (J.N.S.)

Julie Bonnie – Chansons d’amour pour ton bébé (Le label dans la forêt)

Moment de douceur pour finir, avec ces Chansons d’amour pour ton bébé, livre-CD (et spectacle), paru au Label dans la forêt.

Moment de douceur pour finir, avec ces Chansons d’amour pour ton bébé, livre-CD (et spectacle), paru au Label dans la forêt.

Voici l’histoire de cette maman-là/ Et de ce bébé-ci/ Ou l’histoire de ce papa-là/ Et de ce bébé-ci/ C’est aussi l’histoire de toutes les mamans, de tous les papas/ Et de tous les petits.

Belle gageure, que celle à laquelle s’est attelée la musicienne et auteure Julie Bonnie (accompagnée de Stan Grimbert, illustrations de Marine Schneider) : parvenir à mettre en mots et en sons ce tourbillon d’émotions qui emporte les parents à l’arrivée (que dis-je, à l’irruption) d’un tout petit dans leur vie. Le chanter et le réciter, à partager à deux, à trois, en public (une tournée est en cours). Dire, au fond, ce moment où il n’y a pas assez de mots, ou trop.

Ce sont les premiers instants sur Terre, ce tsunami, les premiers bras, la colère comme les douceurs. L’odeur du corps et celui du lait, la main qui enserre le doigt, les visites familiales. Le sommeil qui manque ou qui emporte, la respiration des premières nuits.

C’est le conte de petits riens, la grande traversée de l’inconnu, des inconnus qui se rencontrent à peine, fragiles tous ensemble.

Les beaux récitatifs des différents instants accompagnés de quelques notes se percent de brusques ritournelles :

« Entre le rire et les larmes, dans les émotions funambules, au-dessus du vide boréal, le cœur fragile comme une bulle, le papa, la maman ou l’humain-aimant, ne peut plus détacher ses yeux du petit enfant, ne peut plus se détacher du petit enfant »

Passant du folk à l’électro (Danse danse danse), la berceuse fragile aux airs de Barbara (Do dou delle) ou au rythme jazzy, c’est alors la grande danse des sentiments, les vagues à l’âme (Je comprends rien) comme à l’amour (Salut toi !), au long des huit titres à danser ou à bercer.

Si le projet pouvait être casse-gueule, en versant dans le sirupeux et le condescendant (combien d’ouvrages faussement à hauteur d’enfants ou d’adultes infantilisés), il parvient à éviter chacun des écueils par la plus élégante des manières : en tenant sa naïveté directe à bras le corps, en traitant son sujet avec le plus grand des respects et des sérieux.

Parce que c’est important. Parce qu’il dit l’intime, parce que l’amour, tout simplement. Une odyssée sensible et minuscule, et on ressort de cette écoute fragile avec un débordement de tendresse : une déclaration à fleur de peau douce, pour tous les humains-aimant et tous les enfants-aimés. (J.N.S.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).