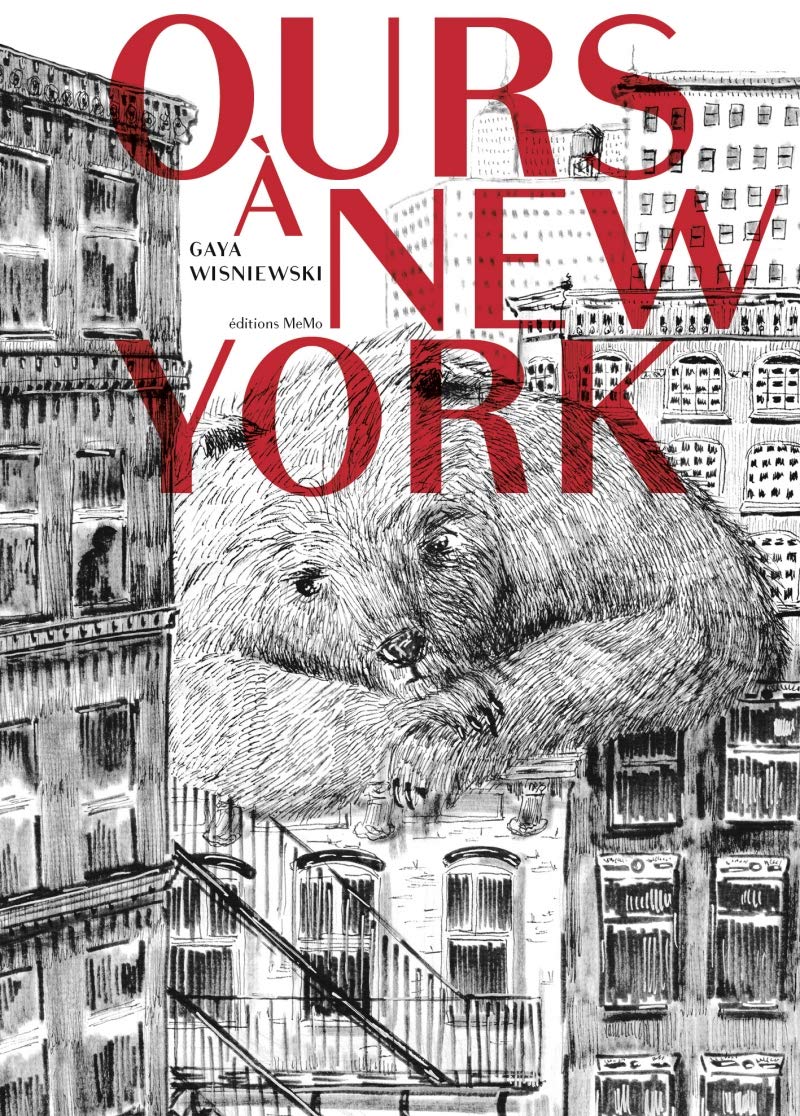

Gaya Wisniewski – Ours à New York (MeMo)

Gaya Wisniewski – Ours à New York (MeMo)

Tiens, se dit-on, Gaya retourne à l’encre comme dans son premier album Mon bison. C’était de l’encre parfois mêlée d’aquarelle, de blanc gouaché, ou d’acrylique, on ne sait pas très bien et c’est parfait ainsi. Ce qui est sûr c’est qu’il y avait surtout du fusain. Ou du pastel noir ?

Ici, aujourd’hui à New York, c’est encre sumi et c’est bien joli. A moins que ce ne soit feutre noir ? Le dessin se déploie sur support grenu, ça vibre, ça rayonne, ça tourbillonne.

Ours est le nounours d’enfance du héros principal, Aleksander. L’ours est mis en scène en tant que conscience. Il a pris la forme d’un objet symbolique, et est représenté en géant, pour être bien vu. Il est là pour tenter de réveiller les rêves d’Aleksander enfant. « Je serai dessinateur ! » disait Aleksander quand il était petit. Manifestement, son désir n’est plus. Et c’est forcément signe, nous dit l’autrice, que le héros n’a pas pris « sa place » dans la vie. Avec son injonction qui ne manque pas de surgir dans les dialogues : « Prends ta place ! » Vision un peu convenue, qui fait contraste avec la beauté du dessin. On aurait adoré savoir pourquoi Aleksander a laissé son désir s’endormir. Quelle aventure cela aurait été ! Mais ce n’est pas grave.

On regarde à nouveau les images, elles nous transportent loin. Les noirs intenses cohabitent avec des gris frottés, des lignes épaisses avec des affleurements d’encre. La lumière dans ces noirs donne une couleur nostalgique à chaque page. Ces dessins très picturaux auraient assez de force pour exister sans texte.

Saluons une fois encore l’éditeur, qui ose proposer du noir et blanc pour la jeunesse, ainsi que ses mille autres audaces qui portent haut l’art du livre. (P.V.)

Lisa Blumen – La vérité sur les fantômes (Le Rouergue)

Lisa Blumen – La vérité sur les fantômes (Le Rouergue)

Ne vous attendez-pas à percer enfin le secret des fantômes ! Vérité proclamée avec grande assurance par le titre ! Le livre poétique et délicieusement absurde de Lisa Blumen pourrait presque décevoir le lecteur avide de fantastique tant son œuvre parle de tout autre chose à travers ces figures de gamins traversant les pages et multipliant les cabrioles avec des draps sur la tête ; et si ce ne sont pas les visages – dissimulés – ce sont les corps qui font des grimaces espiègles en effectuant des figures gymnastiques, levant les bras, écartant les jambes, accroupis, à genoux, prêts pour la prochaine galipette. Il suffit d’être attentif pour s’apercevoir de la supercherie : même un chat laisse entrevoir ses pattes et sa queue qui dépassent de l’étoffe. La répétition de ces formes blanches au fil du livre rappelle par leur impertinence un certain art médiéval un peu paillard, tel qu’on peut le voir dans les ornements d’églises romanes. En témoigne par exemple ce petit « fantôme » baissé, le drap soulevé lui découvrant les fesses. Au-delà de l’humour, se dégage une certaine absurdité mélancolique, comme une façon joyeuse de défier la mort en la désamorçant – ne sommes-nous pas tous de futures ombres ? et de parler de sa nature humaine à travers celle du fantôme.

Pour pousser plus loin ce jeu surréaliste, farfelu, cette fantaisie, Lisa Blumen montre qu’il ne s’agit pas seulement d’enfants mais d’une famille entière qui a adopté ce mode de déguisement comme une tradition de vie, d’humains mimant les spectres. Même la nature semble jouer le jeu : et les montagnes de se vêtir d’un grand tissu immaculé. L’horizon se peuple d’étranges banquises.

In fine, on est bel et bien dans un univers fantastique où les personnages bougent dans les tableaux, où là, quelque part entre le vivant et le drap, entre fantasme et réalité, le livre garde tout son mystère. De ci, de là, Lisa Blumen parsème son livre de références picturales drapées, Magritte ici, un déjeuner sur l’herbe là, ou encore un titanesque « i’m the king of the world » métamorphosés. Les dessins captent le mouvement avec poésie, féérie et humour et ces formes-masques finissent par prendre une dimension presque hypnotique en cette reproduction de formes instantanées en mouvement. Le feutre à alcool est utilisé avec la liberté du peintre. Lisa Blumen construit ses formes, les repasse probablement au crayon de couleur, puis les remplit au gros feutre, tandis qu’elle compose le texte au feutre fin. Le résultat est très pictural et vivant. Les fantômes, leurs « bouh » saisissent au vol les émotions enfantines – et de ce que l’adulte garde de l’enfance – dans toutes leurs variétés : la joie, le chagrin, l’énergie… Et c’est peut-être ici qu’éclate la force symbolique de l’autrice, en cette mise en miroir du fantôme et du vivant comme ne faisant plus qu’un. A ce titre, la plus belle idée reste sans doute celle du boulet et des peines qui nous retiennent, lorsqu’on a le cœur lourd, mais qui contrairement à la légende, ne constitue pas une malédiction. Les chaines des fantômes ne sont pas éternelles. « Il ne faut pas croire que les fantômes vivent tous les jours avec ce fardeau. On peut aussi se sentir très léger ». Les êtres naturels ou surnaturels partageraient-ils la même insoutenable légèreté ? Epousant l’imaginaire avec une excentricité singulière comme un mode d’existence, voilà un livre qui, à l’image de ses personnages, ne cesse de prendre son envol. (O.R.)

Angels Navarro – Regarde ! Regarde ! (Bayard Jeunesse)

Angels Navarro – Regarde ! Regarde ! (Bayard Jeunesse)

Au milieu des années 1950, Vasarely pose les bases de ce qui sera bientôt appelé aux États-Unis, « l’Optical art » (art optique) : des compositions basées sur des formes géométriques propres à créer d’elles-mêmes des effets d’animation. Les tableaux vibrent (particules en mouvement) ou clignotent (parcours d’ondes) à l’infini.

Au début des années 60, Vasarely met au point un autre procédé fondamental de l’art optique : un alphabet fait de formes et de couleurs.

Cet alphabet se décline partout dans l’œuvre de Vasarely. Des cercles et carrés formant des dégradés, aux clairs obscurs géométriques.

A travers la simplicité élémentaire de ce langage, Vasarely anticipe la culture informatisée et mondialisée à venir. Il crée un langage universel. Le succès populaire de son travail est immense. A partir des années 60, ses formes deviennent omniprésentes. On les retrouve abondamment en couverture de magazines, affiches, vitrines, architecture, papier peint, etc. Ces formes sont déclinées à l’infini.

« CE QUE J’APPELLE DE MES VŒUX, C’EST UN ‹ FOLKLORE PLANÉTAIRE › OÙ CHACUN, AU SEIN D’UNE MEME RÈGLE, POURRAIT EXPRIMER SA DIVERSITÉ. »

Si aujourd’hui encore, l’optical art de Vasarely est présent à chaque coin de rue, c’est que l’artiste s’est employé à le diffuser le plus largement possible hors du contexte institutionnel.

L’album Regarde ! Regarde ! reprend tous les principes de Vasarely et de son art optique, en le rendant fascinant et abordable pour tous. Pour cela, Angels Navarro, psychomotricienne, crée 22 illusions optiques « spectaculaires ». Elles sont mises en scène de façon très ludique, permettant par exemple à l’enfant de tourner des roues ou de tirer des languettes, démultipliant ainsi le choix des possibles. Un album qui ne manquera pas de solliciter la curiosité des petits lecteurs. Et de rappeler Vasarely à notre bon souvenir. (P.V.)

Anne Herbauts – Ni l’un ni l’autre – Casterman

Anne Herbauts – Ni l’un ni l’autre – Casterman

Le style d’Anne Herbauts se reconnaît au premier coup d’oeil. Comme un big bang esthétique, tout naît des taches de couleurs d’où émergent les formes, puis les personnages. Au commencement était la tache. Mais la tache est très maitrisée et l’aquarelle joyeuse, avec ses bords conçus au crayon aquarellable, pour réaliser les fondus rouge /jaune. C’est par l’abstraction, l’indistinct, le fragment qu’Anne Herbauts aborde le monde et fait ressentir la réalité. Et comme « Ni l’un ni l’autre » opte pour une perception à hauteur d’enfant – de louveteaux, de .., de lapinou, de poussin – la représentation que donne à voir la dessinatrice n’est jamais globale. Les visages des parents, hors-champ, n’apparaissent jamais, les parents ce ne sont que pieds et jambes, bas de robes, chaussures qu’ils portent et objets qui les entourent. Anne Herbauts poursuit son travail autour du collage de motifs, morceaux de tissu, papier peint, découpant des formes de manière assez lâche, volontairement maladroite : cette imprécision-même en imprime la beauté. Comme souvent, en miroir de son univers graphique, les mots sont si simples, si évasifs, plongés dans un prosaïsme feint jusqu’à l’absurde, qu’ils prolongent le mystère. « Ni l’un ni l’autre » est conçu comme une répétition de remarques opposant la mère et le père qui finit toujours par l’affirmation du petit animal de son altérité, de sa différence. Anne Herbauts s’amuse des idées reçues et des stérotypes en créant de fausses oppositions comme pour mieux parodier les poncifs de genre ou de règles familiales. Le père est drôle, la mère est grande, le père est pressé, la mère partout, le père est efficace, la mère occupée. Anne Herbauts s’échappe de la vision usuelle archétypique pour des propositions plus singulières, une conception plus imaginative, poétique de la vie où une mère serait « aérienne » et un père « rêveur ». Il faut dire que seul le regard enfantin permet de métamorphoser le présent. Eternellement, règneront ces taches indistinctes de peinture à l’eau qui conçoivent le miracle de la création, où les ustensiles les plus anodins – de la chaussure à la cafetière – prennent vie sous nos yeux au même titre que ces fabuleuses petites créatures qui ne ressemblent à aucune autre qu’elles-mêmes et l’affirment très fermement ! (O.R.)

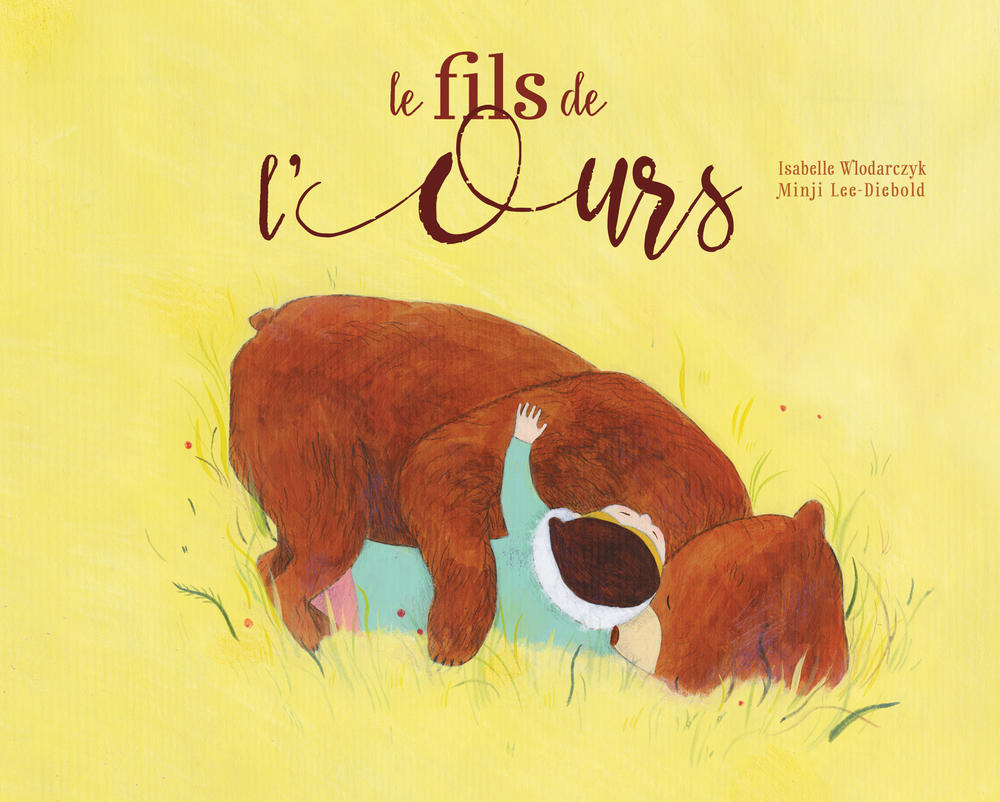

Isabelle Wlodarczyk /Minji Lee-Diebodc – Le fils de L’ours (Editions D’eux)

Isabelle Wlodarczyk /Minji Lee-Diebodc – Le fils de L’ours (Editions D’eux)

L’abandon, la solitude, la sauvagerie universelle, tels sont les thèmes difficiles abordés dans Le fils de L’ours, conte cruel audacieux écrit par Isabelle Wlodarcyck et dessiné par Minzi Lee- Diebold. Azar est jeté dans la vie comme un détritus, devant un orphelinat privé des rêves de l’enfance. Recueilli par un montreur d’ours à 8 ans, qui lui apprend les rudiments du métier, il se voit confier un bel animal au nom de Némo, qu’il dresse et qui sera son unique ami : « même muselé, il souriait ».

Azar et Némo vont parcourir les villes au hasard des chemins, de spectacle en spectacle, jusqu’à ce qu’ils tombent un jour sur une ville qui n’accepte pas les ours et les persécute. « Le fils de l’ours » est à tous points de vue une œuvre d’exception, courageuse dans son parti pris de pousser le conte vers la tragédie, lui refusant la féérie salvatrice et miraculeuse en guise de morale, les règles de la fable ne pouvant plus rien contre les iniquités immuables. Azar et Némo blottis l’un contre l’autre trouvent refuge dans cette chaleur partagée en alliant leurs solitudes. Ils réapprennent à rêver ensemble, mais la toute puissance de la réalité les rejoint toujours, les annihile implacablement. C’est un parti pris osé de proposer une œuvre jeunesse aussi pessimiste, où la fiction de la fable ne vient pas au secours du réel, où aucun deus ex-machina ne vient sauver de la tragédie. Le monde n’est pas beau, le chaos guette, et l’être seul ne trouve la force de survivre qu’en lui-même. Pour dépasser la noirceur, reste une dimension lumineuse des êtres d’exception, de leur résistance silencieuse qui se perpétue dans une vie cachée, de leur beauté, d’une solidarité entre eux. Même si l’amour entre Azar et Némo ne subsiste que dans le souvenir, il emplit le coeur de cette lumière essentielle. Les dessins sont à l’unisson, plongés dans une forme de douceur triste, avec ces deux personnages apparaissant régulièrement dans le fond comme en un cocon. Serrés l’un contre l’autre, ils semblent parfois ne faire qu’un. Lorsqu’ils sont séparés, on ressent plus que jamais dans le graphisme l’hostilité de l’environnement, par le vide laissé autour d’eux. Les couleurs plongent dans les ténèbres au moment où tout bascule et s’assombrit. La gouache est appliquée sur papier vergé, significative d’une ambiance « plombée » avec ses aplats serrés aux blancs grisailleux, des gris à peine colorés. Nous ne sommes pas prêts d’oublier ce garçon et cet ours dont la soif de liberté s’écrit dans un monde qui n’existe pas. (O.R.)

Collectif – Le musée d’archéologie en pop-up (Tourbillon)

Collectif – Le musée d’archéologie en pop-up (Tourbillon)

Voici un album pop-up très singulier. Déjà, il a été réalisé par plusieurs personnes : Richard Jewitt (pour l’ingénierie papier), Mike Love et Beatrice Blue (pour les illustrations) et Claudia Martin pour le texte.

Le livre commence par l’arrivée, au Musée des Civilisations Antiques, d’une grande caisse en bois. Elle contient tout ce qu’il faut pour préparer une exposition : des tas d’objets et des instructions très claires. Le lecteur doit suivre toutes ces indications pour reconstituer lui-même les trésors archéologiques des plus grandes civilisations antiques. Il doit aussi et surtout en organiser l’exposition. En assemblant et pliant les pages cartonnées prédécoupées, l’enfant se documente et s’instruit grâce à la lecture de la marche à suivre. Celle-ci, expliquée pas à pas, est comme un jeu qui mène notamment à la réalisation des pop-up. Les constructions s’avèrent être des créations personnelles, tant l’investissement est fort. Elles donnent à l’enfant l’impression de réaliser une oeuvre d’importance.

A travers cet album riche et original, le lecteur apprend mille choses dans divers domaines. Pour commencer, la nature et l’importance du travail de l’archéologue. Ensuite, l’Histoire et la chronologie des événements. L’histoire et le nom des événements, le nom des peuples, avec leurs situations géographiques et temporelles. Tout est fait dans l’album pour que la mémorisation des connaissances acquises soit solide. Couleurs, graphiques et dessins, tout ce qu’il y a à savoir s’ancre dans les esprits. Y compris l’apprentissage de mots nouveaux propres à chaque civilisations, qui eux font l’objets de petits encadrés colorés dans lesquels les définitions sont déclinées. Mythes, usages, arts, langage, tout est abordé.

Cet album est une surprise inattendue, une merveille d’inventivité. Il fait grand honneur à la créativité des enfants, en même temps qu’à leur immense soif de connaissance. (P.V.)

Michal Skibiński / Ala Bankroft – J’ai vu un magnifique oiseau (Albin Michel)

A l’été 1939, Michał, 8 ans, passe ses vacances à la campagne dans une pension de famille, près de Varsovie. Son institutrice lui a demandé de pratiquer des exercices d’écriture et de rédaction, afin d’améliorer son polonais pour passer dans la classe supérieure à la rentée. La deuxième Guerre Mondiale qui débute va alors s’insinuer progressivement dans son travail, qui a pris la forme d’un récit de son quotidien dans un cahier d’école.

Michal tient son cahier en y écrivant chaque jour des phrases courtes (sujet, verbe, complément). Il a semblé vouloir synthétiser l’événement le plus important de la journée.

Le cahier commence le 15 juillet 1939. Le 1er septembre est écrit : »La guerre a débuté ». Le 9 septembre, le père de Michal, qui est aviateur, est tué. L’enfant n’en fait pas mention. Il écrit seulement : »Les avions n’arrêtent pas de voler ».

L’album reproduit une dernière page datée du 14 septembre 1939 : « Varsovie se défend courageusement. » Mais dans l’extrait du fac-similé reproduit à la fin de l’album, on trouve la toute dernière date, la vraie dernière date de la tenue du journal : 15 septembre 1939 : « Un avion anglais a largué 3 bombes sur l’armée Allemande ». Et puis sont ensuite écrites deux dates côte à côte, sans aucune phrase. Et puis plus rien. Ce silence qui advient est très bouleversant.

La peinture de Ala Bankroft, qui accompagne l’écriture du journal, est d’une beauté éclatante et sans fioritures. Apparemment réalisées sur toile ou papier préparé, les images rendent compte à la fois des événements consignés dans le cahier et de la beauté de la nature. Ces deux champs de perception donnent autant à voir qu’à ressentir les effets de l’étrange atmosphère. Une atmosphère où le monde serait contenu tout entier dans le plus petit détail. La peinture se garde toujours de la moindre anecdote, de la moindre sensiblerie. Une approche tellement mature pour une si jeune artiste graphique (elle n’a pas 25 ans) témoigne de sa finesse de pensée. Eh oui, les bons peintres pensent, ils ne sont pas seulement des « manuels ». Le plus souvent ils sont même des intellectuels. Des intellectuels discrets. Ala Bankroft a suivi ses études d’art et de photographie à l’Ecole des Beaux Arts de Varsovie. Enseignement très bien assimilé : la réalisation des peintures est maîtrisée et personnelle. Les juxtapositions de couleurs dessinent des formes décidées, justes, puissantes. Pas de détails léchés, pas de copié-collé d’après photo, pas d’effets gratuits séducteurs. Rien de tout ça. Ala Bankroft procède par touches de couleurs libres, spontanées, senties, éprouvées. Ses verts cohabitent sobrement avec les roses mêlés d’ocre, les bleus tonitruent, les Terres les calment. Cette jeune peintre et photographe polonaise est un cadeau. Quand une telle peinture se met au service de la littérature jeunesse, on ne peut qu’être profondément reconnaissant. (P.V.)

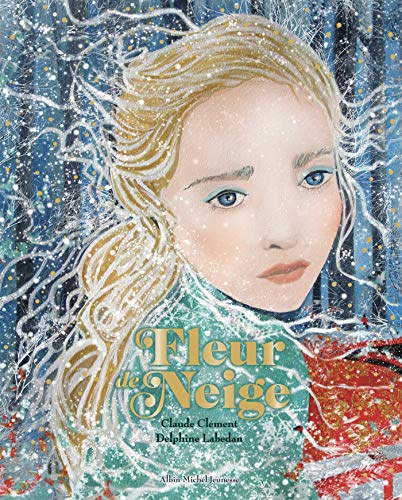

Claude Clément / Delphine Labedan – Fleur de neige (Albin Michel)

Claude Clément / Delphine Labedan – Fleur de neige (Albin Michel)

S’inspirant de la légende russe Snégourotchka et de La Fille de Neig,e opéra de Rimski Korsakov, Fleur de Neige est un ravissant conte qui nous fait voyager dans des contrées imaginaires et enneigées, en proie aux malédictions fantastiques. Le conte, plonge dans la mythologie slave, ses décors d’isbas et de forêt de bouleaux, celles prisées par Bilibine où naquirent Vassilissa-la-très-belle et Baba Yaga. On y croise donc Fleur de Neige, enfin née de Fée Printemps et du Bonhomme hiver, sous le regard jaloux du Soleil amoureux qui déchainera sa colère. Fleur de neige est formée de flocons et de cristaux, et subit donc la malédiction de l’astre sans pitié qui, faute de pouvoir la tuer de ses brûlants rayons, lui interdit l’amour. Il annonce que la jeune fille fondra si son coeur se réchauffe… et disparaîtra. Aussi ses parents la confient-ils à des paysans, convoquant les esprits de la forêt pour la protéger de tout risque de chaleur. Mais un jour ou l’autre, une enfant devient adolescente puis femme. Le temps passe et voit Fille de neige grandir et devenir de plus en plus belle. Elle a beau rester froide, jouer l’insensible, fuir et éconduire ses prétendants, elle risque un peu plus chaque jour d’être exposée aux vertiges des sentiments. La beauté du conte réside en ses différents niveau de lecture, plus encore lorsqu’il s’agit des tourments du coeur, du passage de l’enfance à l’âge adulte, et de tous les paradoxes de la passion qui risque de consumer l’amoureuse. Dans la Snégourotchka d’origine viennent également se greffer tous les ressorts cosmogoniques, la manière dont le fantastique retranscrit le réel, surtout lorsqu’il s’agit de culture populaire. Il restitue le passage d’une saison à une autre et le terrible paradoxe d’une jeune fille magnifique qui apporte le froid, d’un soleil en colère mais dont la puissance assure la fin des rudes hivers. C’est toute la force tragique de l’opéra de Rimski Korsakov. On regrette évidemment que pour s’adapter au jeune public, le conte soit aussi édulcoré, passé à la moulinette du bon sentiment, et perde ainsi de sa force essentielle qui expliquait son titre : le texte originel ne sauvait pas l’héroïne de son destin, disparaissant finalement en un flocon de neige s’envolant dans le ciel. Les nécessités de happy-end pour protéger nos bambins et les envelopper dans du coton demeurent à jamais un mystère. Mélangeant l’aquarelle et le dessin avec intervention du numérique pour les visages, les illustrations de Delphine Labedan s’accordent à la douceur du texte, jolies et surannées, qu’on croit appartenir à une autre époque, ce qui sied à l’univers choisi. Très sages voire un peu timides, elles sont néanmoins dynamisées par la vivacité des couleurs, caractéristiques des costumes folkloriques et des paysages slaves. Avec l’omniprésence des flocons de neige, comme un rideau de brume permanent venant recouvrir l’histoire. Curieusement, les visages embellissent lorsqu’ils sont comme brouillés par des larmes de secrets, presque effacés, et Fleur de Neige fait mouche dans ses plans d’ensemble, ses forêts dans lesquelles errent les âmes solitaires. A l’instar de la narration, une esthétique plus empreinte de mélancolie aurait été bienvenue. Cette sorte de mélancolie mystérieuse, qui, lorsqu’elle demeure imprécise et diaphane, laisse la place au rêve. (O.R.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).