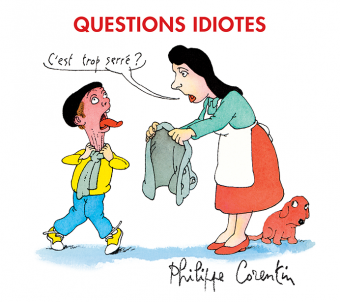

Philippe Corentin – Questions idiotes (École des Loisirs)

Comme chacun le sait, les parents – vous ou nous – sont les spécialistes des questions d’autant plus idiotes qu’ils en connaissent parfaitement les réponses. Dans Questions idiotes, elles sautent aux yeux ! C’est à partir de ce postulat moqueur que Philippe Corentin offrit en 1984 le désopilant petit livre sur le mode « Une phrase, un dessin » : un gamin qui a l’air de s’ébouillanter sous la douche et la mère qui demande si c’est trop chaud… Une petite fille qui approche ses mains toutes noires de l’assiette à qui on demande si elles sont bien lavées. Où encore ce petit garçon tordu en deux devant les toilettes qui s’entend répondre de l’autre côté « c’est pressé ? ». Corentin aime pousser les situations vers l’absurde, et plus elles le sont, plus c’est drôle. Une famille en voiture prête à se garer tombe en plein hold-up et demande « vous en avez pour longtemps ? » tandis qu’on ouvre la porte à un extra-terrestre en lui demandant s’il « vient de loin ? »… Les expressions toutes faites, l’auteur saute à pieds joints dessus, avec en regard une illustration qui joue sur le décalage d’une situation devenue délirante. Demanderait-on à Jeanne D’Arc si elle a chaud ? Le dessin – assez typique des années 80 – et l’humour très bd rappellent les albums de Claude Serre qui moquaient avec un humour noir décapant les stéréotypes sociaux à travers le monde de l’automobile, la médecine, le bricolage, ou la chasse, même si Corentin s’adresse quant à lui à un public jeunesse et compte sur l’autodérision des adultes. De page en page on rigole de plus en plus et l’on se promet d’autant plus de ne pas dire les mêmes bêtises qu’on s’y reconnaît de temps en temps. Il est plaisant de voir Philippe Corentin égratigner avec humour tous les stéréotypes éducatifs qui perdurent, en particulier une certaine vision du conformisme dans les rapports parents/enfants, celle consistant à offrir à chacun les sempiternelles valeurs en accord avec une soumission sociabilisante. Il y a cette sensation que les parents décident de « faire comme ça » parce qu’il en a toujours été ainsi… Mais quand on voit le visage dessiné de ces pauvres enfants, le travail de Corentin nous invite à nous dire qu’il est temps de les respecter et surtout de communiquer avec eux, plutôt que d’entrer indéfiniment et la tête la première dans la mécanique des clichés. (O.R.)

Comme chacun le sait, les parents – vous ou nous – sont les spécialistes des questions d’autant plus idiotes qu’ils en connaissent parfaitement les réponses. Dans Questions idiotes, elles sautent aux yeux ! C’est à partir de ce postulat moqueur que Philippe Corentin offrit en 1984 le désopilant petit livre sur le mode « Une phrase, un dessin » : un gamin qui a l’air de s’ébouillanter sous la douche et la mère qui demande si c’est trop chaud… Une petite fille qui approche ses mains toutes noires de l’assiette à qui on demande si elles sont bien lavées. Où encore ce petit garçon tordu en deux devant les toilettes qui s’entend répondre de l’autre côté « c’est pressé ? ». Corentin aime pousser les situations vers l’absurde, et plus elles le sont, plus c’est drôle. Une famille en voiture prête à se garer tombe en plein hold-up et demande « vous en avez pour longtemps ? » tandis qu’on ouvre la porte à un extra-terrestre en lui demandant s’il « vient de loin ? »… Les expressions toutes faites, l’auteur saute à pieds joints dessus, avec en regard une illustration qui joue sur le décalage d’une situation devenue délirante. Demanderait-on à Jeanne D’Arc si elle a chaud ? Le dessin – assez typique des années 80 – et l’humour très bd rappellent les albums de Claude Serre qui moquaient avec un humour noir décapant les stéréotypes sociaux à travers le monde de l’automobile, la médecine, le bricolage, ou la chasse, même si Corentin s’adresse quant à lui à un public jeunesse et compte sur l’autodérision des adultes. De page en page on rigole de plus en plus et l’on se promet d’autant plus de ne pas dire les mêmes bêtises qu’on s’y reconnaît de temps en temps. Il est plaisant de voir Philippe Corentin égratigner avec humour tous les stéréotypes éducatifs qui perdurent, en particulier une certaine vision du conformisme dans les rapports parents/enfants, celle consistant à offrir à chacun les sempiternelles valeurs en accord avec une soumission sociabilisante. Il y a cette sensation que les parents décident de « faire comme ça » parce qu’il en a toujours été ainsi… Mais quand on voit le visage dessiné de ces pauvres enfants, le travail de Corentin nous invite à nous dire qu’il est temps de les respecter et surtout de communiquer avec eux, plutôt que d’entrer indéfiniment et la tête la première dans la mécanique des clichés. (O.R.)

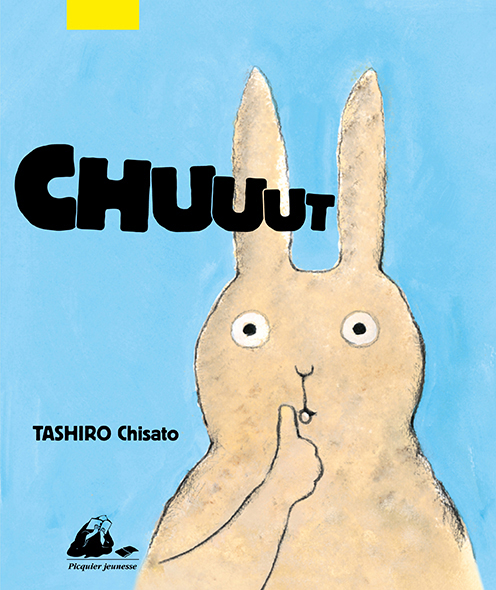

Tashiro Chisato – Chuuut (Picquier Jeunesse)

Dans la catégorie « moins de 3 ans », je vous présente de gentils animaux anthropomorphes et de jolies couleurs pastel.

Dans la catégorie « moins de 3 ans », je vous présente de gentils animaux anthropomorphes et de jolies couleurs pastel.

Et j’ose vous en parler sans craindre votre lassitude ?

D’abord, aucune raison d’en priver les personnes friandes, dont je suis. (C’est trop chou.) De plus, dans cette catégorie, l’album tient le haut du panier.

Je vous révèle sans scrupule le mystère, très relatif de cet album cartonné : avec une simplicité appropriée, Chuuut aborde le thème de la découverte d’un bébé nouveau né. Ainsi que l’apprentissage nécessaire des comportements compatibles avec son arrivée, mais aussi la nécessité du retour au calme après des activités physiques ou avant le sommeil.

L’autrice utilise la répétition d’un message d’un personnage à l’autre, adaptée à la mémoire enfantine, ceci à travers des variations de situation : un premier personnage, un lapin, dit « chut » à un couple d’oiseau qui papote avant de lui murmurer un secret à l’oreille. Ensuite l’un d’eux préviendra un écureuil de cesser de jouer de la trompette par le même « chut », lui transmettant le même secret et ainsi de suite, jusqu’à la découverte de lapineaux endormis.

Le graphisme amène de la douceur cotonneuse, offre de l’apaisement aux lecteurs. Le crayon noir, de type pastel avec son trait grenu provoque un effet de matière moelleux . La peinture n’est pas passée uniformément pour former du relief, des ruptures. Les détails de décor sommaire permettent d’ancrer au sol les personnages, de les situer dans l’espace : quelques brins d’herbes figurés par des tâches vertes disposés sous leurs pattes suffiront pour se concentrer sur les héros de l’histoire.

Ici, comme chez Tabataké Nao ou Suzuki Noritaké, on retrouve l’envie de représenter les animaux sans excès de réalisme ou de « mignonnerie » mais de manière très personnelle : après la grenouille glissante, longiligne et dynamique de La fête à la grenouille, les animaux classiques aux visages si expressifs de Qui l’eût cru, les lapins de Chuuut ont l’air un peu patauds, maladroits mais éveillés et attentionnés les uns avec les autres. Nul doute que l’enfant marchant à peine s’identifiera et les voudra pour compagnons.

Voilà, c’est l’heure de dormir ! Alors, mettez une sourdine, marchez sur la pointe des pieds. Je vous propose de chantonner cette berceuse : « Chut, plus de bruit, c’est la ronde de nuit… » (A.D)

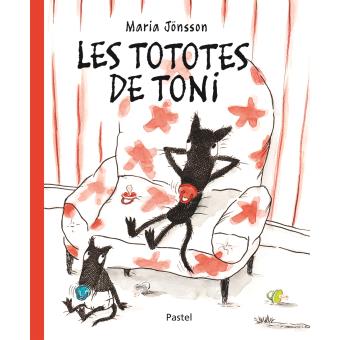

Maria Jönsson – Les tototes de Toni (Pastel)

Aux côtés de Loulou, parmi les autres loups il faudra désormais compter sur Toni, le louveteau insoumis refusant malgré les réprimandes de son père de lâcher sa totote. Comment ne pas fondre et éclater de rire en voyant ce loup croqué en un clin d’œil par le dessin de Maria Jönsson. « Voici Toni » nous informe tout simplement la première page alors que se détache au beau milieu du vide Toni, en noir et blanc ; un détail attire cependant l’attention : la tétine rouge qu’il tient dans sa gueule, en laissant échapper quelques gouttes de bave. On esquisse un grand sourire en le regardant, tellement il a l’air heureux, Toni, le regard écarquillé, les babines joyeuses. Les tototes de Toni a l’air juste drôle et sans surprise et pourtant le décor que l’album installe et les idées qu’il véhicule sont bien plus anticonformistes qu’il n’y paraît. Maria Jönsson nous introduit dans le quotidien d’une famille monoparentale où le papa s’en sort plutôt bien avec Toni et sa petite sœur. Il fait la cuisine et ne quitte jamais son tablier. Un papa à l’allure de maman, pourrait-on dire ? Non, juste une vision un peu plus progressiste de l’éducation, une idée que l’auteur impose toute en simplicité. Ce père n’en a pas moins des idées arrêtées sur l’éducation d’un petit homme et sur l’idée que Toni doit quand même arrêter de sucer sa tétine s’il veut être un « grand loup ». Il découpe la rouge ; Toni retrouve la verte… qui finit dans la cuvette des toilettes. Notre héros qui a plus d’une tétine dans son sac, en a caché quelques autres. Mais lorsque la petite Lina perd à son tour la sienne, le regard de Toni change. Il faut dire qu’aussi jeune qu’il soit, sa sœur Lina en hurlant, en pleurant, lui offre le contraste de son âge, donc la possibilité de se responsabiliser en tant que grand frère… et de lui prêter sa tétine ! Les couleurs monochromes sont privilégiées dans un dessin au crayon dans la tradition de certaines bd noir et blanc stylisées où le dessin s’apparente à une esquisse (décor dessiné en quelques traits, formes indéfinies) On retrouve cette manière un peu chez Sempé, un peu chez Tim Burton, plus encore lorsque Maria Jönsson dispose son personnage au milieu d’une page écrue. Mais les quelques couleurs disséminent l’humour et la fantaisie, que ce soit celles des tétines ou des motifs joyeux de la couette.

Aux côtés de Loulou, parmi les autres loups il faudra désormais compter sur Toni, le louveteau insoumis refusant malgré les réprimandes de son père de lâcher sa totote. Comment ne pas fondre et éclater de rire en voyant ce loup croqué en un clin d’œil par le dessin de Maria Jönsson. « Voici Toni » nous informe tout simplement la première page alors que se détache au beau milieu du vide Toni, en noir et blanc ; un détail attire cependant l’attention : la tétine rouge qu’il tient dans sa gueule, en laissant échapper quelques gouttes de bave. On esquisse un grand sourire en le regardant, tellement il a l’air heureux, Toni, le regard écarquillé, les babines joyeuses. Les tototes de Toni a l’air juste drôle et sans surprise et pourtant le décor que l’album installe et les idées qu’il véhicule sont bien plus anticonformistes qu’il n’y paraît. Maria Jönsson nous introduit dans le quotidien d’une famille monoparentale où le papa s’en sort plutôt bien avec Toni et sa petite sœur. Il fait la cuisine et ne quitte jamais son tablier. Un papa à l’allure de maman, pourrait-on dire ? Non, juste une vision un peu plus progressiste de l’éducation, une idée que l’auteur impose toute en simplicité. Ce père n’en a pas moins des idées arrêtées sur l’éducation d’un petit homme et sur l’idée que Toni doit quand même arrêter de sucer sa tétine s’il veut être un « grand loup ». Il découpe la rouge ; Toni retrouve la verte… qui finit dans la cuvette des toilettes. Notre héros qui a plus d’une tétine dans son sac, en a caché quelques autres. Mais lorsque la petite Lina perd à son tour la sienne, le regard de Toni change. Il faut dire qu’aussi jeune qu’il soit, sa sœur Lina en hurlant, en pleurant, lui offre le contraste de son âge, donc la possibilité de se responsabiliser en tant que grand frère… et de lui prêter sa tétine ! Les couleurs monochromes sont privilégiées dans un dessin au crayon dans la tradition de certaines bd noir et blanc stylisées où le dessin s’apparente à une esquisse (décor dessiné en quelques traits, formes indéfinies) On retrouve cette manière un peu chez Sempé, un peu chez Tim Burton, plus encore lorsque Maria Jönsson dispose son personnage au milieu d’une page écrue. Mais les quelques couleurs disséminent l’humour et la fantaisie, que ce soit celles des tétines ou des motifs joyeux de la couette.

On ne résiste pas à vous faire partager la morale de l’histoire tant elle respire la liberté individuelle, celle de grandir à notre rythme non pas à celui que la norme impose.. « Et les grands loups décident eux-mêmes quand ils arrêtent la totote ». Quel meilleur moyen pour lutter contre l’oppression de la virilité, contre le rose et le bleu ? L’air de rien y toucher Les tototes de Toni incite l’enfant à se rebeller gentiment. De grands mots pour un livre si modeste ? Elle est là la vraie sauvagerie des futurs grands loups. En gardant sa totote tant qu’il le veut, en résistant, il sera sûrement un homme idéal. (O.R.)

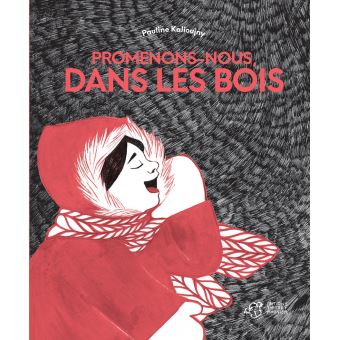

Pauline Kalioujny – Promenons-nous dans les bois (Thierry Magnier)

« Promenons-nous dans les bois tant que le loup n’y est pas » disait la chanson. Oui, mais les temps ont changé et des loups, il n’y en a plus guère. C’est de ce postulat que part, Pauline Kalioujny, déclinant la comptine apparemment de manière inoffensive, mais changeant les réponses du loup, en fuyant ironiquement l’anthropomorphisme du texte d’origine. Fini le pantalon, ou les chaussures : « Je mets mes poils », « je mets mes griffes » lance-t-il, en pleine page, sur de grandes lettres capitales, sur un fond qui prend la texture d’un pelage. Réalisés à la plume et à l’encre de chine sur de grands rouleaux de papier, les dessins ont été rassemblés dans un seul leporello de 5 mètres de long « J’avais envie de sortir un peu de la gravure, pour adopter une technique plus souple, avec encore plus de mouvement pour illustrer cette fameuse comptine, et plus de détails dans les paysages et expressions des personnages » dit Pauline Kalioujny.

« Promenons-nous dans les bois tant que le loup n’y est pas » disait la chanson. Oui, mais les temps ont changé et des loups, il n’y en a plus guère. C’est de ce postulat que part, Pauline Kalioujny, déclinant la comptine apparemment de manière inoffensive, mais changeant les réponses du loup, en fuyant ironiquement l’anthropomorphisme du texte d’origine. Fini le pantalon, ou les chaussures : « Je mets mes poils », « je mets mes griffes » lance-t-il, en pleine page, sur de grandes lettres capitales, sur un fond qui prend la texture d’un pelage. Réalisés à la plume et à l’encre de chine sur de grands rouleaux de papier, les dessins ont été rassemblés dans un seul leporello de 5 mètres de long « J’avais envie de sortir un peu de la gravure, pour adopter une technique plus souple, avec encore plus de mouvement pour illustrer cette fameuse comptine, et plus de détails dans les paysages et expressions des personnages » dit Pauline Kalioujny.

Pauline Kalioujny excelle dans les contrastes, ce rouge qui explose au milieu du gris, ce désir de briser un univers en noir et blanc par l’intervention de la vivacité de ce petit personnage récurrent dans son œuvre de petite fille avec son manteau rouge à capuche, ses moufles blanches et son écharpe, Échappant à l’emprise des adultes, elle tient autant du lutin que de l’héroïne de Perrault.

Pauline Kalioujny aime le trompe-l’œil et les illusions graphiques. Nulle âme qui vive ? Voyons ! Scrutons donc le décor et émerveillons-nous de ces créatures cachées. Se confondant aux arbres, s’y baladent lapins et ours, trolls et lutins. Ce petit chaperon rouge devrait avancer plus profondément dans la forêt, mais la taille des cimes s’amenuise. Plus la frise avance plus chacun est à découvert, visible : le regard se fait inquiet ; des troncs coupés, des branches tronçonnées témoignent de la présence de l’homme, ce nuisible, avec ses bulldozers, ses tronçonneuses. La couleur orange (les casques, les véhicules, les combinaisons) devient symboliquement l’emblème du danger. Les animaux sont terrorisés, tentent de fuir, meurent, et par cela même – comme le montre l’intervention de créatures plus fantastiques – c’est l’imaginaire qui se meurt aussi, celui des contes, celui qui permet de respirer. Pauline K. induit en erreur le lecteur en déroulant négligemment sa frise – que l’on peut également lire comme un livre classique – pour mieux y créer des ruptures et des changements de tons, et transmettre un regard mélancolique, et réflexion coupante sur l’état de la nature et ce qu’en font les hommes. La promenade poétique conduit à un paysage décharné presque nu, où les cimes disparaissent, où le monde du vivant s’obscurcit vers le funèbre, devant ce petit témoin tout rouge, les yeux écarquillés. Pauline Kalioujny a le talent de rester dans le domaine du conte, tout en dotant son livre d’une énergie combative où le rire se fige un peu pour nous enjoindre de regarder la réalité en face. Réveillez-vous. Ceci n’est pas un conte : « La prise de conscience écologique est une notion très importante à faire passer pour moi ».

Ce sont bien les signes de la destruction que dissémine l’illustratrice dans ce livre à la fois drôle et indigné, enjoué mais libérant la colère. L’enfant sautille de moins en moins. Son sourire s’évanouit. Ses yeux s’écarquillent et se troublent. Nous ne vous dévoilerons pas « la morale de cette histoire », mais il est jubilatoire de voir une illustratrice ne pas céder au message démonstratif, lénifiant et moralisateur pour oser aborder de front son sujet, ce détournement de mythe et exposer sa rébellion tout en restant à niveau d’enfant. Artiste engagée, Pauline Kalijouny ne se contente pas de l’être dans son art. Promenons-nous dans les bois a été imprimé sur papier entièrement issus de ressources durablement gérées ou recyclées, ainsi que sur des encres végétales « qui sentent bon ».

Il ne faudra pas oublier de regarder le verso de l’accordéon avec ses pages orangées et ses dessins joyeux dans des ronds blancs : prolongement à l’intrigue où tout renaît. Même si le danger guette, les premiers bourgeons percent sur l’arbre mort. L’héroïne se marre avec les lièvres et replante les boutures. Tout semble être prêt à refleurir, à revivre, pourvu qu’on ne perde pas de vue que l’avenir est entre les mains de tous. Et pour nous, Promenons-nous dans les bois appartient à cet avenir. (O.R.)

Marie-Christine Hendrickx et Emilie Seron – Les bottes de Petit Jo (Pastel)

Qui a ne serait-ce qu’un gramme de sang breton, ne peut qu’être ému par cette entrée en matière maritime : sur une double-page, une délicate peinture représente un ciel couchant au-dessus d’une grève. Une mouette s’y promène et, là-haut sur la dune, se trouve une maison de pêcheur.

Qui a ne serait-ce qu’un gramme de sang breton, ne peut qu’être ému par cette entrée en matière maritime : sur une double-page, une délicate peinture représente un ciel couchant au-dessus d’une grève. Une mouette s’y promène et, là-haut sur la dune, se trouve une maison de pêcheur.

Nous suivrons ensuite l’histoire d’une modeste famille de pêcheurs : sept enfants, deux parents et deux grands-parents. Un modèle familial qui, s’il était courant dans l’immédiate après-guerre, ne l’est plus depuis, sauf peut-être dans certaines catégories de la population. Cette photographie d’un autre temps nous est présentée à travers la réécriture d’une comptine traditionnelle hollandaise. Marie-Christine Hendrickx, une auteure française vivant au Canada, réveille ainsi la voix maternelle qui chantonnait pour elle et ses sœurs.

L’auteure a rajouté un mini mystère à cette chansonnette : mais où sont donc passées les bottes de Petit Jo, en cette nuit d’hiver particulière ? Et pourquoi est-ce important ? La réponse à cette seconde question, non formulée dans le conte, apportera beaucoup de plaisir au lecteur. N’insistez pas, nous n’en dirons rien.

Vu de l’intérieur, l’extérieur est très présent, comme s’il prenait en charge le point de vue de grands-parents fragiles ou de chats frileux. Quand la porte s’entrouvre pour laisser partir les enfants à l’école, apparait un espace de pelouse. Derrière la silhouette sombre d’un chat et les rideaux en dentelle – rare luxe d’aménagement -, on voit la mer. Les éléments de décoration ou d’ameublement soulignent la permanence de l’univers maritime et de l’activité de pêche en particulier, gagne-pain suggéré de cette famille par la représentation d’outils de travail comme ces nacelles ou ce filet d’où, un des garçons – sans doute petit Jo, lui-même ! – retire un bulot. Il paraît ainsi intégré, spontanément et joyeusement, dès son jeune âge, à l’économie familiale de subsistance. Le motif du poisson se décline sous différentes formes : empaillé, encadré ou en papier découpé, accroché à la porte de la chambre des garçons avec leurs noms inscrits dessus.

Jamais montrées directement, les activités extérieures sont perceptibles depuis ce cocon confiné qu’est la maison. Il protège de la nuit qui vient et du froid de cette fin d’année.

Viennent compléter le modeste ameublement : une table, des chaises et même un lit pour sept, chiffre magique depuis la nuit des temps. Comme dans la majorité des contes, dont l’origine est paysanne, la misère est bien là. Mais la féérie en émerge comme source d’évasion. Rappelons-nous l’obligation faite aux parents du petit Poucet de perdre leurs enfants dans la forêt. C’est à ce même conte traditionnel que l’on pense en voyant ces têtes endormies toutes dans le même lit. Il y a bien de la poudre de fée dans l’air.

Le quotidien dépouillé se charge de chaleur humaine, de mouvements de vie, dont on ressent les rires et les fêtes au détour de présents modestes mais gourmands et nombreux.

Pour l’illustratrice belge, Emilie Seron, habituée à la folie généreuse de jardins prolifiques et magiques, la fantaisie, comme dans Le loup de minuit, Le cadeaux secret ou encore Rosalie et l’arbre au rocher, ce parti pris de nudité du décor s’accorde au sujet. Suranné, faussement maladroit, son dessin évoque des représentations naïves traditionnelles : toiles en tissus populaires d’Amérique du sud aux perspectives fantaisistes mais évocatrices, personnages de tabliers folkloriques des Balkans, etc.

Les visages sont peu différenciés, les silhouettes ont une esthétique étrange, arrondie. Les personnages, les objets, sont travaillés sans ombre, comme posés dans l’espace. Pourtant le mélange d’aquarelle et d’Ecoline sur papier absorbant crée par les auréoles une belle profondeur. Dans une gamme chromatique plus ou moins foncée, ce traitement de la couleur permet également beaucoup de luminosité.

On est presque mal à l’aise devant l’austérité du cadre, loin de la joliesse des maisons de poupée peuplées d’animaux de nos plaisirs livresques enfantins. Point, non plus, de saleté, de vêtement déchirés et reprisés à gros points si pittoresques, comme dans des albums du Père Castor tel que : Tricoti Tricota. Juste un dénuement qui rend la relative profusion de cadeaux offerts pour le final, si émouvante.

Cette démarche fait partie de la sensibilité de l’auteure qui rend à la fois hommage à une comptine de son enfance, à sa famille et à un milieu qu’elle côtoie entre autre de par son engagement auprès du mouvement ATD ¼ monde, celui de la grande pauvreté, milieu où elle cherche à initier au plaisir de la lecture, luttant contre l’illettrisme par une sensibilisation précoce.

Ce conte est un retour en arrière aussi bien qu’une évocation de la réalité oubliée d’une partie non-négligeable de la population. Lisez-le en suivant les deux beaux félins de la maisonnée au pelage lisse et noir dans cette minuscule mais touchante quête, celle des bottes d’un petit garçon. (A.D.)

Mona Leu-Leu – Le grenier (Seuil Jeunesse)

Dans Le grenier, il y a deux livres, comme deux réalités, deux dimensions, celle d’un monde tangible et nu – la réalité telle qu’on l’entend – et celle de l’invisible qui invite à scruter l’ombre. Car Le grenier est une ode aux fantômes, non pas ces entités malfaisantes qui viennent vous tirer les pieds la nuit, mais ces résurgences du passé, ces vieux souvenirs immortels, les existences qui se poursuivent dans l’éternité …. au fond de soi. Les esprits dans l’esprit. Mona Leu-Leu nous convie à une promenade dans un vieux grenier familial avec le petit Oscar. Comme à lui, elle nous donne une lampe de poche – à u.v – que nous baladerons le long des pages afin qu’apparaissent les spectres qui s’y cachent, des ombres, des vieux objets. Peu importe qu’ils existent ou qu’ils ne soient que purs fantasmes. Ça c’est l’éveil à l’imaginaire et à la mémoire que célèbre Le grenier, au gré de cet éclairage magique.

Dans Le grenier, il y a deux livres, comme deux réalités, deux dimensions, celle d’un monde tangible et nu – la réalité telle qu’on l’entend – et celle de l’invisible qui invite à scruter l’ombre. Car Le grenier est une ode aux fantômes, non pas ces entités malfaisantes qui viennent vous tirer les pieds la nuit, mais ces résurgences du passé, ces vieux souvenirs immortels, les existences qui se poursuivent dans l’éternité …. au fond de soi. Les esprits dans l’esprit. Mona Leu-Leu nous convie à une promenade dans un vieux grenier familial avec le petit Oscar. Comme à lui, elle nous donne une lampe de poche – à u.v – que nous baladerons le long des pages afin qu’apparaissent les spectres qui s’y cachent, des ombres, des vieux objets. Peu importe qu’ils existent ou qu’ils ne soient que purs fantasmes. Ça c’est l’éveil à l’imaginaire et à la mémoire que célèbre Le grenier, au gré de cet éclairage magique.

Le livre est beau dans ses deux lectures, autant dans la grisaille de ces décors que lorsqu’ils s’éclairent et laissent entrevoir des formes colorées qui émerveillent, ajoutant paradoxalement la vie dans cette pièce oubliée, en sommeil. Mona Leu-Leu utilise une technique différente pour chaque niveau. Elle opte pour la gouache pour son noir et blanc épuré pour le premier niveau, tandis que les illustrations qui apparaissent sous la lumière noire sont faites avec une technique de papier découpé et d’assemblage de couches qui fait transparaître décor, objets et personnages avec une sensation de relief. « Concernant la texture et surtout le procédé d’apparition des images dans le livre, il était très important de travailler avec un papier à ph neutre qui n’est pas u.v réactif. Après avoir hésité avec un papier Fédrigoni, nous avons opté pour un papier Munken pur ».. Mona Leu-Leu a passé des années de recherche pour élaborer sa technique, et fit notamment un gros travail sur les encres invisibles réactives aux uv qui dévoilent leurs vraies couleurs sous la bonne lumière. Alors se présentent à nous des danseuses, un orchestre de musiciens, un vieux sapin de Noël…

Le texte n’est pas la première motivation de Mona Leu-Leu qui fait (parfois trop) dans la simplicité. Oscar avance, Oscar ouvre l’étui de la trompette : ce sont les mots qui se font illustratifs. Le visage du petit garçon, ultra simplifié comme un playmobil – deux yeux, un nez, pas de bouche – s’inspire du dessin alternatif des bd dont Hugleikur Dagsson est un des représentants notoires.

Ça n’est probablement pas une coïncidence si Mona Leu-Leu commence par rendre hommage au célèbre Par une nuit très très sombre de Simon Prescott avec son « dans une ville il y un quartier / dans ce quartier il y a un grenier / dans ce grenier… ». Car il s’agit aussi de dissiper les peurs de l’obscurité, de donner un autre visage à l’idée qu’on se fait des défunts et des ombres. L’enfance étant le plus beau moment pour réinventer le réel et s’en échapper, Le grenier sonne comme un appel à faire de cet âge celui de l’ouverture à l’impalpable, celui où les objets – loin de leur matérialité – ont une âme. Celle à qui ils ont appartenu ? A 24 ans, Mona Leu-Leu dédie cette première œuvre de jeunesse très ambitieuse à son arrière-grand-père trompettiste, soulignant mieux encore l’idée d’hommage à sa propre mémoire familiale. Dans les vieux greniers et les lieux oubliés, la persistance du passé s’offre aux yeux des enfants. Dans ce défilé de formes et de ribambelles on pense aux silhouettes gracieuses d’un Matisse qui se découpent par la force du contraste entre leur couleur et celle du fond. Les formes cherchent à s’évader de la page elle-même, à se libérer. Une fois la lampe allumée, ce sont autant de volutes rosées, de vagues, de tourbillons bleus, d’étincelles qui explosent , dans des expérimentations héritières de l’univers de Norman McLaren. On est hypnotisé par ce voyage dans une farandole de couleurs phosphorescentes qui brillent dans les ténèbres. (O.R.)

Maurizio A. C. Quarello – Le partisan (Les Editions des Eléphants)

Livre hommage et roman graphique sans parole, Le partisan pourrait peut-être paraître incongru au sein de notre rubrique albums jeunesse mais même s’il s’adresse probablement plus à un public adolescent, sa force et sa beauté sont susceptibles de toucher les plus jeunes, pourvu que leur regard soit accompagné. Le partisan prend pour cadre l’Italie fasciste de la fin de la guerre, et relate le passé de résistant du grand-père de l’auteur Maurizio A. C. Quarello. Il ne se contente pas de lui rendre hommage en racontant son histoire, il s’attache à rendre compte du point de vue de tous ceux – ou plutôt toutes celles – qui attendirent la boule au ventre des nouvelles et accompagnèrent leurs compagnons d’armes et de cœur dans la peur qu’ils ne reviennent jamais. Celles qui eurent le courage de cacher les fuyards dans leur cave au péril de leur vie et qui lançaient un regard vers la Lune tandis que leurs maris prenaient le maquis. La force du souvenir intime conduit à l’universel. Pas besoin pour Quarello d’inventer, de scénariser, de créer des péripéties. Tout est déjà là. Des assemblages d’histoires orales à rassembler, de documents, de narrations familiales, de souvenirs à retranscrire. De fantasmes aussi probablement et de regards, d’expressions à réinventer. C’est là que demeure la force de l’écriture. Le dessin est fantastique, tout autant dans la retranscription des émotions évidentes (la peur, la douleur, la joie) que dans la reconstitution du théâtre des événements : villes, maisons, paysages brumeux. L’auteur/illustrateur avec ce livre opère un exorcisme de sa propre histoire, comme s’il était nécessaire pour donner un tribut à ce courage intime, parce qu’un jour la petite histoire à rejoint la Grande et le traumatisme collectif. Avec ses aquarelles mêlées de coups de crayon, Le partisan fait peu de place aux couleurs vives : les souvenirs sont grisâtres, tirent parfois sur le beige ou le sépia des vieilles photos. Il saisit parfaitement ce sentiment d’incertitude, de matin de brouillard dans la forêt ou d’arrivée dans des fermes isolées. Lorsque les saisons passent, la couleur reprend ses droits au fil des chapitres. Mais plus encore, c’est l’espoir qui s’approche parallèlement, et plus l’heure de la libération approche plus le livre semble reprendre ses teintes printanières. Les arbres refleurissent et le cœur aussi. Par ce parti pris étonnant d’histoire sans parole, Quarello opte régulièrement pour les gestes évocateurs qui la remplacent. Cela tient presque parfois du mime ou du cinéma muet : un homme se pince le nez pour signifier une mauvaise odeur, les mains brisent le silence. La barrière du langage s’acclimate alors parfaitement de ce parti pris : le soldat allemand se touche le ventre pour dire qu’il a faim et la femme imite un morceau de pain entre ses paumes.

Livre hommage et roman graphique sans parole, Le partisan pourrait peut-être paraître incongru au sein de notre rubrique albums jeunesse mais même s’il s’adresse probablement plus à un public adolescent, sa force et sa beauté sont susceptibles de toucher les plus jeunes, pourvu que leur regard soit accompagné. Le partisan prend pour cadre l’Italie fasciste de la fin de la guerre, et relate le passé de résistant du grand-père de l’auteur Maurizio A. C. Quarello. Il ne se contente pas de lui rendre hommage en racontant son histoire, il s’attache à rendre compte du point de vue de tous ceux – ou plutôt toutes celles – qui attendirent la boule au ventre des nouvelles et accompagnèrent leurs compagnons d’armes et de cœur dans la peur qu’ils ne reviennent jamais. Celles qui eurent le courage de cacher les fuyards dans leur cave au péril de leur vie et qui lançaient un regard vers la Lune tandis que leurs maris prenaient le maquis. La force du souvenir intime conduit à l’universel. Pas besoin pour Quarello d’inventer, de scénariser, de créer des péripéties. Tout est déjà là. Des assemblages d’histoires orales à rassembler, de documents, de narrations familiales, de souvenirs à retranscrire. De fantasmes aussi probablement et de regards, d’expressions à réinventer. C’est là que demeure la force de l’écriture. Le dessin est fantastique, tout autant dans la retranscription des émotions évidentes (la peur, la douleur, la joie) que dans la reconstitution du théâtre des événements : villes, maisons, paysages brumeux. L’auteur/illustrateur avec ce livre opère un exorcisme de sa propre histoire, comme s’il était nécessaire pour donner un tribut à ce courage intime, parce qu’un jour la petite histoire à rejoint la Grande et le traumatisme collectif. Avec ses aquarelles mêlées de coups de crayon, Le partisan fait peu de place aux couleurs vives : les souvenirs sont grisâtres, tirent parfois sur le beige ou le sépia des vieilles photos. Il saisit parfaitement ce sentiment d’incertitude, de matin de brouillard dans la forêt ou d’arrivée dans des fermes isolées. Lorsque les saisons passent, la couleur reprend ses droits au fil des chapitres. Mais plus encore, c’est l’espoir qui s’approche parallèlement, et plus l’heure de la libération approche plus le livre semble reprendre ses teintes printanières. Les arbres refleurissent et le cœur aussi. Par ce parti pris étonnant d’histoire sans parole, Quarello opte régulièrement pour les gestes évocateurs qui la remplacent. Cela tient presque parfois du mime ou du cinéma muet : un homme se pince le nez pour signifier une mauvaise odeur, les mains brisent le silence. La barrière du langage s’acclimate alors parfaitement de ce parti pris : le soldat allemand se touche le ventre pour dire qu’il a faim et la femme imite un morceau de pain entre ses paumes.

Le partisan brille également par son absence de manichéisme, comme en témoigne l’un des plus beaux chapitres où la femme reçoit deux soldats ennemis et se voit contrainte de leur faire à manger. Passée la terreur, l’angoisse s’évanouit progressivement pour aboutir à un moment apaisé dans lequel les sourires viennent à s’échanger. Une cigarette fumée, un café bu, et chacun se retrouve furtivement sur le seuil d’une humanité commune.

A. C. Quarello n’oublie pas non plus de dessiner au-delà du monde des hommes : les arbres décharnés en hiver qui revivent des mois après, un lapin dans la neige, une chouette qui s’envole dans la nuit. Le cercle naturel suit son cours et continuera après les guerres, jusqu’à la fin des temps. (O.R.)

Chiara Mezzalama et Régis Lejonc – Le jardin du dedans-dehors (Les Éditions des Éléphants)

Aussi enthousiasmant par son projet narratif, qu’esthétiquement abouti et singulier, Le jardin du dedans-dehors est un livre rare.

Aussi enthousiasmant par son projet narratif, qu’esthétiquement abouti et singulier, Le jardin du dedans-dehors est un livre rare.

Chiara Mezzalama évoque, une période charnière dans sa vie de petite fille, sans doute de façon romancée, à travers un épisode symbolique, porteur de son destin d’adulte dans lequel elle inscrira sa vocation de thérapeute et d’écrivaine.

Elle pose, simplement, avec douceur son histoire, ses enjeux, les émotions qui la traversent, son cheminement, alors même qu’elle expose un sujet d’une grande complexité.

La narratrice raconte comment elle a suivi son père diplomate en Iran, avec sa mère et son frère, dans un moment de tension extrême, de guerre : celui de l’arrivée au pouvoir récente de l’ayatollah Romeni, de la crise des otages américains, de la déclaration de guerre de l’Irak.

Les deux enfants se retrouvent donc dans une situation paradoxale qui courra pendant tout le récit : ils ont accès, à l’extérieur, à un magnifique jardin qui n’est pourtant qu’un dehors enfermé, un dedans-dehors, car entouré de murailles. Heureusement. L’extérieur, l’au-delà de cette barrière est terrifiant, menaçant.

Pourtant, c’est ce lieu paradoxal du, jardin qui constituera l’espace d’une rencontre merveilleuse avec l’autre, l’enfant du dehors, celui qui prendra le risque d’entrer, provoquant l’abolition de frontières intérieures.

Un 3ème lieu naîtra, imaginaire celui-là, de leurs jeux de chevaleries, leurs courses-poursuites. Et malgré des incompréhensions, des fractures, l’album se terminera par un très bel échange de dons.

Régis Lejonc, l’illustrateur, choisit de souligner, et de mettre en lien, les différences séquences par des titres rappelant ces barrières mentale : « dedans », « dehors », « dedans-dehors » et inversement. Les codes couleurs soulignent également ces lieux fracturés : milles couleurs chatoyantes pour le jardin clos, le « dedans », merveilleux, plein d’éclats. Le rouge et le noir expriment la terreur de la violence, de la mort, le « dehors » qui s’immisce dans la maison même, par le bruit, la menace de bombardements, par la radio envahissant ce « dedans » qui aimerait être un abri sûr mais devient aussi risqué que le « dehors » le temps d’une alerte.

Rouge et noire est également la rencontre avec ce petit garçon iranien audacieux qui ose escalader la muraille et entrer dans ce jardin. De l’expression de la menace, il passe à celle du courage. La petite offrira en miroir sa capacité d’accueil pour que la rencontre ait lieu.

Le style graphique rappelle les premiers albums pour enfants du début du XXème siècle. La mise en page, le travail de simplification et de contour des formes, d’arrondis, évoque le Saturnin de Benjamin Rabier ; par ses couleurs aussi, un peu sourdes, ternies par le temps, ce qui convient parfaitement à un récit de souvenirs. Les enluminures persanes de la fin du moyen-âge irriguent également les représentations de l’imaginaire qui imprègnent les jeux des enfants.

Saluons vraiment ce cadeau offert à l’enfance : un récit initiatique réel et symbolique à leur portée. (A.D)

Grégoire Solotareff – Trois fantômes (École des Loisirs, collection Loulou et Cie)

Grégoire Solotareff a quand même le don de déclencher le rire avec une facilité désarmante. Quelques gros traits noirs entourent les couleurs vives et unies de ses animaux et le tour est joué : il suffit de cette ribambelle de 3 silhouettes jaunes découpées sur un fond bleu avec de gros yeux ronds interrogatifs pour qu’on soit à la fois attendris et pressés de découvrir quels peuvent donc être ces « trois fantômes » du titre, ces trois valeureux héros (euh, alors non en fait) du dernier livre de sa collection pour tout petits « Loulou et Cie ». Leur rêve : devenir des fantômes. Mais malheureusement dès qu’ils enfilent un drap qui les déguiserait, ce qui émerge avant tout, ce sont 3 paires d’oreilles qui les met à découvert. Pas très crédible pour faire peur ! Ils attendront donc la nuit pour s’y fondre comme de vraies ombres, mais ne réussiront qu’à s’épouvanter les uns les autres. L’intrigue est simplissime : quelques lignes dispersées sur sept pages blanches auxquelles répondent en miroir les dessins. L’utilisation de la palette numérique n’est pas dérangeante, car elle donne un peu une allure de gommettes collées, particulièrement adaptées au très jeune public qui appréciera sans nul doute le jaune pétant. Il suggère les gestes patauds par ces contours (à l’encre de chine) à l’épaisseur irrégulière des personnages, comme faits à la va-vite, ou peut-être parce qu’ils bougeaient tellement que Solotareff n’a pas eu le temps de les saisir. Trois fantômes est un album pour tout petits qui fonctionne parfaitement avec les tout grands, ce qui n’est pas banal. Le style de Solotareff est tellement reconnaissable qu’on le craignait devenu usé. Reste que même s’il ne se renouvelle pas, on s’y sent chez soi. Et l’on constate avec plaisir qu’il est tout à fait capable de s’adresser aux enfants quel que soit leur âge (cf. Dictionnaire de sorcières). Les 3 charmants animaux qui jouent à se faire peur avant d’avoir peur de jouer, sont la parfaite réplique de nos bambins toujours prêts à affronter courageusement les dangers et la nuit sauf quand elle tombe. Le plus frappant est l’évident hommage que rend l’auteur aux 3 compagnons les plus célèbres des albums jeunesse, j’ai nommé les Trois brigands, qui eux-mêmes avaient souvent l’air de spectres dans la nuit, alors qu’ils étaient tout gentils. On reconnaît sans peine dans ces formes, cet agencement du cadre et des ombres découpées sur le bleu de la nuit, les références au graphisme de Ungerer. Trois brigands déguisés en animaux en quelque sorte. Lorsqu’on découvre en chair et en os ce lapin blanc, ce chat orange et ce loup gris, ils semblent porter leur fourrure comme un pyjama. Trois Fantômes s’avère, comme souvent chez Solotareff, aussi vif dans ses mots que dans ses couleurs. On en sort joyeux, avec l’envie d’aller faire les fous dans la nuit. (O.R.)

Grégoire Solotareff a quand même le don de déclencher le rire avec une facilité désarmante. Quelques gros traits noirs entourent les couleurs vives et unies de ses animaux et le tour est joué : il suffit de cette ribambelle de 3 silhouettes jaunes découpées sur un fond bleu avec de gros yeux ronds interrogatifs pour qu’on soit à la fois attendris et pressés de découvrir quels peuvent donc être ces « trois fantômes » du titre, ces trois valeureux héros (euh, alors non en fait) du dernier livre de sa collection pour tout petits « Loulou et Cie ». Leur rêve : devenir des fantômes. Mais malheureusement dès qu’ils enfilent un drap qui les déguiserait, ce qui émerge avant tout, ce sont 3 paires d’oreilles qui les met à découvert. Pas très crédible pour faire peur ! Ils attendront donc la nuit pour s’y fondre comme de vraies ombres, mais ne réussiront qu’à s’épouvanter les uns les autres. L’intrigue est simplissime : quelques lignes dispersées sur sept pages blanches auxquelles répondent en miroir les dessins. L’utilisation de la palette numérique n’est pas dérangeante, car elle donne un peu une allure de gommettes collées, particulièrement adaptées au très jeune public qui appréciera sans nul doute le jaune pétant. Il suggère les gestes patauds par ces contours (à l’encre de chine) à l’épaisseur irrégulière des personnages, comme faits à la va-vite, ou peut-être parce qu’ils bougeaient tellement que Solotareff n’a pas eu le temps de les saisir. Trois fantômes est un album pour tout petits qui fonctionne parfaitement avec les tout grands, ce qui n’est pas banal. Le style de Solotareff est tellement reconnaissable qu’on le craignait devenu usé. Reste que même s’il ne se renouvelle pas, on s’y sent chez soi. Et l’on constate avec plaisir qu’il est tout à fait capable de s’adresser aux enfants quel que soit leur âge (cf. Dictionnaire de sorcières). Les 3 charmants animaux qui jouent à se faire peur avant d’avoir peur de jouer, sont la parfaite réplique de nos bambins toujours prêts à affronter courageusement les dangers et la nuit sauf quand elle tombe. Le plus frappant est l’évident hommage que rend l’auteur aux 3 compagnons les plus célèbres des albums jeunesse, j’ai nommé les Trois brigands, qui eux-mêmes avaient souvent l’air de spectres dans la nuit, alors qu’ils étaient tout gentils. On reconnaît sans peine dans ces formes, cet agencement du cadre et des ombres découpées sur le bleu de la nuit, les références au graphisme de Ungerer. Trois brigands déguisés en animaux en quelque sorte. Lorsqu’on découvre en chair et en os ce lapin blanc, ce chat orange et ce loup gris, ils semblent porter leur fourrure comme un pyjama. Trois Fantômes s’avère, comme souvent chez Solotareff, aussi vif dans ses mots que dans ses couleurs. On en sort joyeux, avec l’envie d’aller faire les fous dans la nuit. (O.R.)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).