Et papa m’appelle, encore

Je n’entends rien même s’il crie fort

Il prononce mon prénom, Berta

Qui en suédois rime avec hjärta : cœurSi je me recroqueville complètement, c’est à

Un oiseau endormi que je ressemble alors

Comme celui en argile que j’ai fait aujourd’hui

Et qui sera mon petit cadeau pour maman

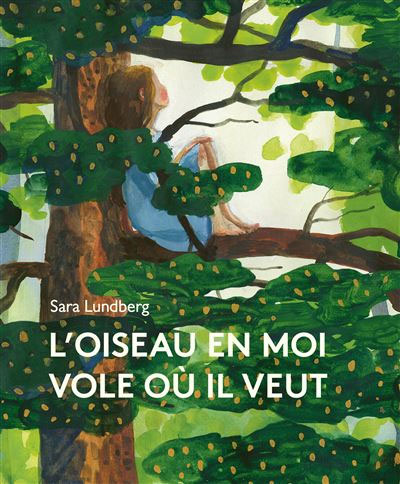

Poétiques, enfantines et rebelles, les premières lignes de L’oiseau en moi vole où il veut dressent instantanément enjeux, thèmes et métaphores d’une bouleversante leçon de libération. Un père étouffant et autoritaire qui impose les règles, garant des conventions sociales, une mère aimante et aimée et une petite fille qui n’accepte pas sa condition et ne rêve que de s’envoler. L’autrice et dessinatrice Sara Lundberg s’inspire des écrits et des peintures de Berta Hansson (1910-1994), l’occasion à la fois de mettre en lumière le travail d’une artiste quelque peu inconnue et de raconter le destin d’une femme, ou comment une petite fille parvint à s’extraire d’un avenir qui paraissait tout tracé, dans la Suède rurale des années 20, bravant les interdits et les usages, pour devenir peintre.

Berta se sent d’emblée prisonnière de la condition qu’on lui impose, celle de garder les vaches avant de tenir une ferme et d’être femme au foyer. Le patriarche lui fait bien comprendre qu’elle ne doit pas rêver à une existence différente de toutes les autres, différente de celle qu’il lui destine – que la société de l’époque lui destine. Il n’est pas le seul d’ailleurs, même le « brave » instituteur lui dit de ne pas faire sa maligne lorsqu’elle refuse de faire rentrer une carotte entre les lignes et veut la dessiner différemment, comme elle la voit. Cette carotte, c’est un peu Berta elle-même, décidée coûte que coûte à exister « comme elle est réellement ».

Berta fuit donc l’ennui et l’autorité dans les arbres, dans les herbes ou dans l’eau. Garder les vaches, c’est pour elle, les observer, les dessiner, entrer en harmonie avec la nature, et faire déjà vivre son art et son excentricité, comme en témoigne l’anticonformisme inné de Berta qui se plait à coller des têtes d’animaux sur des corps de femme. Cette énergie et cette rage intérieure, elles devront bien un jour se matérialiser, exploser, se canaliser …

L’évasion à l’intérieur de soi, dans la rêverie et l’art constituent les moyens de survie cathartiques à un cadre familial particulièrement douloureux. Car la maladie et la mort rôdent à travers la figure de cette mère aimante et compréhensive, presque toujours alitée, atteinte d’une phtisie. Cette mère qui incarne amour et perte sera celle qui incitera le plus Berta à ne pas obéir. Curieusement une phrase semble entremêler ce sentiment de mort et d’art, comme s’il s’agissait de lutter contre l’une avec l’autre, puis de redonner vie aux disparus par la création.

Elle avait de vilaines taches noires sur les poumons. Comme si quelqu’un les avait gribouillés au fusain.

En choisissant la forme du journal intime, Sara Lundberg organise à la fois un travail de mise en abyme et de transmission. Elle réinvente le journal de Berta en s’inspirant de ses écrits et de ses peintures, tout en affirmant son identité artistique, s’inscrivant dans la continuité du travail de Berta. L’approche apparaît comme subtilement féministe car rendant hommage à une artiste presque inconnue – comme le furent de nombreuses autres – tout en poursuivant sa lignée de manière magistrale, comme reprenant symboliquement le flambeau de toutes ces femmes artistes qu’on aurait voulu faire taire.

Les peintures qui accompagnent le texte entrent en totale osmose avec lui. La gouache diluée structure les compositions, met en en place les tonalités. Souvent les détails semblent clore une superposition de couleurs, ils sont comme réalisés dans un autre médium. La liberté du geste pictural fait vibrer la nature. Les découpages et collages accentuent la spontanéité des illustrations, tout en leur donnant leur rythme intime. Et puis, entrecoupée d’une succession dessins avec collages, mettant en perspective l’évolution du travail de Berta, avec un gros plan sur ses mains qui découpent des revues de mode, une carte postale de Michel Ange sur un bureau. La page en quelque sorte d’autres pages, d’autres fragments de papier, superposés.

L’oiseau en moi vole où il veut alterne les moments sombres et lumineux, splendeurs extérieures et naturelles, pas très loin de la vivacité des paysagistes scandinaves. Quand elles adoptent des textures plus sombres dans la maison, certaines planches rappellent Vilhelm Hammershøi qui peignait si bien des intérieurs austères en miroir des mondes intérieurs, observant de dos des « héroïnes » enfermées, dont on ressent la solitude sans même avoir besoin de surprendre leur regard. Mais à la différence du peintre danois, on sent toujours l’échappée au loin.

Il y a tant à dire sur cet album superbe, sur cette figure métaphorique de l’oiseau inscrite dans le titre et qui parcourt le livre. Car L’oiseau en moi vole où il veut est l’histoire d’un envol et d’une réconciliation avec son moi lorsque la vie coïncide enfin avec un idéal et ses aspirations. Tant à dire également sur le féminisme qui en émerge à travers ses multiples portraits de femme, mère, sœur ou narratrice. L’acte symbolique de laisser brûler les petits pois sera décisif pour Berta, elle scellera sa révolte en sabotant la tâche ménagère, qui décidera de son destin. Ainsi Berta brise la malédiction, des femmes soumises, celle qui dit :

Femme au foyer. Maitresse de maison. Voilà ce que l’on doit devenir. Julia, Gunna et moi. Papa le veut ainsi. Les femmes l’ont toujours été et le seront toujours selon lui.

C’est un étau qui ne montre pas son vrai visage et qui continue à se perpétuer de génération en génération, même sous le nom faussé d’indépendance, à l’instar de cette sœur fière d’être partie en ville, mais qui fuit finalement une prison pour une autre en partant étudier à l’école l’enseignement ménager pour « apprendre à tenir un foyer ».

Pourtant jamais le féminisme de Sara Lundberg ne cède au manichéisme et n’enferme les hommes dans des stéréotypes, entre un médecin bienveillant et un père qui n’est que le produit de son monde, de son éducation, de son époque, et finira par ployer face à la pugnacité de sa fille.

Je sens que mon corps va se cabrer, exploser. Je n’ai qu’une envie : détaler, me cacher. Parfois je préfèrerais être un animal.

Au cœur du portrait d’une enfance solitaire et insoumise sommeille une sensualité du dessin qui s’empare du visage, des mains ou du corps. Et ce charnel rejoint toujours les palpitations du monde et de la terre.

____________________________________________________________________

L’o iseau en moi vole où il veut

iseau en moi vole où il veut

de Sara Lundberg

Traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud

Edité par La Partie

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).