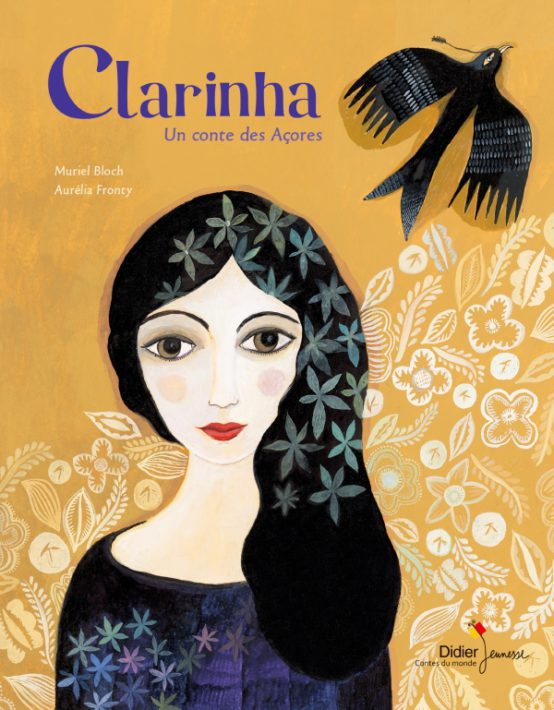

Muriel Bloch / Aurelia Fronty – Clarinha, un conte des Açores (Didier Jeunesse)

Préfères-tu souffrir au temps de ta jeunesse ou au temps de ta vieillesse ?

Clarinha, l’héroïne éponyme de ce conte des Açores raconté par Muriel Bloch voit du jour au lendemain sa jeune vie bouleversée par l’arrivée d’un oiseau de mauvaise augure, lui proposant de lui faire connaître les affres de l’existence dès maintenant où plus tard, avant de l’entrainer dans ses serres vers une île, loin de chez elle, mais là où vit la famille de Martim, à qui elle est promise. Etape par étape, elle va donc connaître des épreuves qui ne prendront terme que quand Martim la reconnaîtra et l’épousera – donc viendra la libérer. De fait, contrairement à ce que suggère le dossier de presse, il est difficile de qualifier Clarinha de féministe tant il constitue un conte des plus traditionnels, voire traditionaliste, évoquant le destin d’une femme soumise au déterminisme de sa condition. Quand l’oiseau lui propose ce dilemme, comme une sentence, elle questionne d’emblée sa mère qui lui répond « Il vaut mieux découvrir la dureté de la vie quand on est jeune, ma fille… Tu auras tout le temps de mettre à profit cette expérience en vieillissant ». Beau questionnement sur l’expérience et la souffrance qui forgent l’identité. Ainsi, tel un passage obligé, un commandement, la souffrance est le lot de chacun, le fardeau à porter, transmis de génération en génération et l’on peut imaginer qu’elle aussi fut transportée jeune fille par cet oiseau géant. Errant seule sur l’île à travers les rues, Clarinha tente de subvenir à ses besoins : sérieuse, studieuse, travailleuse, elle est engagée par plusieurs commerçants. Mais pour à chaque porte ou une fenêtre laissée entrouverte par mégarde l’oiseau parvient toujours à pénétrer dans les lieux et à les dévaster, ramenant Clarinha toujours au point de départ, à la détresse et à la privation. A la boulangerie ou à l’épicerie, elle sera mise dehors, traitée d’incapable ou de « maudite étrangère ». Avec l’oiseau comme allégorie du malheur qui s’acharne sur la belle, Clarinha constitue un sacré témoignage de la culture populaire pour évoquer la condition des plus humbles et le stoïcisme face au besoin, à la pauvreté, à la nécessité de survivre. Autre élément particulièrement intéressant, Clarinha évolue dans une société qui offre à la femme un droit à la liberté très limité. Traitée comme une inférieure, un peu mieux considérée lorsqu’elle se déguise en garçon, elle ne devra la garantie d’un horizon meilleur qu’à l’arrivée du soupirant sauveur qui se mariera avec elle et sera là pour la protéger. On a connu vision plus progressiste, mais Clarinha est justement à ce titre, un bel avatar du Conte racontant le réel par le biais du fantastique et de la métaphore. Les illustrations d’Aurelia Fronty, comme d’habitude font merveille, faisant s’envoler son héroïne vers d’autres cieux, comme chez Chagall. Des les premières pages, c’est l’invitation au voyage, vers un monde mythifié, un monde qui se mue d’emblée en transport onirique chatoyant. On admire la stylisation naïve de ses personnages, déréalisés, avec leurs yeux disproportionnés traversant leurs profils. Avec un goût prononcé pour les inspirations méditerranéennes, les arabesques et les ornements, le dessin se laisse envahir par les motifs floraux, souvent dans une blancheur appliquée sur les fonds unis bleus, rouges, sable ou dans les chevelures. Tout en peaufinant son univers de gouache si particulier, elle retrouve l’esprit des dessins d’enfants, mettant à mal la perspective réaliste, avec ses pieds qui touchent des sols en damier, cette disproportion des personnages disposés dans l’espace, laissant ainsi une sensation très aérienne. L’héroïne imaginaire est peut être victorieuse, mais la morale stigmatise une place éternellement subalterne soumise aux lois du patriarcat. Et curieusement, au-delà de sa douceur, c’est une infinie tristesse qui emplit le visage de son héroïne, comme si derrière la morale et la fin positive passait la vérité cryptée, troquant le féérique contre le mélancolique.

Clarinha, l’héroïne éponyme de ce conte des Açores raconté par Muriel Bloch voit du jour au lendemain sa jeune vie bouleversée par l’arrivée d’un oiseau de mauvaise augure, lui proposant de lui faire connaître les affres de l’existence dès maintenant où plus tard, avant de l’entrainer dans ses serres vers une île, loin de chez elle, mais là où vit la famille de Martim, à qui elle est promise. Etape par étape, elle va donc connaître des épreuves qui ne prendront terme que quand Martim la reconnaîtra et l’épousera – donc viendra la libérer. De fait, contrairement à ce que suggère le dossier de presse, il est difficile de qualifier Clarinha de féministe tant il constitue un conte des plus traditionnels, voire traditionaliste, évoquant le destin d’une femme soumise au déterminisme de sa condition. Quand l’oiseau lui propose ce dilemme, comme une sentence, elle questionne d’emblée sa mère qui lui répond « Il vaut mieux découvrir la dureté de la vie quand on est jeune, ma fille… Tu auras tout le temps de mettre à profit cette expérience en vieillissant ». Beau questionnement sur l’expérience et la souffrance qui forgent l’identité. Ainsi, tel un passage obligé, un commandement, la souffrance est le lot de chacun, le fardeau à porter, transmis de génération en génération et l’on peut imaginer qu’elle aussi fut transportée jeune fille par cet oiseau géant. Errant seule sur l’île à travers les rues, Clarinha tente de subvenir à ses besoins : sérieuse, studieuse, travailleuse, elle est engagée par plusieurs commerçants. Mais pour à chaque porte ou une fenêtre laissée entrouverte par mégarde l’oiseau parvient toujours à pénétrer dans les lieux et à les dévaster, ramenant Clarinha toujours au point de départ, à la détresse et à la privation. A la boulangerie ou à l’épicerie, elle sera mise dehors, traitée d’incapable ou de « maudite étrangère ». Avec l’oiseau comme allégorie du malheur qui s’acharne sur la belle, Clarinha constitue un sacré témoignage de la culture populaire pour évoquer la condition des plus humbles et le stoïcisme face au besoin, à la pauvreté, à la nécessité de survivre. Autre élément particulièrement intéressant, Clarinha évolue dans une société qui offre à la femme un droit à la liberté très limité. Traitée comme une inférieure, un peu mieux considérée lorsqu’elle se déguise en garçon, elle ne devra la garantie d’un horizon meilleur qu’à l’arrivée du soupirant sauveur qui se mariera avec elle et sera là pour la protéger. On a connu vision plus progressiste, mais Clarinha est justement à ce titre, un bel avatar du Conte racontant le réel par le biais du fantastique et de la métaphore. Les illustrations d’Aurelia Fronty, comme d’habitude font merveille, faisant s’envoler son héroïne vers d’autres cieux, comme chez Chagall. Des les premières pages, c’est l’invitation au voyage, vers un monde mythifié, un monde qui se mue d’emblée en transport onirique chatoyant. On admire la stylisation naïve de ses personnages, déréalisés, avec leurs yeux disproportionnés traversant leurs profils. Avec un goût prononcé pour les inspirations méditerranéennes, les arabesques et les ornements, le dessin se laisse envahir par les motifs floraux, souvent dans une blancheur appliquée sur les fonds unis bleus, rouges, sable ou dans les chevelures. Tout en peaufinant son univers de gouache si particulier, elle retrouve l’esprit des dessins d’enfants, mettant à mal la perspective réaliste, avec ses pieds qui touchent des sols en damier, cette disproportion des personnages disposés dans l’espace, laissant ainsi une sensation très aérienne. L’héroïne imaginaire est peut être victorieuse, mais la morale stigmatise une place éternellement subalterne soumise aux lois du patriarcat. Et curieusement, au-delà de sa douceur, c’est une infinie tristesse qui emplit le visage de son héroïne, comme si derrière la morale et la fin positive passait la vérité cryptée, troquant le féérique contre le mélancolique.

O.R.

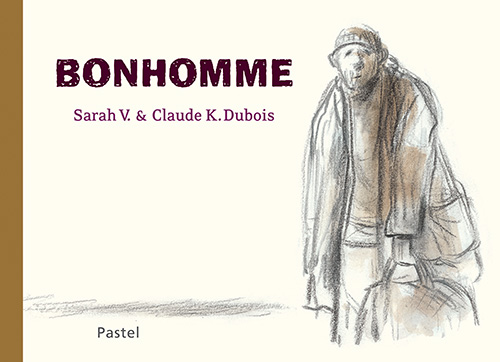

Sarah V. / Claude K. Dubois – Bonhomme (Pastel)

Bonhomme fait le pari difficile d’éveiller l’enfant au refus de l’indifférence qui mine notre quotidien, de lui ouvrir les yeux sur les injustices du réel tout en continuant à le séduire par l’esthétique et le plaisir de l’histoire. On sait combien la pédagogie lénifiante et la démonstration lourde guettent ce type de projet qui rate régulièrement ses objectifs. Pourtant, ce petit livre poignant réussit à faire passer le message avec subtilité et grâce. Bonhomme évoque donc la rencontre de deux mondes, de deux quotidiens, celui d’un SDF et d’une petite fille qui tous les jours à l’école voit cet homme abandonné de tous, et commence à y prêter attention, à prendre conscience de la réalité du monde, de la pauvreté de l’intolérance. En regardant de plus près la dédicace de Sarah V., on devine qu’elle a participé sans doute à de nombreuses soirées solidaires pour aider les sans-abris. Le texte de Bonhomme plus que jamais d’actualité, est donc celui d’une créatrice « concernée ».

Bonhomme fait le pari difficile d’éveiller l’enfant au refus de l’indifférence qui mine notre quotidien, de lui ouvrir les yeux sur les injustices du réel tout en continuant à le séduire par l’esthétique et le plaisir de l’histoire. On sait combien la pédagogie lénifiante et la démonstration lourde guettent ce type de projet qui rate régulièrement ses objectifs. Pourtant, ce petit livre poignant réussit à faire passer le message avec subtilité et grâce. Bonhomme évoque donc la rencontre de deux mondes, de deux quotidiens, celui d’un SDF et d’une petite fille qui tous les jours à l’école voit cet homme abandonné de tous, et commence à y prêter attention, à prendre conscience de la réalité du monde, de la pauvreté de l’intolérance. En regardant de plus près la dédicace de Sarah V., on devine qu’elle a participé sans doute à de nombreuses soirées solidaires pour aider les sans-abris. Le texte de Bonhomme plus que jamais d’actualité, est donc celui d’une créatrice « concernée ».

A l’instar d’un texte entièrement adapté au(x) lecteur(s), à la fois enfantin et lucide, le dessin de Claude K. Dubois est d’une délicatesse rare. Avant que les aires de jeux ne se peuplent d’enfants joyeux, la ville s’éveille, toute endormie. Puis apparaît dans le flou un corps étendu sous une couverture. En coupant les corps à mi-hauteur, donc en dessinant à hauteur de petite fille, Claude V. Dubois dessine à hauteur de l’homme allongé, celui qui ne voit que les jambes des passants, les mains tenant les parapluies, l’indifférence à portée de main. Par ce choix de perception, elle donne alors l’occasion à ces deux âmes de se rencontrer. L’art de l’esquisse cher à l’illustratrice ajoute la beauté mystérieuse de l’inachevé à ses personnages, préférant laissant deviner les expressions, les suggérer que les préciser. La tristesse, la joie, la solitude, le visage d’une petite fille mal réveillée y prennent une essence toute particulière, pleine d’authenticité.

Le trait au fusain donne à l’ensemble une atmosphère pluvieuse, grisâtre, pleine de tristesse et de spleen. Par ce jeu sur le flou, le non défini, le brumeux on en vient à ressentir le froid, l’humidité, le mal être de cet homme vidé à qui la vie n’a apporté que du rejet. S’alternent des pages muettes ou les dessins disent tout et d’autres où les phrases évoquent la dureté du réel : un clochard qui indispose dans le bus par son odeur, qui a froid et de jour en jour, ne sait plus qui il est : « La couverture est trempée. La nuit a été glaciale. Bonhomme a froid. Il aimerait tant un café ». Bonhomme alterne les plans d’ensemble et l’intimité des visages, l’humanité du regard. C’est une histoire de ville, de ces grandes villes qui s’élèvent si haut dans leur air pollué qu’elle rend les hommes tout petits. Le train-train quotidien y est traduit avec acuité, dans sa tonalité à la fois poétique et réelle : répétitif mais ouvert à l’inattendu. Oui, la douceur guette, et l’arrivée de cette petite fille, de son regard, de ses nounours, de son morceau de gâteau apportent progressivement de la lumière à un univers qui n’aurait pu être que désenchantement, symptomatique de la détresse de notre ère moderne. Même si Bonhomme n’est pas sorti de la pauvreté, se profilent les traces d’un espoir de reconnaissance, de renaissance peut-être. Juste parce qu’une petite fille l’aura enfin regardé. Juste parce qu’il aura été regardé. Il peut donc enfin exister. Avoir un nom.

O.R.

Hege Siri / Mari Kanstad Johnsen – Le Tunnel (Albin Michel)

Elle, n’a du lièvre que son pelage, lui éclate de toute sa blancheur dans l’obscurité : ce couple de lapins creusent un tunnel pour trouver la sortie qui leur permettra de passer de l’autre côté de cette route menaçante qui a vu déjà mourir le chat, l’écureuil, ou le renard … Le Tunnel est un album jeunesse métaphysique dans lesquels les mots simples, la brièveté des phrases d’Hege Siri résonnent en osmose avec le graphisme épuré de Mari Kanstad Johnsen. Incarnations de l’innocence et de la beauté, tels des héros d’une pièce de Becket ces êtres organisent leur vie autour de ce trou noir dans lequel on avance sans fin. Dino Buzzati figurait le but impossible à atteindre par cette invasion de tartares qui n’arrive pas. Eux, chaque jour redescendent au tunnel pour espérer un jour trouver la sortie. Ici, l’existence est faite de fuite et de peur. Certes l’œuvre du duo Hege Siri /Mari Kanstad Johnsen pourra effrayer par la noirceur qu’elle dégage, mais à l’instar d’une œuvre comme Watership Down de Richard Adams ou d’un Pompoko d’Isao Takahata, elle renvoie au visage les ravages de l’homme – et de sa création suprême, la ville – sur l’écosystème, la manière dont il a détruit l’équilibre naturel et semé l’épouvante au sein du règne animal. Le monde vu à travers ces yeux sauvages est celui du danger et de la mort qui guettent. L’étonnante mélancolie du Tunnel n’en demeure pas moins typiquement scandinave, métamorphosée poétiquement par la contemplation et le stoïcisme. De fait, il constitue également une magnifique histoire d’amour celle d’un couple uni, vivant l’un pour l’autre, tendrement attristés, se faisant mutuellement la toilette, se ressentant dans toute la chaleur de leurs corps. Lorsque comme détaché du reste du paragraphe retentit la phrase « lls s’aiment. » elle est bouleversante.

Elle, n’a du lièvre que son pelage, lui éclate de toute sa blancheur dans l’obscurité : ce couple de lapins creusent un tunnel pour trouver la sortie qui leur permettra de passer de l’autre côté de cette route menaçante qui a vu déjà mourir le chat, l’écureuil, ou le renard … Le Tunnel est un album jeunesse métaphysique dans lesquels les mots simples, la brièveté des phrases d’Hege Siri résonnent en osmose avec le graphisme épuré de Mari Kanstad Johnsen. Incarnations de l’innocence et de la beauté, tels des héros d’une pièce de Becket ces êtres organisent leur vie autour de ce trou noir dans lequel on avance sans fin. Dino Buzzati figurait le but impossible à atteindre par cette invasion de tartares qui n’arrive pas. Eux, chaque jour redescendent au tunnel pour espérer un jour trouver la sortie. Ici, l’existence est faite de fuite et de peur. Certes l’œuvre du duo Hege Siri /Mari Kanstad Johnsen pourra effrayer par la noirceur qu’elle dégage, mais à l’instar d’une œuvre comme Watership Down de Richard Adams ou d’un Pompoko d’Isao Takahata, elle renvoie au visage les ravages de l’homme – et de sa création suprême, la ville – sur l’écosystème, la manière dont il a détruit l’équilibre naturel et semé l’épouvante au sein du règne animal. Le monde vu à travers ces yeux sauvages est celui du danger et de la mort qui guettent. L’étonnante mélancolie du Tunnel n’en demeure pas moins typiquement scandinave, métamorphosée poétiquement par la contemplation et le stoïcisme. De fait, il constitue également une magnifique histoire d’amour celle d’un couple uni, vivant l’un pour l’autre, tendrement attristés, se faisant mutuellement la toilette, se ressentant dans toute la chaleur de leurs corps. Lorsque comme détaché du reste du paragraphe retentit la phrase « lls s’aiment. » elle est bouleversante.

A l’opposé de son décor claustrophobe, Le Tunnel est incroyablement ouvert ; il laisse une belle place au non dit, à l’interrogation, à la zone d’ombre, à l’instar de ces deux âmes avançant à tâtons. Terrassants de beauté, les dessins poussent vers la simplicité des formes. Avec une prédominance osée du noir, ce grand espace envahit les pages, obscurité du tunnel dans lequel émergent quelques formes le regard s’accoutumant aux ténèbres. Les couleurs très unies sont là, comme des plages découpées sur lesquelles se détachent les protagonistes. Lorsque l’image se divise horizontalement en deux, la lumière vive du monde des hommes (jaune, orangée) est presque aveuglante comparée à la nuit dans laquelle évolue ce petit couple. Au dessus de la tête de ces petits lapins, le danger : un chien passe avec son maître ou les roues des voitures font un vacarme insensé. L’autoroute écrasante et abstraite apparaît brusquement comme un gouffre flouté, avec en arrière plan ces deux créatures minuscules. Des moments d’apaisement laissent s’échapper un vert salvateur, celle de l’herbe reposante et protectrice. D’autres viennent suggérer le souffle de vie qui les maintient debout, élancés vers les arbres dans les tonalités du crépuscule.

Au-delà de cette simple histoire de lapins, de toute évidence, Le Tunnel traduit l’angoisse existentielle dans son acception la plus large, d’une vie comme un long tunnel à creuser dont on ne voit pas le bout, mais avec cette énergie essentielle qui fait poursuivre et ses moments intenses, ses fulgurances, et surtout, ce fluide d’espoir qu’est l’amour.

O.R.

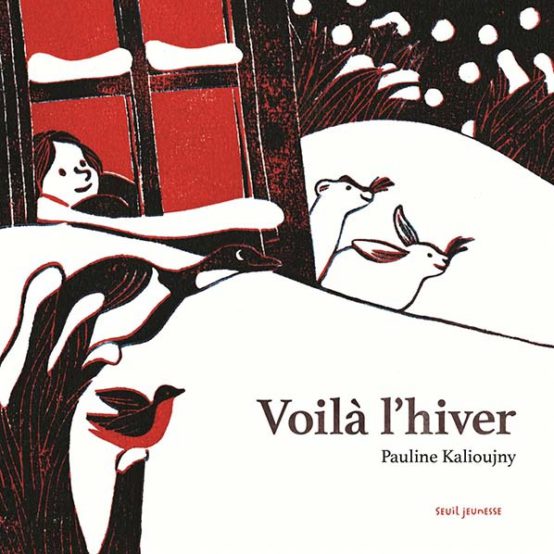

Pauline Kalioujny – Voilà l’hiver (Seuil Jeunesse)

Comment illustrer les sentiments des 1eres fois, ces émerveillements qui tiennent les 5 sens en éveils ? Ici, les yeux rieurs d’une fillette émergent d’une grosse écharpe à mailles de laine, nouée par les grandes mains d’une maman ; là, les grosses pattes d’une oursonne enserrent un ourson aussi heureux d’être tenu contre sa maman à l’écart des blessures du froid. Dès les premières pages emplies d’hiver, une sensation câline et ouatée nous étreint. Par le biais d’une poésie chaleureuse et quotidienne tant par ses mots que par ses images, l’auteur et illustratrice nous met de plein pied dans la découverte d’une saison à hauteur d’enfant.

Comment illustrer les sentiments des 1eres fois, ces émerveillements qui tiennent les 5 sens en éveils ? Ici, les yeux rieurs d’une fillette émergent d’une grosse écharpe à mailles de laine, nouée par les grandes mains d’une maman ; là, les grosses pattes d’une oursonne enserrent un ourson aussi heureux d’être tenu contre sa maman à l’écart des blessures du froid. Dès les premières pages emplies d’hiver, une sensation câline et ouatée nous étreint. Par le biais d’une poésie chaleureuse et quotidienne tant par ses mots que par ses images, l’auteur et illustratrice nous met de plein pied dans la découverte d’une saison à hauteur d’enfant.

A travers quelques notions clefs : se protéger du froid, se nourrir, jouer, Pauline Kalioujny sensibilise à la beauté du monde, propose aux enfants de s’y mêler, d’y entrer corps et âme : l’envie de partir comme les oies vers les pays chaud n’exclut pas le plaisir de se rouler dans la neige. Affronter la vie pour en tirer toute la joie possible, quel meilleur précepte ?

Pauline Kalioujny s’affirme comme une splendide héritière des illustrateurs, artistes et graphistes russes des années de l’entre-deux guerres : modernisme, exigence du propos, recherche du beau, à l’œuvre déjà chez ces exilés d’après la révolution de 1917 qui ont nourri les albums du Père castor dès la fin des années 20. Telle Nathalie Parain, influencée par le constructivisme, qui entama une carrière d’illustratrice pour enfants, en France en 1928.

Plasticienne-sculptrice, l’auteure de Voilà l’hiver a eu à cœur de travailler la matière du livre : plaques de bois gravées (procédé de linogravures) qui souligne rugosité du bois, flou des cheveux quand manteaux et couettes ressortent en masses lisses et confortables. Elle adopte une gramme chromatique restreinte, imprimé en tons directs : noir, rouge et blanc, comme dans l’imagerie soviétique autour de laquelle cette française métissée de sang russo-ukrainien a mené une recherche expérimentale ; Le système de flaps, contribue à l’effet de relief, il permet de découvrir, en soulevant les volets de papier cartonnés, des silhouettes enfantines et animales, emmitouflées. Comme pour son précédent ouvrage Un jardin en hiver, publié aux éditions Thierry Magnier, dont elle reprend les procédés, la technique des vernis sélectifs permet un bel effet tactile sur le papier cartonné, sélectionnant des zones plus ou moins lisses.

A cette période délicate de l’année, pleine de mélancolie et de fatigue, une telle œuvre offre réconfort, énergie vitale et beauté. Elle nous ouvre une porte sur le rêve et l’ailleurs, glissant finalement vers fantastique, le mythique, en une magique apothéose.

A.D.

Vincent Pianina – Le Chat le plus mignon du monde (Thierry Magnier)

Comment voulez-vous votre chaton ? Petit, gros, tigré, avec de grandes oreilles, l’air heureux, le regard triste ? Une chose est sûre : la petite narratrice du livre désopilant de Vincent Pianina désire juste « le chat le plus mignon du monde ». Car l’auteur parvient à mimer jusqu’au bout le vocabulaire enfantin, en échappant à l’artifice, tout en insufflant une bonne dose de distance ironique. Un peu comme en un journal intime illustré, cette héroïne en herbe raconte comment à force de réclamer un chat à corps et à cris à ses parents, elle entendit enfin leur « oui » et se dirigea vers l’animalerie. Mais une fois l’animal choisi – celui qu’il faut à tout prix, le plus mignon du monde, donc – au moment de lui choisir un prénom en accord avec sa jolie tête, on s’aperçoit qu’il ne l’a jamais montrée. Et oui, le petit ne s’est jamais retourné. On a beau utiliser mille subterfuges, lui tourner autour, l’attirer avec de la nourriture, tenter de le surprendre avec d’autres animaux, rien n’y fait.

Comment voulez-vous votre chaton ? Petit, gros, tigré, avec de grandes oreilles, l’air heureux, le regard triste ? Une chose est sûre : la petite narratrice du livre désopilant de Vincent Pianina désire juste « le chat le plus mignon du monde ». Car l’auteur parvient à mimer jusqu’au bout le vocabulaire enfantin, en échappant à l’artifice, tout en insufflant une bonne dose de distance ironique. Un peu comme en un journal intime illustré, cette héroïne en herbe raconte comment à force de réclamer un chat à corps et à cris à ses parents, elle entendit enfin leur « oui » et se dirigea vers l’animalerie. Mais une fois l’animal choisi – celui qu’il faut à tout prix, le plus mignon du monde, donc – au moment de lui choisir un prénom en accord avec sa jolie tête, on s’aperçoit qu’il ne l’a jamais montrée. Et oui, le petit ne s’est jamais retourné. On a beau utiliser mille subterfuges, lui tourner autour, l’attirer avec de la nourriture, tenter de le surprendre avec d’autres animaux, rien n’y fait.

A l’instar des mots de la narratrice, Pianina anime avec inventivité ses pages à coup d’esthétique enfantine à laquelle il ajoute de la stylisation, quelque part entre travaux d’école et bd. Etres vivants et objets y sont volontairement esquissés : un papa, une maman et un animal. Une voiture sans perspective voyage sur ses deux roues. Une route serpente au milieu d’un paysage où poussent une herbe bien verte et de jolies fleurs, surplombé d’un ciel au bleu éclatant. Et les arbres ? Un tronc et un nuage vert qui entoure les branches, évidemment ! On retrouve l’esprit des dessins tracés à la craie dans la cour de récréation. Et pourtant Pianina agence le tout dans un humour adulte qui fait mouche et un sens esthétique très étudié où les couleurs éclatent comme un feu d’artifice. Le Chat le plus mignon du monde frappe avant tout par un humour qui fait toujours mouche. Il faut voir cette page pleine de chats de toutes sortes, du plus beau au plus moche, entre les sérieux et les ridicules, les plus heureux et ceux qui font clairement la tronche. On imagine volontiers Le Chat le plus mignon du monde adapté en court métrage d’animation. Savignac, le célèbre affichiste français des années 50-60 aurait sans doute adoré le travail de composition de Pianina qui semble parfois lui rendre hommage avec ses fonds colorés très vifs dans lesquels se meuvent les personnages aux expressions simplifiées du sourire à l’étonnement ébahi, avec de gros yeux et des courbes pour la bouche. Les dominantes de fond jaune, comme en témoigne la couverture constituent un parti pris qui donne une vivacité toute particulière à l’ensemble.

Difficile de ne pas se poiler devant la vision de ce chat dont il est impossible de voir le charmant minois, surveillé constamment par une famille tentant désespérément de le surprendre…. et de le faire rentrer dans une certaine norme… Car, la fable aussi légère qu’elle soit n’en est pas moins pertinente, égratignant au passage le ridicule de la théorie du genre en l’appliquant aux animaux. Laissons donc les animaux vivre leur vie et ressembler à qui ils veulent, zut alors !

O.R.

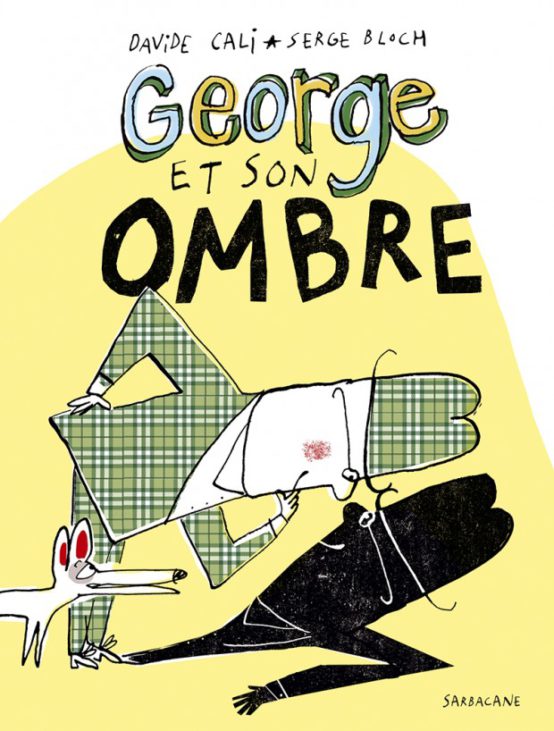

Davide Cali /Serge Bloch – Georges et son ombre (Sarbacane)

A la différence du Peter Schlemihl de Chamisso, Georges n’a pas perdu son ombre. Bien au contraire, un matin, elle s’est séparée de son corps pour prendre une vie propre. Tranquillement assise, elle l’attend comme une fidèle amie, prenant son petit déjeuner. Georges d’abord agacé par cette présence inopportune et immatérielle qui le suit partout, cherche à s’en débarrasser par tous les moyens. Ce vieux garçon vivant seul avec son chien accepte finalement son ombre comme la troisième personne de son existence jusqu’à présent sans histoire. Tout en délicatesse et en humour discret, Georges et son ombre nous invite à partager le quotidien ordinaire de cet anti-héros confronté à l’extraordinaire. Invités dans son appartement, nous le découvrons s’éveillant au petit matin, son chien à ses côtés installé comme une épouse, avec deux paires de pantoufles soigneusement posées au pied du lit, donnant l’image du vieux garçon un peu maniaque. Serge Bloch joue délicieusement sur l’absurdité anthropomorphique de ce toutou aussi souriant que son maître étirant ses pattes vers le plafond après une nuit bien méritée, tandis que la lumière du petit matin urbain perce à travers la fenêtre. De même, il prend son petit déjeuner tranquillement sur sa table séparée. Parfois acteur, parfois simple observateur, il assiste attendri, médusé ou étonné aux mésaventures de son maître.

A la différence du Peter Schlemihl de Chamisso, Georges n’a pas perdu son ombre. Bien au contraire, un matin, elle s’est séparée de son corps pour prendre une vie propre. Tranquillement assise, elle l’attend comme une fidèle amie, prenant son petit déjeuner. Georges d’abord agacé par cette présence inopportune et immatérielle qui le suit partout, cherche à s’en débarrasser par tous les moyens. Ce vieux garçon vivant seul avec son chien accepte finalement son ombre comme la troisième personne de son existence jusqu’à présent sans histoire. Tout en délicatesse et en humour discret, Georges et son ombre nous invite à partager le quotidien ordinaire de cet anti-héros confronté à l’extraordinaire. Invités dans son appartement, nous le découvrons s’éveillant au petit matin, son chien à ses côtés installé comme une épouse, avec deux paires de pantoufles soigneusement posées au pied du lit, donnant l’image du vieux garçon un peu maniaque. Serge Bloch joue délicieusement sur l’absurdité anthropomorphique de ce toutou aussi souriant que son maître étirant ses pattes vers le plafond après une nuit bien méritée, tandis que la lumière du petit matin urbain perce à travers la fenêtre. De même, il prend son petit déjeuner tranquillement sur sa table séparée. Parfois acteur, parfois simple observateur, il assiste attendri, médusé ou étonné aux mésaventures de son maître.

La poésie dans laquelle baigne Georges et son ombre rappelle deux grands auteurs qui introduisirent la mélancolie dans les albums jeunesse : à la fois la féérie cosmique et noctambule de Tomi Ungerer dans Jean de La lune et celle d’Arnold Lobel montrant un Hulul anxieux à l’idée d’une nuit qui voit disparaître la Lune, sa fidèle amie avec qui il aime faire ses promenades du soir.

Mais ce qu’exploite aussi Davide Cali dans Georges et son ombre, c’est bien l’existence citadine, avec ses immeubles en arrière plan, la circulation des voitures. En cela, le magnifique dessin stylisé de Serge Bloch, délibérément vintage, avec ses personnages simplifiés, croqués en un contour et quelques coloriages, et cette représentation typique de l’architecture, avec ces buildings traités comme des décors naïfs pour comédies musicales, renvoie à une certaine tradition du graphisme américain dont le New yorker et ses illustrateurs (Saul Steinberg, R.O. Blechman) furent les représentants géniaux. On pense également à certains génériques dessinés des films des années 60-70, période Panthère Rose, avec des arrière-plans un peu biscornus et le feutre noir qui en souligne les contours. Comme pour appuyer l’hommage, même la couverture présente tes traces d’usure. Bloch utilise également des effets de collages à motifs, comme ce chapeau écossais posé sur la tête de George.

Bloch joue sur le partage des couleurs et les effets de négatif avec une dominante de fond blanc sur lesquels se déplacent les protagonistes, la ville en arrière plan. Comme le jour et la nuit, ce petit homme coloré possède sa réplique d’obscurité. Serge Bloch ajoute des parcelles de fonds colorés sur lesquels les personnages évoluent, voire même empiètent, comme pour sortir, s’enfuir de leur espace réservé et restreint. C’est une jolie sensation que celle de cette évasion du dessin hors de son cadre, offrant une beauté graphique tout en dissymétrie et fragmentation, renvoyant à la géométrie de l’Art abstrait.

L’air de rien, par l’irruption de cet ami « imaginaire », Georges et son ombre, évoque rien de moins qu’un drame de la solitude, l’élément fantastique pouvant parfaitement ouvrir sur un autre niveau de lecture, celui de l’isolement menant au dédoublement, à la création d’un autre moi comme un compagnon d’espoir. Aussi, flotte-t-il dans ce très beau conte un sentiment de tristesse diffus, et lorsque Georges perdra à nouveau son ombre, ouvert à une nouvelle quête pour un nouveau dialogue, difficile de ne pas ressentir avec lui ce sentiment de manque et d’absence.

O.R.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).