… merci papa (Pierre Perret)

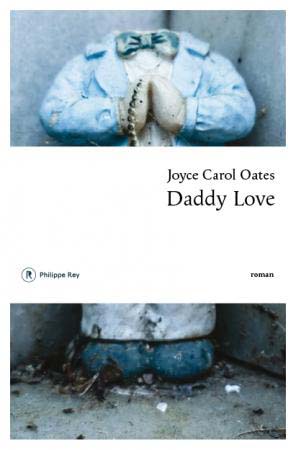

De disparition aussi il est question dans le deuxième versant de l’actualité oatsienne, après « Mère disparue » et toujours chez Philippe Rey, avec la parution de son dernier opus ce 7 avril, « Daddy Love ».

A travers sa scène d’ouverture tout d’abord, brutale et magistrale. Ou plutôt ses scènes.

La même, mais rejouée quatre fois, amplifiée, détournée, annotée et jouant des phrases comme une mémoire qui bégaye : celle de l’instant où Dinah Whitcomb a lâché la main de Robbie dans le parking du centre commercial, et où il lui fut brutalement enlevé.

Cela pourrait alors être un roman de l’absence et de la douleur, mais nous sommes chez Joyce Carol Oates, grande narratrice de la violence des Hommes.

Passé le trauma initial, le récit prend alors un virage brutal vers le van de Daddy Love, surnom que s’octroie le pasteur itinérant Chester Cash. Ou plutôt celui qu’il demande à ses petites victimes, ses « fils », qu’il enferme pendant des semaines dans une vierge en bois, cercueil qu’il ouvre par instants le temps de les « reprogrammer » et devenir leur sauveur.

Robbie devient alors Gideon, et Papa maniera le viol et le bâton jusqu’à son adolescence, âge où ils deviennent tous « dégoûtants » et où il faut bien songer à les remplacer.

« Daddy Love se préoccupait du garçon, en fait : il veillait à ce que la corde ne scie pas ses poignets en les entourant d’abord de gaze. Un enfant aussi beau, on ne doit pas le marquer.

Il saura par ce genre de détails que vous vous préoccupez de lui.

Et il sera reconnaissant. » (p.125)

- Le Mal dont vous êtes le héros

Dans cet opus efficace et finalement assez court, on retrouve ce qui fait les forces et les faiblesses de l’écriture de l’auteur prolifique et encensée. Forces, tout d’abord, par cette capacité à la précision du tir, au scalpel : une langue épurée et fluide, qui, en plaçant le lecteur du côté –ou à côté- du Mal, l’emporte peu à peu avec lui dans sa chirurgie de l’Horreur.

La technique et le style sont connus : il n’est pas ici question de Morale. D’autant qu’en s’attachant au huis-clos du présent, elle évite les justifications psychologiques des actes de Cash, dont on ne comprendra jamais les origines de perversion. Chez Oates, le Mal existe presque de manière « naturelle » : pas de « et nous que ferions-nous ? », de « pourquoi ? » mais plutôt nous en offrir « l’expérience ».

Jusqu’où le Mal peut-il alors contaminer les Hommes ? Jusqu’à quel point peut-il se nicher au point de briser bourreaux et victimes dans un cercle infini ?

Jonglant entre les violences et les sévices, elle se repait alors de leurs occurrences, s’attachant à décrire par le menu, sévices et défécations de peur incluses, la relation de totale dépendance affective que Cash parvient à créer, et nous force, in fine, par l’acte de lecture, à devenir complices, victimes et bourreaux tout à la fois.

« Dans le lit de Daddy Love, le garçon était sans réaction et sans résistance. Il avait appris à ne pas résister, mais n’avait jamais appris à embrasser (volontairement) Daddy Love, en aucun endroit de son corps. Il n’avait jamais même touché Daddy Love, autrement que sur ordre.

Le pénis du gamin ressemblait à un bébé lapin écorché, et durcissait rarement. » (p.112)

Ce plaisir du Mal est aussi, par instants, sa faiblesse : passé les premiers chocs (comment ne pas tourner le regard quand démarre la description du sang s’écoulant de l’anus d’un enfant ?), difficile de ne pas détecter dans cette hyper-efficacité narrative une mécanique, un truc d’écriture, chez cette auteur prolifique qui tend, lorsque l’univers romanesque se charge en plus du fatras habituel américain (Dieu, le Mal, les Mall, et la petite maison isolée près des montagnes) au systématisme facile.

- Banalité et fiction.

Car le roman, glaçant, n’est pas exempt de défauts : en confiant par exemple à son (anti-)héros le rôle archétypal de pseudo-pasteur, Oates lui confère un ‘statut’ aussi bien social que métaphorique qui, en chargeant le roman inutilement, place aussi Daddy Love en dehors d’une banalité qu’elle s’acharne pourtant à décrire.

Difficile alors pour le lecteur de ne pas utiliser un tel biais pour se protéger de tout cela : Chester Cash, marginal bonimenteur et manipulateur, n’est pas « n’importe qui ». C’est un personnage de roman, magnifiquement (trop) défini et obéissant aux règles du creative writing, et donc un être de fiction : finalement pas si imprévisible et donc pas si dangereux.

Il en est de même pour le roman entier, parvenant difficilement à s’extraire de son sujet, usant d’artifices efficaces mais parfois grossiers (la joie de l’adoption de la chienne Missy, insistant lourdement sur le moment de bonheur dont on devine le dénouement), sacrifiant au nom d’une efficacité narrative des pans entiers de temps, comme ces six années d’ellipses brutales entre les premiers mois de la capture et le « dénouement ».

C’est pourtant dans ces instants qu’un quotidien aurait finalement pu s’installer, un conditionnement si parfait de l’enfant qu’il en serait a priori inconcevable, un « bonheur » biaisé : car ce n’est pas dans les descriptions de viols ou violences que le roman prend à la gorge, mais quand il en vient à pervertir en quelques lignes et détails une relation parentale sincère.

Quand une main sur la nuque d’un enfant n’est plus tendresse mais contrôle, quand on partage une pizza devant la télévision avec son « fils » ou quand il évoque la peur panique d’un enfant abandonné en pleine gare : en décadrant leurs sens profonds, c’est nos propres souvenirs qu’Oates vient souiller, de manière indélébile.

Dommage que, fascinée par l’assurance d’un « bon » sujet, elle sacrifie inutilement ces pans vibrants, préférant la stratégie du choc à l’horreur poisseuse du sentiment, donnant à l’ensemble le sentiment d’inachevé : comme si derrière cette version provocante et expurgée, au-delà ou en deçà de l’exercice et du style, avait pu se cacher un grand roman glaçant de la cruauté.

Editions Philippe Rey, 272 pages, 18 euros. En librairie depuis le 7 avril 2016.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).