Il existe, dans le 14e arrondissement de Paris, rue Rémy-Dumoncel, un immeuble anodin. Dans une chambre de celui-ci, comme son bouleversant Malone, un homme se meurt.

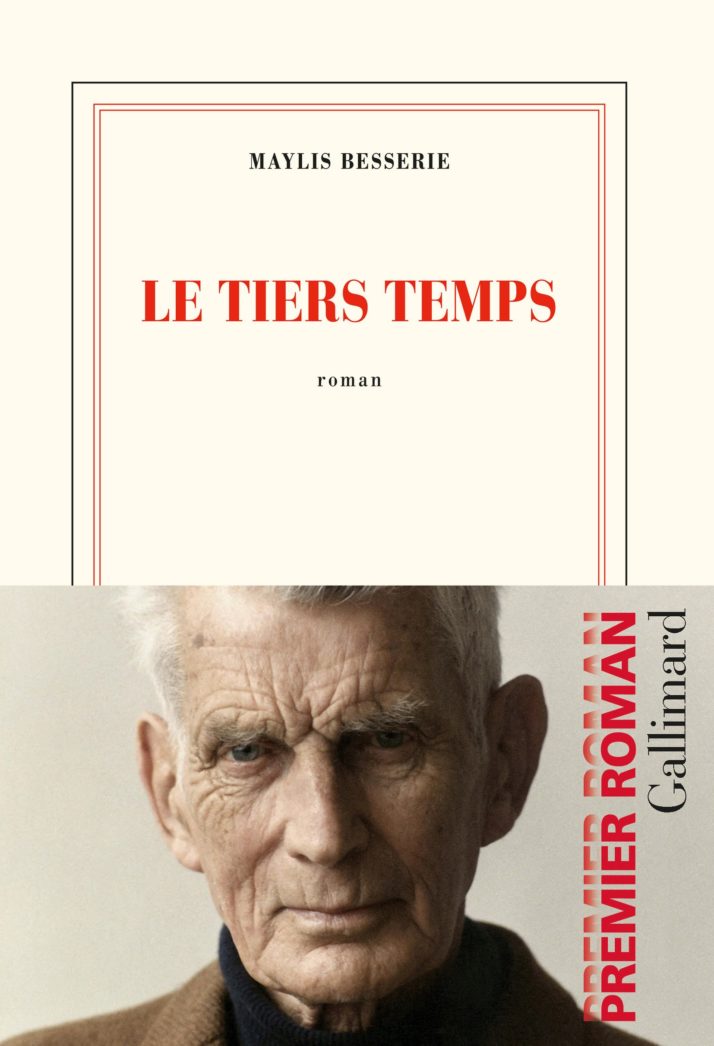

Cette maison, c’est « Le tiers temps », qui offre son titre si juste au premier roman de Maylis Besserie, publié chez Gallimard et auréolé du Goncourt du premier roman.

Cet homme, c’est Samuel Beckett, qui jongle de souvenirs en langues, du francais à son anglais natal, lui l’Irlandais exilé aussi bien littérairement qu’aujourd’hui dans son corps, dans cette maison de retraite où il finira ses jours.

Des pérégrinations mentales et lunaires de l’homme au quotidien banal de la maison, le roman prend alors la forme d’une douce rêverie, entre biographie et extinction progressive, accompagnant petit pas à petits mots, avec douceur et émotion tenue, celui qui raconta si bien l’absurdité d’exister et la finitude des choses, et qui vient se confronter à eux.

- Exofiction et corps absent.

Difficile exercice que celui de l’exofiction (ou biographie romancée, avant que le terme ne glisse vers la mode littéraire), dont les avatars inondent le marché littéraire (rien que Frida Kahlo, de Gaulle, Debbie Harry, Marlon Brando, Zola et compagnie sur la dernière rentrée littéraire de Septembre, et autant au moins en Janvier), du plus poétique au plus anodin, caution culturelle qui bien trop souvent fait se juger de tels ouvrages à l’aune de la figure décrite plutôt que de la qualité de son auteur.

Au cours de mon existince, il me semble que peu d’êtres sont parvenus à me supporter. Je veux dire : à me supporter d’une manière qui me soit supportable. Il faut dire que je ne supporte pas grand-chose. Ni la grève des cheminots, ni la conversation, ni la douleur de ma jambe suspendue en l’air comme me le demande avec insistance le kiné. Peu de choses me sont supportables. Inaptitude au monde. Instinct de solitude. (p. 106)

Bien que se défendant d’être une biographie, même rêvée, dans sa coda, Le tiers temps n’échappe pas à sa classe : documenté, intime et brillant de bout en bout, mais tout aussi froid, intellectuel et écrasé par la figure mythique de son auteur qui semble servir autant de moteur esthétique (la scansion des phrases, dont les résonances beckettiennes ne peuvent être oubliées) que de béquille narrative.

Le pastiche n’est jamais très loin, ni l’entre-soi littéraire, d’autant que se présentant comme un flux de pensée éparses et prismatiques, souvenirs, confus ou précis y défilent, de l’intime (souvent) aux grands jalons (rarement, dieu merci, Maylis Bessière est assez intelligente pour éviter ces écueils), de l’Irlande à Paris, de la mère à la femme, des pulsions aux errements, demandant au lecteur d’appeler à la rescousse sa capacité de recomposition ou ses souvenirs biographiques ou littéraires (les grands thèmes beckettiens) pour en profiter pleinement, excluant de fait le béotien total. Immobile en son lit comme en sa page : on « joue à ».

- Histoire d’un corps.

Oripeaux d’un genre sans doute forcément voué à l’échec, d’autant plus, quand il s’attaque par le même medium à un grand maitre (qui, d’autant plus, a traité peu ou prou de thèmes similaires dans un de ses plus brillants et bouleversants romans, Malone meurt), ce premier roman se fait pourtant poignant lorsqu’il évoque, entre deux souvenirs, non pas Beckett, mais l’homme, ce corps vieillissant dont dès les premières pages on note le poids, les capacités motrices, les soins, sur des fiches anonymes de soin, froides et poignantes par leur accumulation.

« Sylvie, aide-soignante (9h à 18h) :

Lever 9h45. A petit-dejeuné d’une tasse de thé et de deux biscottes.

Toilette faite en autonomie par le patient.

Séance de kiné de 10h à 10h20. » (p.22)

Une dialectique s’ouvre alors, entre ce corps immobile et cet esprit volage, entre le vagabondage géographique et temporel des souvenirs et ce supplicié dégingandé, pour qui chaque mouvement devient un exploit.

Jusqu’ici tout allait pour le mieux. La couleur saumâtre de mon bain témoignait de ma bonne volonté et de l’utilisation incontestable d’un savon. De petites taches blanchâtres flottaient encore à la surface de l’eau qui refroidissait. Pour sortir de la baignoire, c’était une autre affaire. Il fallait que je calcule par avance l’opération. Que je mesure les angles. Mon premier objectif consistait à atteindre, à l’autre bout de la baignoire, le fauteuil. Sur ce point, les indications sont sans équivoque : la sortie du bain passe par « un transfert en station assise sur le siège en plastique prévu à cet effet. »

C’est alors, avec douceur, comme dans le très beau Amour de Haneke, le roman d’une mise au tombeau, l’histoire d’un silence qui vient : échographie d’un corps douloureux, qui peu à peu se perd, d’un quotidien médicalisé qui va vers le rien, d’une solitude profonde et bouleversante (Joyce, sa femme, ses amis, tous sont morts).

- Elegie

« Les yeux bleus de ma voisine étaient pleins d’affres et de terreur. Vision terrifiante. Pas de fin douce. La souffrance ultime, la dernière peur et pour seul remède l’affection feinte du personnel. De ceux qui, rompus à l’exercice du trépas, ont appris les mots et les gestes de circonstances. Faibles palliatifs. La voisine est morte. Plus de petites prières. Je ne l’entends plus. Je n’entends plus que moi-même. Et le silence. » (p.117)

Génie littéraire ou anonyme, le charnier de la guerre pour Joyce, un lit d’hopital pour lui, qui sait pour nous, vivants, le même silence à venir.

Quand elle raconte cette vieillesse sans fard mais pas sans fardeau, ces « vieux » qu’on laisse s’éteindre, se dégage des mots une mélancolique émouvante, universelle.

Celle qui perfuse les œuvres et personnages du grand Sam, qui ne disent rien mais signifient tant, et qui ne vont nulle part si ce n’est vers notre destination à tous, s’occupant comme ils peuvent. La grande détresse d’être né en attendant Godot ou son tour.

Dans ces instants de pure mélodie mineure, dans sa manière de dire la vieillisse et la fin, le livre de Maylis Besserie est éblouissant comme un soleil voilé, d’une tristesse insondable et juste, cherchant à dire ce qui ne répond plus et fait si peur à nos sociétés modernes et à chacun de nous, dans nos fors les plus secrets.

Pas étonnant alors qu’il finisse dans un entrelacs complexe entre Film, écrit par Beckett et réalisé par Alan Schneider, l’incroyable court métrage où un Buster Keaton vieillissant, lui aussi, fait fuir les passants et cherche à se soustraire à tous les regards (passants, perroquets, filmeur, jusqu’à son propre double) et les derniers instants du Grand Sam qui lui aussi, dans tous les sens du terme, peu à peu se soustrait, inconscient à l’hôpital : « Le tiers temps » est avant tout l’histoire d’un regard et d’une fuite, celui d’une tendresse absolue que pose Maylis Besserie sur ce corps plein de souvenirs qui se décharne en éparpillant les mots au vent.

Editions Gallimard, 184 pages, 18 euros.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).