« Etranger sur la terre, qui es-tu ? Comment en es-tu arrivé à avoir de telles pensées au cours de tes jours ? La ville, la ville – comment pouvais-tu savoir quelle ville c’était, dans quel pauvre endroit simplement tu t’étais transporté pour dormir, pour reposer ta chair endolorie et épuisée. Seigneur, Seigneur, Chicago, N.Y., San Francisco – quelle importance ? Tu vieillis, tu vas mourir et tu es couché dans un lit, la première nuit d’automne, seul. […] N’entendras-tu pas ma prière ? » (pp. 522-523)

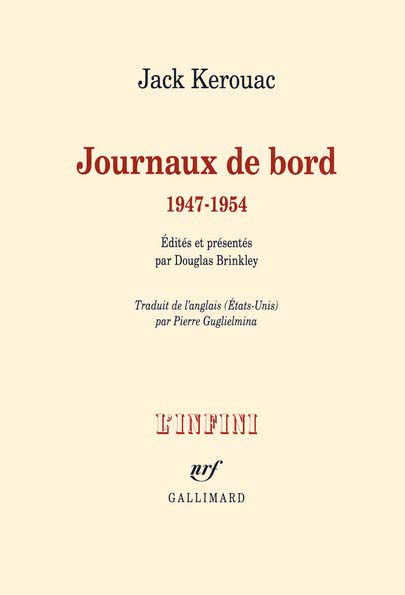

Belle mission à laquelle s’est attelée la maison Gallimard : l’édition des « Journaux de Bord » du romancier-poète-vagabond-alcoolique-narrateur-de-l-Amerique-bop Kerouac, écrivain mythique et prolifique, trop souvent réduit à son seul folklore de pacotille qu’est le rouleau de papier et le sommet Sur La route.

L’entreprise se révèle passionnante : situés entre 1947 et 1954, c’est-à-dire (entre autres) entre la rédaction de son premier roman et son édition, croisant ses premiers essais et les notes préparatoires pour Sur La route, ces véritables brouillons de rêves, touffus et bordéliques (ils ont dû être édités par Douglas Brinkley afin d’en rendre la lecture plus fluide, quand bien même celle-ci en reste parfois épuisante) tracent un portrait en creux de la bascule-clef d’un auteur, au moment où, passant d’un « personne » à « auteur reconnu », il avance vers lui-même.

Touchante tentative et éclairage nouveau, qui viennent balayer (pour ceux pour qui c’était encore nécessaire) les illusions du grand homme : rien ne vient ex nihilo, et loin du hobo céleste de l’image d’Epinal, c’est le portrait d’un Kerouac éclairé, bachoteur et grand lecteur.

Les chroniques de la naissance d’une voix nouvelle, si souvent vantée comme libre, et donc on découvre à petit pas comme elle résulte d’un travail acharné, raturé, recommencé, dont ces Journaux constituerait le cœur intime.

- « MERCREDI 28 JANV. – Dans New York, à souffrir- » (p.98)

Il y a alors quelque chose de puissamment touchant dans la première partie de ce recueil, consacrée à l’écriture de ce qui sera son premier (édité, s’entend, « The sea is my brother » ayant longtemps été considéré comme perdu), et sans doute unique, roman « classique », The Town and the city (traduit de manière complètement imbécile par « Avant la route » en France). Contant l’apprentissage de la vie d’un double de Kerouac, Peter Martin, qui dans le délitement progressif de sa famille finira par rejoindre les poètes et les fous de la ville.

Recueil adolescent, journal égotique où ce qui sera la force lyrique du poète se noie dans les contradictions et le besoin de montrer et d’être (défaut de la jeunesse et des médiocres), ce premier acte s’aborde par la face Nord.

Fouillis de notes et observations, d’apitoiements et d’ego, perclus de références littéraires (Dostoïevski, Joyce, Conrad, Mark Twain, Céline, Zola ou encore Wolfe, que Kerouac admire et auquel The Town and The city doit beaucoup, entre autres), réflexions oscillant du génial faussement malin voire abscons, si ce n’est banalement premier degré (faut-il souffrir pour être artiste ? Vivre ou se retirer du monde ?), le texte, assez malpoli, pourrait n’apparaitre que tristement sérieux voire fat dans sa volonté à se relier perpétuellement aux grands, ses délires mystiques et sa souffrance de pacotille.

- « JEUDI 29 JANV. – (vraiment cette fois !) » (p.99)

Mais pour qui prend le temps et la patience nécessaire à sa lecture continue, c’est un deuxième versant qui y apparait : journal de lutte.

« Viens de prendre une de ces grandes décisions sinistres de l’existence – ne montrer mon manuscrit de « T&C » à aucun éditeur avant de l’avoir achevé, les 380 000 mots environ du truc. Cela signifie sept mois d’obscurité et de labeurs ascétiques – même si le doute n’est plus mon démon, seulement de la tristesse à présent »

Dans cette phrase, qui ouvre le recueil, il y a déjà tout : les écarts de langage du précieux au familier, l’emphase romantique, l’existence, les références bibliques.

Une mécanique aussi, tendue et laborieuse. Presque harassante, à travers ce décompte absurde, douloureux, mathématiques, dont les chiffres en gras explosent au fil des pages du recueil pour en scander la progression. 2500, 1400, 1800 mots, merde, plus que 300, provoquant au besoin souffrance ou joie : chez lui, grand roman américain est gros roman américain.

Compte d’apothicaires et rassurants, doudou matériels d’un trop jeune homme convaincu que le talent, c’est le travail, et non l’inverse, et qui, les poings serrés et les doigts déliés sur le tapuscrit encore frais de son désir, cherche à avancer, malgré tout.

Pas le choix : devenir un grand écrivain, pour soi, pour dire, pour l’Amérique et ses hommes, mais aussi pour son père, mort à l’étage du dessous à qui on a promis d’avoir un vrai métier, et dont l’appartement servira de refuge pour l’écriture du roman.

Malgré l’alcool, qui parcourt déjà toutes ces pages, pleines de beuveries et de gueules de bois. Malgré la peur de la chute. Malgré la souffrance de vivre, qu’un catholicisme à la fois lumineux et parfois naïf vient chercher à apaiser à longueur de notes.

Lutter, parce qu’on n’a pas le choix. Et travailler, encore.

L’absence et l’adolescence : Ti Jean devenant Jack, l’homme de Lettres (enfin !) et de fiction qu’il ne quittera plus à partir de 1950, date de publication du livre.

- La vie ne suffit pas.

C’est la charge de tout ce premier acte (près de 250 pages douloureuses) qui permet d’aborder avec conscience et œil ouvert le second chapitre, tordant le cou, enfin, à une illusion : non, Sur La route n’est pas une brutale épiphanie. S’il est une déflagration, elle a été murement préparée, débattue, travaillée, dans l’obsession.

Et la lutte continue : la médiocrité du quotidien, les poètes qui tournent, les exaltations alcooliques, égotiques ou innocentes, pleines d’emportements oscillant du mystique au vulgaire.

Si cette seconde partie ne semble jouer que la même partition, bien vite éclipsée par la puissance du dernier cahier (nous y revenons), il faudrait veiller toutefois à ne pas elle aussi la juger trop vite.

Car dans ce magma apparait progressivement les grands thèmes qui perfuseront son grand-œuvre : le fantôme du père, mystique et mythique, l’Amérique, tout autant fictionnelle que réelle, les villes, la nuit, et l’Autre, surtout (Le cœur et l’arbre, p.322). Au fil des rencontres, être mexicain, cubain, putain ou saint ; être le noir divin, celui fantasmé dont le rythme coule dans les veines jazz.

Être tout le monde, dans le fond, et personne. Si possible n’importe qui sauf Jack Kerouac.

Cette dépression sous l’exaltation perfuse plus encore que dans les romans toutes les lignes, comme un thème noir et que l’on retrouvera de plus en plus, et dont seul le plaisir du mot semble conjurer la pente absolue.

Parler, crier, répéter les mots, les tournures, jouer le rythme des verbes et des phrases chocs et baroques, pour éviter le fond : « ENNUI / la vie ne suffit pas. » (p.313)

- Sur la route, enfin.

Alors il faut fuir. Appeler Neal et tracer la topographie mentale et paysagère du pays, écrire son histoire moderne et sa fiction. Frisco à New York, New Orleans, Pengra et Williamette dans l’Oregon, Mexique, « VIE, VIE » (p.483).

Version expurgée du roman, creusée jusqu’à l’os, dans une forme de « On the Road – Naked » :

« Les gens ne s’intéressent pas aux faits, mais aux éjaculations » (p.371)

Elle est là, enfin, cette voix sans corps : préparée lentement par plus de 400 pages, c’est elle qui surgit ici, sublime, au milieu des points virgules et des listes infinies de noms et de souvenirs, piochant chez Rimbaud autant que chez Mason et Dixon, les grands topographes, la matière à une mythologie moderne dont il s’agira d’établir le nouveau tempo.

Voler, boire et baiser, encore : dans l’épiphanie du recueil, « Pluies et Fleuves », qui constitue l’ultime partie de ces « Journaux de bord », tout noter, tout scander, et raconter l’odeur des mots.

Le son des villes, surtout, de leurs dénominations et de leurs fleuves, en faire claquer les syllabes farfelues ou rêveuses, et pisser le bruit des hommes de passage, de Dieu qu’on appelle et des femmes qui nous mentent et nous manquent, quand elles ne veulent pas nous tuer par jalousie.

8 cylindres en V, admission-compression-explosion : voici le nouveau rythme des USA et de son peuple, voici la mission divine de Jack le clochard céleste.

Etre dans le monde, pour mieux être en dehors de soi : « Parti sur la route », comme dit Dean alors qu’il plane dans les effluves de Ganja-thé-vert (p.524).

C’est fini : Ti Jean avait trop peur de lui-même, il est définitivement parti pour fuir la mort, cette angoisse de réification dont le vaccin serait l’extase. Il sera Jack, parti. Béat, enfin.

« Vers quel séjour diriges-tu tes pas, Amérique, en ton automobile étincelante dans la nuit ? » (Sur La route)

SIMPLEMENT SUR LA ROUTE QUELQUE PART (p.484)

Éditions Gallimard, Collection « L’infini », 592pages, 29.50 euros. (sortie le 5.11.2015)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).