La rentrée, studieuse, littéraire ou scolaire, est aussi l’occasion des bilans et des rattrapages.

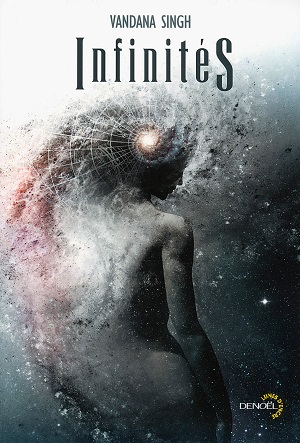

Ces livres lus, abandonnés, oubliés, commencés, passés à côté, etc, dont la lecture nous avait questionnés ou bloqués, et qui méritent largement leur exhumation : Infinités, de Vandana Singh, est un de ceux-là.

Sorti au mois de Mai chez Denoël dans la collection « Lunes d’encre », il faut dire que le recueil de nouvelles, signé d’une jeune auteur exilée aux Etats-Unis et vendu d’abord par son éditeur comme « de la science-fiction indienne », avait tout pour intriguer et attirer dans un premier temps, décontenancer dans un second.

Une langue âpre, touffue, littéraire et soutenue, se refusant à toute explication mondialisante (quand on y mange un plat ou effectue un rituel, on y part du principe que c’est la culture commune à tous) et maintenant son action dans un drôle de flottement minimaliste (il ne s’y passe pas grand-chose bien souvent), mais surtout, surtout : bordel, où était la SF promise ?

Car il faut dire que dans cet univers de saris, de paratas et de rats qui rôdent au sein des maisons (et l’espace domestique est au cœur du récit, nous y reviendrons), le morne quotidien tente toujours d’étouffer une tristesse tue, dans une écriture du silence (avec flux de conscience Woolfien à la clef) plus proche d’un récit social que d’un space opera au curry.

C’est que, à la manière d’une petite mélodie que savait si bien jouer un Bradbury, Vandana Singh tisse plutôt un délitement narratif de l’intérieur, une SF discrète, poétique plutôt qu’analytique et systémique, simple levier vers une écriture de l’humain, de l’intime.

Solitude, social, déterminisme et la mélancolie, partout, dans chaque nouvelle : c’est la senteur d’un plat, les murs décrépis ou la nuit sur Delhi. C’est la chaleur et la soif, l’eau salvatrice et millénaire. L’odeur de pisse aussi, et la violence des rues. Les affamés, les déclassés, les vieux et les éclopés.

Vandana Singh creuse non pas le sillon d’un monde à créer, mais celui de la poésie violente d’un pays qu’elle a quitté.

Raconter son monde, ses gens, et les souvenirs de ce qui n’est plus, celle de l’ancien temps, d’un monde en mutation qui broie parfois les hommes par sa violence, ses castes et son gigantisme, de tous ses êtres exilés finalement en eux-même.

- Un corpuscule dans ses veines

Ainsi dans « Delhi », brillante, mélancolique et fantastique, Ascem est-il assailli de visions de failles temporelles : plongé dans le passé, le futur, il revit les strates de la ville millénaire. Tentant de se suicider face à la lourdeur d’un tel don, il est sauvé in extremis par un mystérieux cabinet lui demandant de « chercher la fille » et, dans l’attente, de sauver les suicidaires comme lui. Ainsi lit-il la mort à venir dans les yeux de ses semblables, les pauvres et les désespérés, pauvres carnes qui marchent avec la mort dans les yeux :

« Il lui suffit de faire un pas et la ville l’engloutira, le recevra comme un fleuve reçoit les morts. Il est un corpuscule dans ses veines, destiné pour le meilleur et pour le pire à vivre et à mourir en elle, voyant quelquefois le but qui est le sien, mais jamais pleinement. » (p.54)

- SF de la faille

Par le social, par le quotidien (le petit théâtre de la misère de « Faim » qui ouvre le recueil), ou souvent par le rationnalisme et la raison comme Abdul Karim, le mathématicien de la nouvelle-titre, Infinités, fuyant le réel et que les farishtes, ces êtres angéliques vont faire dériver vers le monde, ils cherchent un sens, une manière d’être à la famille, à la maison, à la ville, au monde, à exister dans un tissu global qui organiserait ce bordel qu’est la vie.

Une quête pour laquelle il s’agit toujours chez Vandana Singh d’ouvrir une brèche : et le fantastique ou SF ne procèdent chez elle que comme un appui vers cette brèche (quand ils ne sont pas la brèche eux-même), vers une poétique beaucoup plus globale du monde.

Ce thème de l’engloutissement ou de la faille n’est d’ailleurs pas anodin, tant il irrigue nombre des nouvelles (les inframondes de Delhi, le métacosmos, le lac de Soif ou la brêche de Mars dans « Les lois de la conservations).

Il faudrait alors presque voir le genre comme une rupture, une SF de « passages », en somme, intriquée dans le réel (et souvent bien plus proche du fantastique en ce sens), offrant un échappatoire momentané au monde pour mieux le redéployer ensuite dans son absurdité et sa noirceur (la violence, souvent, les deuils qui irriguent Infinités ou Faim).

- Fiction et liberté

Ces gestes de redéploiement, de brèches offertes deviennent alors d’autant plus poignants et politiques lorsqu’il s’agit de femmes, coeurs battants de bien des récits.

Silencieuses, brisés par une société d’hommes, cantonnés à un rôle de procréatrices et de bonniches, elles sont les marges absolues de la société.

Alors elles rêvent : tantôt par l’absurde, comme dans « La femme qui se croyait planète », et dont le mari suit complètement dépité la transformation, ou le superbe personnage de Soif qui vit une expérience maternelle et métaphysique de quasi jouissance au contact de l’eau, une nuit, ne faisant plus qu’un avec elle :

« Pendant un temps, elle demeura immobile dans l’eau, se sentant étourdie et tout neuve, pensant sans user de mots, ou du moins de mots qu’elle ait connus avant ce jour. […] Enfin elle pouvait se mettre à la place de sa mère et appréhender ce qu’elle avait supporté : le dilemme d’un choix entre deux mondes, la prison qu’elle s’était elle-même bâtie, une prison d’amour et de culpabilité. » (p.140)

Libres ou sous le joug, vivantes ou mortes, qu’importe : elles n’ont alors plus que leur imaginaire pour s’enfuir, nous ouvrant peut-être, au creux de la 30e page du recueil, le secret de tout ce projet littéraire, douloureux, difficile d’accès (et la tentation de lâcher le tout fut souvent présente), mais poétique et impressionnant de maitrise pour qui saura lâcher prise :

« En attendant, elle continua de lire ses romans de science-fiction, car, plus que jamais, ils lui semblaient refléter sa prise de conscience de l’étrangeté fondamentale du monde. Peu à peu, elle finit par comprendre que ces contes tentaient de lui communiquer d’une façon alambiquée une vérité fondamentale, qu’ils étaient tous rédigés dans une sorte de code, conçu pour tromper les snobs littéraires et égarer les lecteurs distraits. Et que cette vérité fondamentale, dont elle passerait sa vie à démêler l’écheveau, tournait autour de l’idée suivante : on n’a pas besoin d’aller dans les étoiles pour trouver des aliens, ni pour mesurer en années-lumière la distance entre deux êtres. »

Editions Denoël, Collection « Lunes d’Encre », 288 pages, 20.90 euros. Sortie le 19 Mai 2016.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).