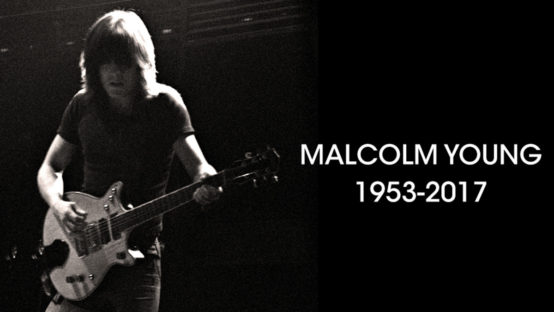

Tout le monde connait le dénommé Angus Young, guitariste et gimmick vivant du groupe australien le plus fameux de toute l’Histoire du rock, et même l’une des plus impactant du genre tout entier, j’ai nommé AC/DC. Peu de monde par contre, du côté du grand public s’entend, avaient eu vent de l’existence de Malcom Young avant l’annonce de sa disparition il y a quelques jours de cela. Il était le second et discret guitariste du même groupe, accessoirement l’un des frères d’Angus et un des fameux « trois gars » présents des années durant sur scène, bien en retrait de l’étincelant binôme Angus/Brian (Angus et Bon auparavant).

Si le nom d’AC/DC est désormais entré dans le langage commun et l’imaginaire musical du plus grand nombre, quelque part entre les Rolling Stones (le Stade de France, les tubes à la pelle sur la setlist et un public réunissant autant le fan ultime de rock/hard rock que le spécialiste des 4 albums pop rock achetés pour 20 euros à la Fnac à la Noël) et Motörhead (Angus/Lemmy, « We are AC/DC and that’s the way we wanna rock’n’roll », le logo sur des tee-shirts H&M etc.), si l’album Back in Black est aujourd’hui encore (et pour toujours comme nous le savons) l’une des cinq meilleures ventes de tous les temps, si Angus est bien naturellement la figure de proue du combo, sa trademark pour l’Histoire, et Bon Scott son sacrifié, Malcom, ce cher Malcolm ne peut et ne doit être réduit au simple rôle de discret acolyte, lui qui signa avec son frère la quasi-totalité du répertoire du groupe, rien que ça. Il en était à ce titre son authentique cheville ouvrière, et jamais pareille expression n’aura été utilisée avec autant de pertinence.

Les authentiques fans du groupe en connaissent la genèse, les racines écossaises (Glasgow) de la famille Young (papa William, maman Margaret et leurs huit enfants) puis le départ vers l’Australie (Sidney) en 1963. Les jeunes Malcolm et Angus Young ont alors respectivement dix et huit ans. Nous les retrouvons dix années plus tard dans la même formation appelée AC/DC. Entre temps, un de leurs frères aînés s’est illustré sur la scène musicale. Tout récemment disparu lui-aussi, il n’y a pas un mois, George Young était l’un des guitaristes du groupe The Easybeats qui a connu un succès mondial à partir de 1966, notamment avec son tube « Friday On My Mind ». Une fois le groupe séparé, George a entamé une carrière de musicien/producteur avec son alter-ego des Easybeats, Harry Vanda. C’est ainsi qu’ils chapeautèrent plus ou moins le groupe des frangins Young, les signant sur leur plateforme Albert Productions (créée avec la collaboration d’un businessman prénommé Albert, le hasard n’a pas ici sa place), et les abreuvant de conseils (enfin un seul, martelé : « tournez les gars, jouez partout, tout le temps, allez ouste, en scène »).

Un autre écossais se joint alors à la bande, il se nomme Ronald « Bon » Scott, chanteur déjà expérimenté et sensiblement plus âgé que les boys. Il approche en effet de ses vingt-sept ans quand il rejoint AC/DC. Le temps en fait pour Dave Evans, le chanteur d’alors, de faire encore une poignée de concerts puis de rejoindre le club du « Cinquième Beatles », club réservé à ceux qui étaient là au bon moment et au bon endroit mais finalement non, désolé, ce ne sera pas pour vous. Fait important et distinctif, Angus Young porte déjà à l’époque ce costume d’écolier (et le petit cabas dans le dos qui va avec) qui va faire très vite sa renommée, un gimmick né de sa petite taille et après qu’il ait curieusement tâtonné autour de différentes panoplies, dont celle de Superman et d’un gorille, hum hum.

Passons.

La réputation d’AC/DC grandit rapidement au pays via ce sens inné du groove et ces pièces construites autour de quelques accords basiques (signées Angus et Malcolm) customisées par la furia déployée sur les planches. La fée électricité est la matrice du groupe en effet, elle qui sert également de support métaphorique quant à la puissance développée par AC/DC, jusque sur de nombreuses pochettes des disques à venir. Malgré quelques difficultés à pérenniser un line-up digne de ce nom autour du trio Young/Scott/Young, un premier album baptisé High Voltage est publié au tout début de l’année 1975 sur le seul sol australien. Il est produit par la paire Vanda/Young comme ce sera le cas pour les cinq premiers. L’année continue sur les routes tandis que le groupe se stabilise avec l’arrivée du bassiste Mark Evans et du batteur Phil Rudd. T.N.T sort dès le mois de décembre de cette même année et fait d’AC/DC un nom désormais reconnu sur le pays-continent. De quoi attirer l’attention du label Atlantic qui signe le groupe et sort au printemps 1976 un « nouvel » album intitulé à nouveau High Voltage, en fait une compilation destinée à l’international des deux premiers disques.

La suite logique est le départ vers l’Angleterre, histoire pour le groupe de désenclaver son expression musicale et de s’attaquer à l’Europe (l’Amérique peut-être un jour). Nous sommes en 1976. Alors que le punk nous refait le coup des invasions barbares déferlant sur la Pax Romania, AC/DC quadrille la Perfide Albion et y fait sensation, jusque se retrouver en tête d’affiche du prestigieux Hammersmith Odeon quelques mois seulement après son installation. Classe. Les portes de la gloire s’ouvrent un peu plus grand encore avec le disque suivant qui parait en 1977. Let There Be Rock est son nom et quelques pièces de plus viennent s’ajouter avec éclat aux précédentes perles musicales, l’incontournable « Whole Lotta Rosie » en tête. On plébiscitera tout autant « Bad Boy Boogie », « Dog Eat Dog » ou encore « Hell Ain’t A Bad Place To Be » sans oublier, comme pour le précédent, une chanson-titre ébouriffante avec six minutes de prêche rock’n’rolllien du plus bel effet. Premier vrai grand succès discographique en Angleterre (dans les charts et tout et tout), Let There Be Rock emmène le groupe en première partie de Black Sabbath, du moins avant qu’une altercation entre Malcolm Young et Geezer Butler ne les en expulse. L’album permet aussi à AC/DC de jouer aux Etats-Unis pour leurs premières dates là-bas, notamment sur une large partie de la tournée de Kiss immortalisée sur l’album live Alive II. Sacrée affiche. Le bassiste Mark Evans laisse alors sa place à un dénommé Cliff Williams avant que Powerage ne sorte au printemps de l’année suivante, 1978. L’album renvoie prestement le groupe en Amérique où il ouvre respectivement pour Alice Cooper, Aerosmith ou encore Journey. Viendra ensuite l’heure de l’album live (enregistré lors du concert donné par les boys à Glasgow) du nom de If You Want Blood, sans doute l’un des plus essentiels de toute l’Histoire du rock, ne serait-ce que pour sa pochette délirante où Angus agonise un manche de guitare planté dans le ventre. L’album live donne à entendre une copieuse enfilade de hits qui prennent une autre dimension sur scène, tant du côté de l’énergie brute déployée (chaque morceau est joué deux fois plus vite environ) que de l’interprétation d’un Bon Scott bluffant de bagout et de coffre.

Produit par Robert John « Mutt » Lange, l’album Highway to Hell de 1979 parachève une progression méthodique et fait office de dernière impulsion avant le grand saut en terme de médiatisation et de popularité. L’arrivée du producteur Lange au sein de la galaxie des frères Young va donner au groupe le clinquant nécessaire (notamment du côté des choeurs) à une explosion radiophonique. AC/DC empochera avec lui son premier disque de platine aux USA (sept fois platiné aujourd’hui) et sa chanson-titre devient son « Smoke on the Water » à lui. Sortira l’année suivante l’immense Back In Black, l’un des disques majeurs de toute l’Histoire du (hard) rock. Ces deux albums au succès massif existent presque aujourd’hui par eux-mêmes, ayant quitté la droite lignée d’une discographie de haute volée pour rejoindre quelques étagères de quidams peu au fait des subtilités passées (et à venir) du combo, mais pas peu fiers de s’encanailler de temps à autre à leur écoute. Ils ont pourtant une histoire dramatiquement opposée.

Si Highway To Hell est l’album de l’éclosion populaire et le symbole d’un groupe qui mord à pleines dents dans son inspiration, Back In Black sera, quant à lui, tout autant l’album de l’explosion interplanétaire que celui du deuil.

Une petite année pourtant les sépare. Année au cours de laquelle le groupe aura tourné intensément pour promouvoir Highway To Hell et commencé dans la foulée l’enregistrement du second, avant de voir son chanteur Bon Scott trouver la mort par une froide et bien trop arrosée nuit de février. Il n’avait pas trente-quatre ans. Cette terrible nouvelle ébranle bien évidemment le groupe qui décide toutefois de poursuivre sa route en recrutant un solide braillard nommé Brian Johnson, connu jusqu’ici (enfin en Angleterre) pour avoir passé une petite moitié des années 70 derrière le micro du groupe Geordie. AC/DC se remet donc au travail, toujours avec Mutt Lange aux manettes et sous la pression, pour ne rien arranger, de son impatient label. C’est un album intitulé Back In Black qui sort dans tous les bacs aux premiers jours de l’été 1980, avec sa pochette toute noire et le glas qui sonne en guise de premières mesures. En tête des ventes anglaises, l’album sera Top 4 US, pays où il a touché à ce jour vingt-deux fois la certification platine ! Véritable phénomène commercial, le disque est tout simplement l’une des plus grosses ventes de tous les temps (plusieurs dizaines de millions d’exemplaires écoulés) ainsi qu’un solide succès critique avec ces morceaux gravés dans le marbre comme « Hell’s Bells », « Back In Black », « Shoot To Thrill » ou encore le plus déluré « You Shook Me All Night Long ». Avec ces deux récents albums, avec Bon puis Brian, AC/DC trône alors au sommet du rock au sens large, tout simplement.

Malgré la place de numéro 1 des ventes américaines pour le disque suivant, For Those About to rock we Salute You, les années 80 ne seront pas les meilleures pour AC/DC, qui aura cependant le bon goût de ne pas succomber à la dictature du maquillage, du spandex et de la laque fixante au plus fort de la hype glam metal en enquillant des tournées toujours chaleureusement suivies côté affluence malgré des albums (produits par le groupe cette fois) fonctionnels (et disques d’or le plus souvent) et sans guère d’éclat(s). Un peu comme si le succès s’était branché sur le mode alternatif. Boosté par le carton réalisé par la fausse BOF (et fausse compilation du coup) du film Maximum Overdrive, notamment son irrésistible inédit « Who made Who », AC/DC revient aux choses sérieuses à la toute fin de la décennie avec l’album Blow up your Video, de nouveau platine un peu partout dans le monde, même si, déjà, la tournée promo qui lui fait suite s’effectue sans Malcolm, en phase de repos/dégrisement suite à une trop forte accoutumance à l’alcool.

Les années 90 repartiront néanmoins de plus belle avec la sortie du luxuriant album The Razors Edge, produit cette fois par le Midas de la production du moment, Bruce « Bon Jovi/Aerosmith » Fairbairn, dont le chantant « Moneytalks »et surtout l’hymne absolu « Thunderstruck » serviront d’étendards populaires à un groupe à nouveau branché sur le succès continu. Bâti sur un style intangible mais caréné de partout histoire de s’inscrire dans l’air du temps, The Razors Edge réussit à combler l’essentiel des fans du groupe comme, surtout, à en toucher une nouvelle fournée, l’album retrouvant en effet les plus hauts standards de vente du groupe (Top 2 US et quintuple platine aux Etats-Unis par exemple) pour un total approximatif de dix millions de ventes mondiales.

Voilà sans doute avec ce disque, et cette tournée immortalisée par le double live de 1992 enregistré du côté de Donnington, un point de bascule et le signal d’un nouveau chapitre pour AC/DC, celui de la reconnaissance iconique déconnectée de toute créativité musicale (malgré de réguliers et solides albums), un peu comme si chacun avait désormais rendez-vous une à deux fois par décennie avec Angus, Brian, Malcolm, Cliff et Phil dans les stades du monde entier.

Ce fructueux chapitre nous amène jusqu’aux dernières années, là où, pas à pas, le poids des ans et des turpitudes individuelles se sont faits plus clairement sentir. Ce fut tout d’abord l’infortuné Phil Rudd qui fut contraint de prendre quelques distances avec le groupe, peu avant que Cliff Williams puis surtout Brian Johnson, contraint et forcé par des soucis d’oreilles, ne suivent. Ce fut ensuite un Malcolm Young gravement malade qui s’éclipsa, en toute discrétion cela va de soi, remplacé à nouveau (comme jadis) par le neveu Stevie Young sur la dernière tournée entreprise par le groupe, celle avec Axl Rose, pour la promotion de Rock or Bust, album entièrement signé, cela dit, par les deux frangins Young.

Si nul ne sait de quoi le futur d’AC/DC sera fait (le groupe resterait toutefois décidé à poursuivre l’aventure), tout le monde a bien conscience qu’une page s’est définitivement tournée ces derniers mois, et plus encore avec l’annonce il y a quelques jours du décès d’un Malcolm douloureusement usé par ces dernières années, entre un traitement, victorieux d’un cancer des poumons, divers problèmes cardiaques et d’autres soucis bien trop lourds pour un corps aussi menu et fragile. Son empreinte restera quoiqu’il en soit immense, à la hauteur du legs d’un groupe, et d’une fratrie, digne des plus belles légendes du Rock.

https://www.youtube.com/watch?v=XqBgh8Hus6g

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).