« Ziggy Stardust » : quand le rock vole en éclats dorés.

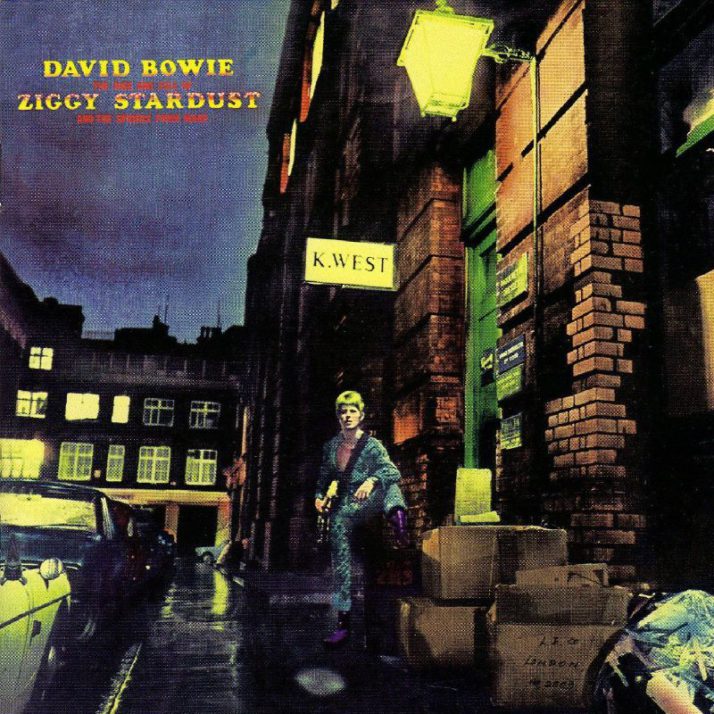

On fête cette année les 40 ans de la sortie du disque The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars. Une date essentielle dans l’histoire de la musique pop-rock. Ziggy Stardust, c’est aussi un personnage, un univers, un concept, une démarche… L’événement est salué par une réédition de l’œuvre, remasterisée pour l’occasion, chez EMI ; par moult articles de presse… Et, fait plus marquant, par la pose d’une plaque commémorative à l’endroit précis où l’une des photos de la pochette a été prise, à Londres – au 23 Heddon Street, la rue près de laquelle se trouve la fameuse cabine téléphonique rouge que l’on voit aussi sur la pochette. C’est le troisième personnage de fiction qui se trouve ainsi honoré par une Institution liée à la Couronne – les deux premiers étant Sherlock Holmes et Lara Croft. Le créateur, David Bowie, n’était pas présent lors de la cérémonie – probablement parce qu’il a mystérieusement et résolument quitté les feux de la rampe depuis 2003, l’année où il a subi une angioplastie suite à un accident cardio-vasculaire.

Bowie est, en 1971 un artiste de 24 ans qui a déjà plusieurs disques à son actif, qui a gagné l’estime de la critique, mais qui n’arrive pas à percer au niveau public – le morceau Space Oddity (1969) étant une exception. Il va petit à petit trouver la formule magique avec l’aide de son entourage très actif et déterminé : sa femme Angie, son manager Tony Defries, son guitariste Mick Ronson…

* Un rock à la fois dur et brillant, dense et pointu, lyrique et saturé, extrêmement bien calibré de manière à toucher au centre la cible musicale qui sommeille en chaque adolescent britannique. C’est assez nouveau pour Bowie, qui a jusqu’à présent surtout donné dans la variété pop et la musique aux résonances folk.

* Une image et une dégaine provocantes, agressives et ciné-théâtrales – Bowie imite les figures prégnantes du moment : les « droogies » de Burgess et Kubrick, reprend leur langage : le « nadsat ». En ouverture de certains concerts, il fait d’ailleurs diffuser la musique de Beethoven revue par Walter Carlos. Il se teint les cheveux en orange ou rouge vif, s’inspire de la culture japonaise, notamment du kabuki.

* Des références comportementales et vestimentaires à une sexualité débridée et dépassant les limites rassurantes de l’hétérosexualité – il s’agit de faire fantasmer le public, de titiller ses pulsions de vie… et aussi, ne manquons pas de le noter, de mort. La déclaration très calculée du chanteur au célèbre magazine Melody Maker, en janvier 1972, selon laquelle il serait homosexuel et l’aurait toujours été, fait l’effet d’une bombe dans la très conservatrice et perfide Albion. Bowie inventera en concert une figure scénique d’anthologie : une fellation simulée du guitariste par le chanteur.

* Un fil narratif qui donne une relative cohérence à l’album. Semble racontée une histoire, plus ou moins bien construite à travers l’assemblage des morceaux – certains refusent au disque la dénomination de « concept album », considérant que les chansons sont finalement assez disparates. Le parcours d’une « rock star » extra-terrestre qui arriverait sur notre terre condamnée à la destruction et où les humains sont hystériquement déboussolés, qui déchaîne les foules juvéniles en prophète sans tabou. Le destin d’une idole libidineuse repoussante autant qu’attirante, et qui est suicidée par ses fans en une catharsis jubilatoire. Rock et science-fiction, rock et dystopie, rock et crypto-religiosité.

Photo Brian Ward

Intellectuellement, l’idée lumineuse, assez révolutionnaire pour l’époque dans l’industrie de la musique populaire, est aussi et surtout de créer une mise abîme du monde dans lequel Bowie évolue et voudrait se faire une place de « nazz » – un « meneur » en nadsat -, de procéder à une représentation auto-réflexive du « star system ». Et aussi de multiplier les références, ce qui avait déjà été fait abondamment dans le disque précédent : Hunky Dory (1971). Ainsi, au fil du temps, les esprits éclairés comprendront la modernité fondamentale du travail de Bowie. D’aucuns – l’écrivain Jon Savage dès 2002 – iront même jusqu’à parler du caractère « post-moderne » du disque : références abondantes et structurantes, goût pour les associations hétéroclites, artificialité et anti-naturalisme artistiques revendiqués, dépassement du classicisme rock et volonté d’une sortie hors de son histoire destinée de toute façon à finir.

Pour aller au-delà du rock et faire du méta-rock, il faut l’englober, faire une synthèse de son passé, présent et supposé avenir – qui est déjà considéré comme sans futur. Ainsi le disque se voulait au départ un hommage explicite à cette musique populaire née dans les années cinquante. Bowie devait y inclure une reprise du Round & Round de Chuck Berry – il la gardera finalement sous le coude – et donner ce titre à l’album. Ainsi, le personnage de Ziggy, figure surdéterminée, pourrait être une condensation, entre autres, de Vince Taylor, chantre illuminé du rockabilly ; du Legendary Stardust Cowboy qui a quelques délires relatifs à la conquête spatiale ; d’Iggy pop, l’animal proto-punk. Ainsi, Ziggy joue de la main gauche comme Hendrix, un des célèbres suicidés de la société rock ! Ainsi, le pendant féminin de Ziggy, Lady Stardust, se voit devenir héroïne fatale d’une chanson-hommage au chanteur le plus populaire en Grande Bretagne au début des années soixante-dix, Marc Bolan – dont le groupe s’appelle T.Rex. Bolan est un ami et un rival de Bowie. Il est l’instaurateur du « glam rock », ce mouvement hédoniste en rupture avec les crédos de l’époque hippie et qui annonce le punk, au sein duquel va s’inscrire Bowie. Avec Ziggy, celui-ci va devenir le représentant majeur du courant « glitter », justement, reléguant progressivement l’auteur de Dandy In The Underworld aux oubliettes.

C’est au studio Trident de Londres, à l’automne 1971 – alors que l’album Hunky Dory n’est pas encore sorti -, que Bowie travaille à l’élaboration du nouveau disque avec ses trois musiciens qui forment les « Spiders from Mars » – Ronson à la guitare et au piano, Trevor Bolder à la basse et Woody Woodmansey à la batterie. Le Trident est probablement le meilleur studio du Royaume-Uni. Il est le premier à être équipé d’un « seize pistes », en 1969. À cette date, le disque des Beatles Abbey Road est enregistré dans les studios du même nom sur un « huit pistes » !

On connaît des démos de certains morceaux. Le travail d’arrangement qui a été réalisé pour le disque, et que l’on doit beaucoup à Ronson, est celui d’orfèvres. Le (co-)producteur Ken Scott, qui remplace Tony Visconti, un autre collaborateur attitré de Bowie – et aussi de T.Rex -, et l’artiste lui-même travaillent à donner tout son punch catchy et sa clarté absolue au son. Celui-ci n’a pas pris une ride.

Ken Scott a été ingénieur du son et a travaillé à bonne école : celle des Fab Four au studio Abbey Road. Il travaillera plus tard, entre autres, pour Supertramp. Il connaît la musique ! L’efficacité est dans ses cordes.

Aucun des morceaux retenus, pas un seul, n’est anodin. Tout s’enchaîne au poil (« hunky dory ») et vient à point. Five Years c’est le contexte campé avec moult visions surréalistes. Les violons stridents et la montée du chant en hurlements donnent forme au tourbillon apocalyptique qui s’annonce. Soul Love propose des variations sur l’amour d’une préciosité sans pareil, grâce notamment à la guitare et au saxophone – c’est Bowie qui joue. Moonage Daydream introduit Ziggy le monstre, animal-putassier d’outre-terre qui prône la défonce onirique. Le solo final, tout en répétition de notes de plus en plus larges et hautes, est coïtal à souhait. Starman, inspiré par Over The Rainbow, est une merveilleuse ballade, de type acoustique, où les adolescents sont encouragés à s’éclater pour eux-mêmes et avec Ziggy… La chanson finit en un chœur entêtant. It Ain’t Easy est une pièce étrange mais d’importance où Bowie métamorphose sa voix comme il sait si bien le faire – la rendant ici particulièrement pointue et nasale – : « Ce n’est pas facile d’atteindre le Paradis [le sommet de la gloire ?] quand vous êtes au plus bas ». Il s’agit de la reprise d’une chanson de Ron Davies datant de 1970, déjà (ré)interprétée par plusieurs autres artistes avant 1972… La reprise : une des spécialités de Bowie qui ne manque jamais de rendre hommage aux artistes qu’il aime, d’emprunter pour faire sien. Lady Stardust fait la part belle au piano… Le Paradis est finalement bel et bien atteint par le groupe du chanteur-étoile qui joue en une harmonie parfaite et pour l’éternité. Star est très énergique, saccadée, et structurellement réjouissante. Les chœurs, sublimement maniérés, sont poussés dans les suraigus par la technique… Le morceau évoque l’importance vitale du rock and roll, sa force de conviction et sa pertinence que d’autres domaines – notamment la politique – ne peuvent que lui envier. Hang On To Yourself est un rock énergique et envoûtant, annonçant les hymnes punk. Ziggy Stardust est le morceau de choix de l’œuvre ici évoquée. Un riff introducteur destiné à devenir mythique, martial et hyper électrisé… Tout est dit sur le héros, son charisme fascinant, mais aussi son insupportable arrogance et sa disparition tragique. Suffragette City est à nouveau un titre détonant, mais très contrôlé au niveau de la production… Un morceau à la répétitivité orgasmique. Rock And Roll Suicide est la cerise noire sur le gâteau multicolore. Avec un lyrisme fou, Bowie y parle du temps qui passe plus vite que notre ombre, de la mort et de la communion avec l’autre qui souffre : « Donne-moi tes mains… Tu es merveilleux/se ». Idéal pour les fins de concerts ! Martèlement macabre à la grosse caisse et violons démonstratifs.

Dans la pochette intérieure du disque (Bowie, Trevor Bolder, Woody Woodmansey, Mick Ronson)

Ken Scott vient de sortir ses mémoires : Abbey Road to Ziggy Stardust: Off the Record With the Beatles, Bowie, Elton & So Much More (Alfred Music Publishing, Harlow, 2012). Il s’est exprimé abondamment sur l’enregistrement du disque ces jours-ci, dans les médias. Bowie, raconte-t-il, arrivait avec la base des morceaux qu’il jouait sur sa guitare « douze cordes ». Le travail d’orchestration en studio était collectif. C’était à chaque musicien d’apporter ses idées, ses lignes instrumentales. Selon Scott, la mayonnaise ziggyienne a excellemment pris car le disque a été enregistré dans la foulée de Hunky Dory. Les musiciens, encore chauds, travaillaient ensemble de façon presque intuitive. La communication était parfois « silencieuse ». Bowie est très impatient, il travaille rapidement. Pour Scott, qui a répondu aux questions de l’animatrice Vali sur France Inter – cf. l’émission « Pop, etc. » du 2 juin 2012 -, Bowie est « un des plus grands vocalistes » qu’il ait connus. Il déclare : « 95 % des voix étaient des premières prises. Je réglais le niveau et on laissait courir (…) Il n’y avait pas d’effet, genre Auto Tune, pour corriger la justesse, il n’y avait pas de Pro Tools pour tout déplacer ou recaler. Ce que vous entendez c’est ce qu’il a chanté la première fois ». Et le producteur d’ajouter qu’il était extrêmement rare que Bowie fut « obligé de faire la voix en deux prises ».

Quand le disque sort, en juin 1972, le succès est assez foudroyant en Grande-Bretagne. Le public est décoiffé, et singe très vite l’« alligator » efféminé, la « maman-papa » fardée. Il se prend à rêver, à embellir son quotidien glauque et sa propre image, à envisager comme les Araignées martiennes de voler des guitares pour aligner les riffs simples mais assassins – et aussi, probablement, des vêtements dans les voitures laissées ouvertes : cf. la chanson All The Young Dudes -, à tenter de se libérer du carcan social étouffant. À vrai dire, et pour paraphraser Oscar Wilde, les fans de Ziggy sont de ceux qui voient les étoiles même en étant dans le caniveau… Bowie et ses sbires multiplient les concerts dans son pays où il est bien prophète, mais aussi aux Etats-Unis et au Japon et tentent parfois, quand l’argent est disponible, de leur donner la dimension d’un show de music-hall, d’un théâtre des attractions. En 1973, Ziggy se métamorphose en Aladdin Sane – un personnage ouvertement schizoïde. Mais Aladdin n’est que prolongement outrancier et américanisé de Ziggy.

Bowie se sent, au bout de quelques mois épuisants où sa créativité s’en est d’ailleurs donnée à cœur joie – il a travaillé pour Lou Reed, Iggy Pop et les Stooges, Mott The Hopple -, relégué au cachot. Ziggy, toujours Ziggy… Il n’y en a plus que pour Ziggy ! Bowie en souffre apparemment des neurones. Le chanteur a alors l’idée, toujours géniale, de suicider sur scène son personnage de suicidé, en juillet 1973. Il prétend – ce qui est vrai mais probablement qu’en partie – que le « messie lépreux » lui colle trop à la peau et lui fait perdre la boule. Le chanteur ne sera pas guéri pour autant – il souffrira de quelques délires paranoïaques et schizophréniques dans les années 1975/76 -, mais pourra découvrir et se construire d’autres horizons musicaux et adopter un style plus adapté aux goûts des jeunes américains qui ne sont pas séduits autant que les Britanniques par la « Poussière d’étoile » à l’accent parfois un peu cockney : la soul.

Ziggy est mort, vive Ziggy. Le charme glamour, le décadentisme dandy, le narcissisme merveilleusement irritant de l’énergique trublion divinement sexy, auront marqué le rock. Ce rock que Bowie aura contribué à faire voler en éclats dorés. Il est plus que jamais d’actualité dans un monde glauque et sombre qui n’en finit pas de perdre ses repères et qui s’accroche encore à de bien trop vieilles lunes.

Photo Mick Rock (Publicité dans le Melody Maker – 8 juillet 1972)

—

L’édition 2012 du disque chez EMI comprend un CD et un vinyle remasterisé à l’Air Studio de Londres par Ray Staff, ingénieur du son qui a travaillé au Studio Trident – son stéréo 5.1. En bonus, quelques morceaux remixés par Ken Scott en 2003, dont l’instrumental de Moonage Daydream.

Enrique Seknadje est l’auteur de l’ouvrage David Bowie – « Le Phénomène Ziggy Stardust » et autres essais, Camion Blanc, Rosières En Haye, 2009.

—

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).

Frederic Leloup

Bel article Enrique