Désormais, un vendredi par mois, on jettera un œil dans le rétro avec cette rubrique replay, l’occasion de revenir sur 3 jeux auxquels nous avons rejoués et d’évoquer certaines perspectives. Et aujourd’hui, on sort l’artillerie lourde, à la faveur d’un gamepass Microsoft d’une générosité difficile à prendre en défaut et d’une Xbox Série S au SSD ronronnant…

Skyrim (2011)

La belle séquence d’intro du titre, quand le titre-même du jeu vient imprimer la rétine…

5ème épisode de la série de fantasy The Elder Scrolls, Skyrim est sorti il y a 10 ans (déjà…) et reste une date, puisque ayant marqué l’accession du grand public aux Role Playing Games les plus touffus et à la grande machine à bugs de Bethesda. Mais rejouer à Skyrim en 2021 n’est pas incongru tant le jeu (qui aura bénéficier de l’expertise d’une armée de moddeurs travaillant dans l’ombre – et gratuitement) reste agréable visuellement, désormais stable et toujours ultra efficace niveau exploration. Car oui, la grande force de Skyrim réside bien dans sa map savamment équilibrée entre plaines, marais, reliefs escarpés et grottes abyssales. Parcourir Bordeciel (magnifique traduction française de Skyrim) est un plaisir sans cesse renouvelé. Arriver à Fortdhiver et s’inscrire à l’académie des mages, prendre part aux intrigues de cours de Solitude, tomber sur une citée oubliée dwemer, etc, etc, etc. Autant de moments savoureux où le plaisir de l’exploration est au maximum, d’autant plus avec un SSD pour pallier à certaines errances du moteur-maison…

Car si la promesse de pouvoir traverser d’est en ouest toute la map sans temps de chargement était déjà tenu en 2011, le tour de force se faisait grâce à une belle entourloupe : dès que l’on souhaitait rentrer dans une maison, un donjon, une grotte, on n’évitait pas l’honni temps de chargement, qui plus est souvent longuet (ce qui nous permettait, ceci dit, d’admirer les modèles 3D des créatures du jeu). Désormais, grâce au miracle du SSD, tout cela est révolu : à peine 3 secondes (au plus long) sont nécessaires pour accéder à une nouvelle zone (quand ce n’est quasiment pas instantané). Un confort qui se fait au détriment de ces écrans de chargement pensés à l’époque pour nous faire passer le temps et qui nous permettaient dans Skyrim d’admirer, donc, les modèles 3D du jeu mais aussi d’apporter un éclairage, à l’occasion fort utile, sur des règles parfois obscures. Un détail, sans doute, mais un détail qui trahit d’emblée l’âge vénérable du titre et une conception désormais obsolète. À voir comment les jeux intégreront dans le futur ces temps d’accès instantanés et reverront leur manière de transmettre certaines règles qui les gouvernent.

Skyrim, ce jeu où l’on croise des bardes heavy-prog’… (spéciale dédicace à Bruno)

Ceci dit, il est vrai aussi que ce n’est pas le seul détail qui renvoie au passé. Si le moteur graphique s’en sort toujours plutôt bien (on notera notamment les apports de la Speciale Edition de 2016, remaster de l’édition originale qui revoyait les éclairages et leurs effets volumétriques, ainsi que le travail des moddeurs sur tout un tas d’assets – pour peu que l’on installe des mods), le moteur physique reste ce qu’il était déjà en 2011 : un système ultra rigide occasionnant pas mal de bizarreries, comme ces chaises indéboulonnables qui viennent vous bloquer le passage au cours d’une fuite – rage quit assuré -, ou ces vols planés grandioses lorsqu’un troll vous donne un coup de massue.

Quant à l’histoire – et à la manière de la raconter -, Skyrim n’a pas à rougir des canons qui régissent encore les open worlds actuels – en particulier ceux d’Ubisoft : le monde est gorgé de quêtes annexes à glaner en flânant simplement, et ces quêtes ont souvent un doux parfum romanesque participant au charme global du jeu (on pense en particulier à toutes celles liées aux daedras, les divinités bien déviantes du jeu). Quant à la quête principale, si elle retombe nécessairement sur les enjeux qu’elle pose, elle possède suffisamment d’articulations pour que le joueur puisse emprunter des contre-allées narratives au cours d’un re-run. Skyrim était et reste un authentique RPG.

Oups… L’ours a bouffé le barde.

Et puis on est surpris, à refaire le jeu, de constater combien tout Skyrim ne se prend au final pas au sérieux. Ré-évoquons notamment les quêtes daedriques, bien souvent franchement délirantes, avec ces divinités mégalomanes et psychotiques; ou encore certaines mécaniques de jeu comme celles impliquant la montée de compétence automatique pour peu que la dite-compétence soit utilisée. Celle concernant les armures en particulier amène des séquences proches du slapstick pur : reprenant à son compte l’adage “c’est en forgeant que l’on devient forgeron”, la compétence armure augmente donc grâce aux coups assénés par vos adversaires. Une fois compris la mécanique, on se retrouve vite à sélectionner des mobs lambda histoire de se coller des roustes entre amis de passage et littéralement farmer des points de compétence. Des moments de pure convivialité, donc.

Bref, pour le prochain Elder Scrolls annoncé par Bethesda, on sait déjà que ce sera la continuité dans le changement – et l’inverse nécessairement. Un nouveau moteur graphique et physique est annoncé et ce sera, je pense, la seule véritable grosse nouveauté du titre. Parce qu’on voit mal le développeur-éditeur transformer de fond en comble une formule gagnante, même vieille de 10 ans. Tout au plus le prions-nous de se pencher sur la stricte quality of life, soit ce qui participe au confort du joueur, notamment l’interface et la gestion de l’inventaire. Déjà imbitable à l’époque – allez donc gérer une centaine de potions aux effets tous différents… -, l’inventaire reste le seul véritable point noir d’un jeu toujours aussi charmant.

Ah puis aussi… Si Bethesda pouvait éviter le naufrage multi-joueurs infligé à son autre licence-phare, Fallout…

Shadows Of The Damned (2011)

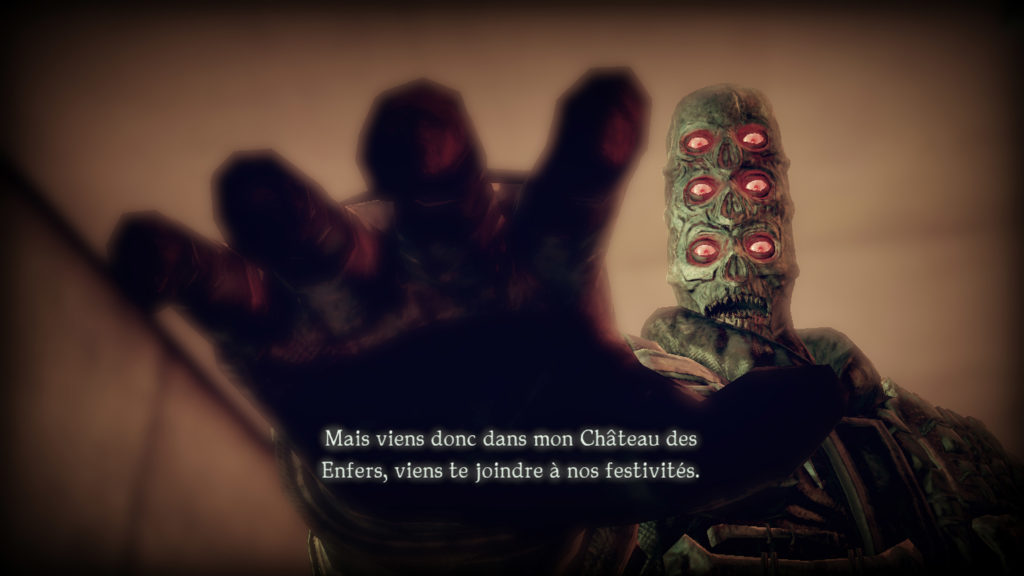

hmmmmmmmm… Je peux passer mon tour ?

J’avoue que j’aime assez présenter Suda51 comme une sorte de Robert Rodriguez du jeu vidéo japonais. C’est réducteur, certes, mais les deux hommes partagent beaucoup de points communs : une indépendance farouche, un goût certain pour les rogatons d’un culture pop des plus déviantes, une attitude de punk potache. Et ce Shadows Of The Damned, jeu d’action et de tir à la troisième personne, est sans doute le jeu le plus rodriguezien de l’ami Suda.

Au programme : un héros ultra badass, des démons lubriques, des grosses cylindrés, des gros pétards, des petites pépées, du punk rock ET de la muzak pour se poiler. Shadows Of The Damned est un jeu grindhouse jusqu’à la moelle (et les excès de mauvais goût) tout comme Une Nuit en Enfer et Planet Terror pouvaient l’être. Et comme souvent pour les films de Rodriguez, ça passe ET ça casse dans le même mouvement.

Au rayon des séquences de jeu malaisantes, on citera cette horrible passage en rail shooter immobile dite “du Big Boner”. Malaisante parce que le strict gameplay y est absolument atroce, mais aussi parce que la symbolique usitée (arme à feu = gros phallus) est incroyablement lourde. Cela donne 10 minutes de jeu où l’on rit sacrément jaune, presque gêné de participer à une telle pantalonnade. Pour autant, on sait aussi que l’ami Suda nous balancera, une fois avalée la cuillerée d’huile de ricin, une de ses fulgurances d’écriture dont il a le secret, une envolée d’un romantisme fou tout autant qu’une vanne vraiment hilarante. Alors on s’accroche. Et on fait bien ici, puisqu’à la production, le grand Shinji Mikami veille.

la tête coupée qui parle, un classique de Suda51…

Shinji Mikami est tout simplement un des plus grands créateurs de jeux vidéos. S’il n’a pas le génie d’un Kojima, c’est un créatif d’une constance épatante. Pas un seul de ses jeux n’est véritablement raté (non, pas même Dino Crisis) et il a souvent impulsé au JV des mouvements durables. Citons juste le premier Resident Evil, la révolution amenée ensuite par Resident Evil 4, le gameplay halluciné de Vanquish, le délirant God Hand, The Evil Within… bref, n’en jetez pas plus, Shinji Mikami est quelqu’un d’influent. Et quand Mikami, producteur, veille au grain, on peut être sûr d’avoir un produit à peu près bien fagoté, même avec un vieux punk jemenfoutiste tel que Suda à la direction.

Et l’équilibre (quoique parfois vacillant) est donc maintenu sur ce Shadows Of The Damned. L’ami Suda est à peu près canalisé et sa vieille manie consistant à balancer une idée de gameplay puis à l’abandonner dans la foulée est ici sacrément atténuée. On s’étonne même de voir des mécaniques s’approfondir en jeu, venir s’entrechoquer avec d’autres pour élaborer des situations inédites. On sent ici un soin dans le level design que n’ont pas (loin s’en faut) d’autres titres de Suda. Un simple exemple : vaincre le boss final vous demandera de mettre à contribution tout votre arsenal pour l’achever, les différents patterns qu’il utilise nécessitant tel ou tel arme à des moments bien précis. On sent ici la malice et l’exigence de Mikami.

Et même la blague (qu’affectionne Suda) de balancer une séquence de gameplay volontiers désuète en beau milieu de jeu s’avère ici payante et délicieusement jolie (au lieu d’être gratuite et atrocement laide). Ainsi, le jeu break littéralement 3 fois sur une séquence de shoot’em up 2D pastichant l’esthétique et le gameplay des jeux flash de l’époque. En plus d’être savoureusement trollesque (le jeu a été réalisé sous Unreal Engine, soit la rolls des moteurs de jeux. Et si c’est pour faire un jeu flash…), ces séquences précises prennent avec le temps une bien curieuse patine, capsule temporelle à l’intérieur d’une capsule temporelle. Une blague de Suda qui fait long feu ? Désolé, mais on n’est pas habitué…

Tout le drame de Suda51 résumé en un photogramme… cruel.

Depuis ce titre, Suda n’en finit plus de s’enferrer dans ses mauvaises habitudes. Ses blagues de punk potache ne font plus rire grand monde et son récent Travis Strikes Again, perclus d’auto-satisfaction et de discours méta lourdingue, n’aura pas brillé, loin s’en faut. Mais une annonce l’année dernière aura toutefois réchauffé le cœur des gamers, celle de la collaboration de Suda avec un autre grand créateur japonais de jeux tout-pétés-mais-cultes-aussi, SWERY, auteur de l’inoubliable Deadly Premonition. Wait and see…

Dishonored 2 (2016)

Le gros morceau de ce replay. Un chef d’œuvre intemporel et inépuisable. C’est simple, lors d’une récente émission de Canard PC, à l’issue d’une séquence hautement rocambolesque (et à franchement mourir de rire, comme souvent avec la famille CPC), Dishonored – la franchise et, plus globalement, l’œuvre du studio lyonnais Arkane – a été élu meilleur jeu français de tous les temps. Et PERSONNE n’y a trouvé à redire quoique ce soit. Que ce soit Ackboo, Izual, Nono Malware ou Sebum, PERSONNE !!!

Il faut dire que la barre est haute avec ce Dishonored 2, surpassant en tous points un premier volet déjà porté sur l’excellence. Ainsi, les mécaniques de gameplay sont multipliés de fait par deux puisque nous avons le choix entre jouer deux personnages aux compétences et pouvoirs sensiblement différents. De plus, l’un appelant l’autre, les embranchements scénaristiques sont eux aussi multipliés, influant sur l’histoire du monde traversé; et qui plus est secondés par des effets systémiques sur ledit monde assujettis à votre façon de jouer (le fameux “degré de chaos” déjà présent dans le premier volet, ici nettement plus développé et finement calculé). Les possibilités de jeu et de narration sont multiples, appelant à une rejouabilité jouissive.

« Nous avons entendu parler de soldats de métal, de femmes commandant aux arbres et de baleines se rassemblant dans le port, chantant leur chant à l’envers. J’en veux au monde entier de se dresser entre toi et moi. »

Les Dishonored – et en particulier ce deuxième épisode – sont les mètre-étalons de l’immersive simulation, un genre de jeux mettant au centre de son gameplay la liberté d’approche et de résolution des situations croisées via des mécaniques de jeux profuses, véritable boîte à outils ludiques nécessaires, mais pas obligatoires. Les immersive sims sont des jeux qui, majoritairement, poussent le joueur à la réflexion quant à l’utilisation de la violence pour arriver à ses fins. En laissant le choix d’utiliser une voie sanglante tout en nous montrant les conséquences, ces jeux nous amènent souvent à privilégier l’infiltration, le pacifisme. Ces jeux nous rendent meilleurs, oui, n’ayons pas peur des mots (bon, je mets de côté Hitman, cet immersive sim où l’on joue un assassin, évidemment).

Mais qu’est-ce qui fait de Dishonored 2 le meilleur des immersives sims ? Eh bien son level design, absolument époustouflant. D’autant plus époustouflant que les maps sont globalement ultra ramassées, ne s’étalant jamais. Et pourtant quelle liberté ! Jouant sur la verticalité, troués de toutes parts par des passages plus ou moins secrets ne s’offrant parfois au joueur qu’à la faveur de telle compétence enfin débloquée, les aires que propose le jeu sont toutes passionnantes à la découverte comme à la revoyure. Connaître une issue, vouloir en tester une autre repérée précédemment, en découvrir pour l’occasion une nouvelle.

« J’ai vécu de nombreuses vies différentes, reste à savoir si je serais toujours capable d’en commencer une nouvelle. Et combien est-ce qu’il m’en reste ? »

Jusqu’à deux maps précises, deux missions spécifiques poussant toutes ces mécaniques déjà brillantes dans leurs ultimes développements : le manoir à géométrie variable de l’inventeur Jindosh et le manoir à temporalité variable d’Aramis Stilton. Là, le jeu devient littéralement grandiose de virtuosité pleinement contrôlée. Mécaniques de jeu, environnement, narration, tout ici s’emboite d’une façon qui tient au pur miracle, offrant au média JV deux de ses plus beaux moments, de la poésie pure qui ne tient qu’au média et à ses propriétés spécifiques. Absolument unique.

Arkane, studio français œuvrant derrière la franchise, ne s’arrêtera pas là, délivrant après ce Dishonored 2 un troisième volet s’avançant en stand-alone (puisque développant une intrigue parallèle à l’axe Corvo/Emily) et intitulé La Mort de L’Outsider. Un épisode qui est, pour moi, une véritable conclusion grandement satisfaisante à la franchise puisque s’intéressant au sort des tueurs d’impératrice présidant à l’incipit de toute l’histoire, ainsi qu’au sort de l’Outsider, deus ex machina tragique du monde de Dishonored. En terme de narration pure, le plus bel épisode de la franchise, sombre et plein de mélancolie, qui plus est pas en reste au niveau level design et gameplay.

Quant à Arkane-même, le studio est tout simplement à la manœuvre du jeu que j’attends le plus cette année, Deathloop, dont la sortie est annoncé sur PS5 le 21 mai prochain et dont les trailers évoquent un Dishonored sauce pop et épicé aux paradoxes temporels… Que demander de plus?

« Il n’y a pas d’étoiles dans le ciel. Il n’y a pas de ciel… Tu veux que je te montre le chemin… Non. Perdons-nous plutôt ensemble ici un instant. »

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).