« J’aimerais qu’il existe des lieux stables, immobiles, intangibles, intouchés et presque intouchables, immuables (…) des lieux qui seraient des références, des points de départ, des sources (…) De tels lieux n’existent pas, et c’est parce qu’ils n’existent pas que l’espace devient question, cesse d’être évidence, cesse d’être approprié. L’espace est un doute (…) »

– Georges Perec, Espèces d’espaces, éditions Galilée, 2007 –

La plasticienne Cristina Iglesias naît en 1956 à San Sebastian. Reconnue dans le milieu de l’art contemporain depuis deux décennies, ses installations font le tour du monde. La fin des années 90 marque le début des rétrospectives. La première a lieu au musée Guggenheim de NYC en 1997. Un an plus tard, à celui de Bilbao. Elle obtient plusieurs prix : le Spanish National Prize for Visual Arts en 1999 ; le Berliner Kunstpreis en 2012. Ponctue son curriculum vitae de commandes publiques. Entre autres pour le musée du Prado (2007), et l’ile d’Espiritu Santo (2010). Parmi ses dernières réalisations, une chambre végétale à Inhotim dans le Minas Gerais (Brésil), un projet oecuménique pour la ville de Tolède (Espagne). Cristina est représentée par la galerie Goodmann à Paris et NYC.

Jusqu’au 31 juillet elle est l’invitée du musée de Grenoble. C’est la deuxième fois qu’un musée français lui ouvre ses portes. Cette exposition, elle l’envisage comme une succession d’espaces qui résume son parcours. Titre de cette exposition, Sculpter la nature envisage sa trajectoire à rebours. Remonte le fil des différents thèmes qui ont jalonné sa création jusqu’à aujourd’hui. Le dernier en date, c’est l’eau, leitmotiv d’une exposition qui, logiquement, s’ouvre sur des fonds marins.

– Miscellanées d’influences –

Un voyage énigmatique, c’est ce qui revient en boucle dans les propos des visiteurs au sortir d’une de ses expositions. Suscitant l’intérêt, éveillant la curiosité. Qu’est-ce qui plaît donc autant chez cette plasticienne passée par la Chelsea School of Arts ? Comme beaucoup d’artistes contemporains, elle s’inspire de courants existants : minimalisme, land-art, si tant est que ce courant-là en est une, définition. Comme un certain nombre d’entre eux, elle fait dans l’installation, la sculpture, et l’architecture. Une intentionnalité qu’elle ajuste sur l’évolution de l’histoire de l’art, même récente. Une réflexion sur le mode de production, de conception et de perception, préoccupations communes au land-art. Pourtant, pour un certain nombre de raisons – choix et travail de la matière, scénographie – Iglesias s’en éloigne. Ici et là elle s’en inspire, pioche, sélectionne, synthétise, mais se positionne dans un carrefour plutôt que dans une ligne. Sa démarche n’ayant pas grand chose à voir, par exemple, avec la radicalité des pionniers du land-art. Pas d’engagement frontal, ni de subversion militante chez elle. Dans son corpus se ressent plutôt des questionnements en latence. Il n’empêche qu’elle admire quelques représentants du courant, avec un petit faible pour la sculptrice du post-minimalisme et de l’informe, Eva Hesse.

Comme beaucoup d’artistes depuis la fin des années 60, son outil, c’est la matière. Place est donnée aux matériaux. « Pas la matière en soi, mais la matière qui ment/qui git). » (1) La matière, figure et sujet de narration. Dans sa création, deux sujets d’étude prédominent : la nature et l’architecture. Sur des formes et des bases simples, elle modèle. Des motifs végétaux. Sur des panneaux sculpte des ornements architecturaux évoquant des périodes historiques passées, des civilisations disparues. Sa civilisation référente, c’est l’arabo-andalouse. Cet art de l’al-andalus, inhérent à la culture ibérique, elle l’aborde dans une série sur les jalousies (Pavillons suspendus). Oeuvre passéiste ? Au vu de l’ensemble du corpus, pas vraiment. Iglesias dit apprécier « la capacité abstraite de l’architecture contemporaine. » Vérification faite avec l’installation Sin título (Habitación de alabastro) (1993), sorte d’auvent en albâtre cloisonné visible au Guggenheim de Bilbao, et la série Pozos, dans laquelle elle détourne l’art industriel et combine matières premières de l’industrie (acier, métal) et matières naturelles (résine). Iglesias sculpte des motifs décoratifs pris dans le monde végétal. Modèle des masses, qui imitent reliefs accidentés, blocs de rochers et failles. Le résultat est saisissant. Les constructivistes considéraient l’art industriel comme anti-esthétique. Par ce procédé artistique, dont il serait difficile d’éluder l’ambivalence pour une proche du land-art, Iglesias montre ses potentialités par une hybridation qui présente des similitudes avec les visuels d’univers dystopiques. Heureuse coïncidence ! Dans son catalogue d’influences littéraires, elle cite Arthur C. Clarke (Les fontaines du paradis). Volutes, sinuosités, tourbillons, ces puits happent le regard. Leurs matières surprennent. L’eau qui jaillit, elle aussi, surprend. On a du mal à saisir la nature des matières, l’ingénierie de l’installation. Pour en avoir le coeur net, une seule solution : se pencher sur le cartel pour s’informer.

– Ressorts baroques –

Reproductions, copies, similarités, Cristina Iglesias semble beaucoup s’amuser de la mimésis. Formation aidant – elle a commencé par la céramique avant de se lancer dans la chimie -, elle mêle éléments de la nature et production humaine. Profite des techniques de pointe et valorise l’artisanat. Verre, acier, ciment, albâtre, bronze, résine, bambou, fer, aluminium, feuillage, pour créer, tout y passe. Mais contrairement à beaucoup d’artistes du land-art, cette matière, elle ne l’utilise pas telle quelle, brute, conceptualisée dans la nature. Les formes de la nature, elle les reproduit, mais pas à l’identique. La matière, elle la transforme, la sculpte, l’hybride avec d’autres matériaux. Chez elle, ce modus operandi est fréquent. Objet de notre persistance rétinienne quand on les découvre, ces oeuvres, le plus souvent baroques, riches de textures et d’ornements, de détails et de reliefs. Fruit de prouesses techniques qui intriguent, ou inquiètent. Déroutent, ou emballent. Ravissent, ou sidèrent. Car un je ne sais quoi se dérobe sans cesse à leur compréhension.

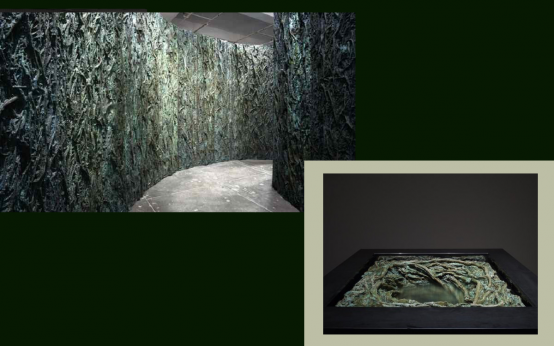

– Cristina Iglesias, Untitled (Vegetation Room XI), 2004. Bronze powder, polyester resin and stainless steel, 300 x 300 x 285 cm. Courtesy the artist. Photo Dominique Haim –

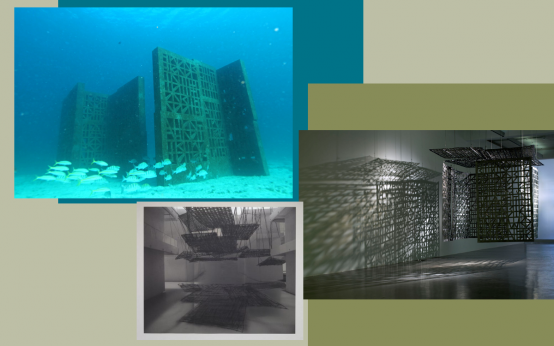

Mystérieuse cette oeuvre ? Ca en a tout l’air. A l’image des formes symboliques (source, panneau, couloir, chambre, cube) auxquelles l’artiste recourt, le visiteur expérimente les installations comme dans un voyage initiatique en accéléré. Un parcours troublant qui mêle réalité et virtuel. Une traversée de mondes qui mobilise l’attention. Déboussole et impressionne. Emblématique de cette déstabilisation, l’installation Sin Título, (Habitación Vegetal VII) visible à Umea. Un cube de miroirs en acier inoxydable qui fragmente le paysage. Reflets, multiplication des espaces dimensionnels et différenciation des volumes, dédale de réfléchissements et de projections d’images, la reconstitution fonctionne par étapes et tâtonnements, de l’expérience brute à l’analyse. Rappelant les Incidents of Mirror-Travels in the Yucatan (1969) de Robert Smithson. Plongée dans un univers jouant des codes de l’initiation, de l’épreuve, du rite de transition et de passage. Cependant l’expérience n’est pas qu’intuitive, instinctive ou sensible. Elle fait appel aux facultés cognitives, aux champs conjugués de la sémiologie, de la sémantique, et de l’ethnologie. Au conscient et à l’inconscient. Au rêve et à la pluralité des langages. A l’ornement décoratif s’ajoute le sens comme dans les écritures des civilisations anciennes, la calligraphie et les idéogrammes. Ce signe à l’origine de l’écriture. C’est ainsi que, pièce après pièce, Iglesias tisse son art, pluridisciplinaire et polysémique. Fait dialoguer langues et signes, pictogrammes et symboles sérigraphiés sur panneaux. Synthèse de ses goûts artistiques, de ses centres d’intérêt, de ses passions, Iglesias façonne des dispositifs pour des voyages imaginaires dans des espaces hors-temps. Dans son inventaire, modernité et tradition, littérature de genre et littérature ancienne. Références et héritages culturels. Modes de vie (nomadisme/sédentarité) et savoir-faire. Elle rapproche les légendes des siècles et l’histoire. Tels ces pavillons suspendus, passages jetés dans l’espace-temps qui lient et relient histoire ibérique et culture de genre, patrimoine et modernité, passé et présent. Tels ces panneaux immergés au large du golfe du Mexique, et miniaturisés dans des aquariums. Que suggèrent leurs présences au monde dans un monde englouti, à échelle de l’Univers ?

– Optique : perturbations / Vivre l’installation –

Mieux qu’une simple contemplation, ces installations encouragent la méditation, et induisent de nombreuses interrogations. Entre attirance et effroi, elles posent question. Passée l’émotion première, elles font cogiter. Abordent, dans l’allusion et la métonymie – titre d’une exposition au musée de la reine Sofia (Metonimia) – des aspects existentiels, philosophiques, environnementaux, sociétaux. Fait réfléchir sur des sujets connexes : l’architecture, les écosystèmes, la richesse des cultures, leur métissage, l’être et le savoir, l’apparence et l’essence.

La première de ces interrogations, dans la continuité d’un Joseph Beuys, pourrait être écologique, même si plastiquement, le travail des deux artistes n’a quasiment rien en commun, sinon une attention à la nature. Tout étant question dans ces installations, d’intentionnalité et de finalité pris dans des formes symboliques qui permettent la pluralité de lectures, d’analyses et d’interprétations. Cette souplesse justifie et entérine certaines stratégies plastiques. Optiques pour exemple. Iglesias recourt notamment à l’art du camouflage, souvent utilisé chez les artistes du land-art comme dispositif critique. Chez Roman Sigger (Horizont), Marylène Negro (Weg), voire les tableaux photographiques de Holger Trülzsch. La relation oeuvre/visiteur n’est pourtant pas la même. Imposée chez Trülzsch, conséquence du médium photographique, elle est immersive chez Iglesias qui souhaite une implication physique du spectateur pour une expérience empirique. Dans une perspective phénoménologique et une notion d’excentration, décentrement cher à Smithson. L’historienne de l’art, Rosalind Krauss, soulignait avec justesse que ce n’est pas parce qu’une oeuvre est minimaliste que le corps n’y participe pas. Preuve en est faite avec ces installations. «L’œuvre nous enveloppe, comme un nouvel environnement», explique le commissaire d’exposition, Guy Torrato qui ne tarit pas d’éloges sur l’artiste, qu’il a découvert au carré de Nîmes en 2000. « (…) «Le meilleur moyen pour appréhender une figure, c’est de se déplacer autour .» (2)

Sur le modèle du camouflage répandu chez les animaux, l’installation se fond dans le milieu naturel. Enfin presque. C’est là son enjeu. Si l’artiste choisit cette méthode en établissant une corrélation entre le mimétisme en art et celui des animaux, c’est – enfin peut-on l’avancer comme hypothèse – pour coller au mieux d’une corrélation entre environnement et adaptation, prédation et survie dans les milieux naturels. Remettant en cause une vision romantique de la nature en en soulignant ses aspects imprévisibles et sa dangerosité. Critiquant par là même toute forme d’auto-centrisme ou d’anthropomorphisme. Art de la fausse transparence et de la fausse inertie, le camouflage vise à tromper la perception. Nécessite une vigilance de l’Oeil, déjà retenu sur d’autres aspects des installations : perspectives, repères, signalétiques, espaces, couleurs, etc. Cette interaction de l’oeuvre avec l’espace, de l’oeuvre avec le spectateur, s’observe sur l’ensemble des pièces produites par Cristina.

– Cristina IGLESIAS, Demeures sous-marines, 2010. Acier inoxydable et béton. Oeuvre permanente, Basse-Californie, Mexique © ADAGP, Paris 2016 –

– Cristina IGLESIAS, Pavillon suspendu IV (Un lieu de tempêtes silencieuses), 2014. Métal tressé et câbles d’acier, 250 x 240 x 320 cm. Vue de l’installation à l’Ivorypress Gallery, Madrid. Photo : Luis Asín © ADAGP, Paris 2016 –

– Cristina Iglesias, Untitled (Beirut Souk Shadow, I), 2011 200 x 250 cm Silkscreen on stainless steel © the artist Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, Paris –

Dans Pavillons suspendus par exemple, les éléments, mis en scène et en jeux avec la lumière – sur eau ou acier poli -, gagnent une dimension fantasmagorique. Les jalousies laissent filtrer la lumière qui, par des ombres portées sur le mur, contribuent à instaurer une atmosphère sophistiquée contrastant avec la sobriété de la matière naturelle du panneau. La lumière – immatérielle – qui filtre à travers les panneaux – matériels – définit un nouvel espace. « La lumière dans la culture m’intéresse« , (3) explique l’artiste. Effets et mouvements des reflets modifient l’espace muséal existant, « fait de réseaux et de lignes » (Smithson) et dessinent, le temps d’une exposition, de nouveaux espaces. Une architecture différenciée. Close et achevée dans certaines installations, Sin título (Celosía II), 1997. Ou, à l’inverse, comme dans Pavillons suspendus, ouverte et inachevée. Une sorte d’habitat en kit. Avec des panneaux/murs, des panneaux/cloisons qui déterminent l’habitat. Délimitent l’espace du dedans et l’espace du dehors, cette notion que Bachelard aborde dans un chapitre dédié dans Poétique de l’espace. Un habitat qui s’apparenterait alors plus à un passage, à un tunnel, ou à un plafond artificiel pour se protéger du climat (Beirut Souk Shadows II). Un lieu de transit, un espace commun. C’est l’intention de l’artiste semble-t-il. Expérimenter l’exposition pour habiter l’espace de l’oeuvre et s’habiter. Que ce soit dans l’espace, ou par la langue. Ces deux modes d’apprivoisement et d’appropriation de soi. Habiter la terre, quelle que soit l’échelle, et comment ? Accompagné par l’apparente sérénité de l’eau. L’artiste creuse cette dualité du monde et de la nature, comme elle insiste sur la notion d’ observation et de perception. Le voir sans être vu, autre pôle de travail d’Iglesias. C’est en tous les cas sur ces thématiques que nous invite à méditer l’artiste.

Comme chez beaucoup d’artistes contemporains, ses installations reposent donc en grande partie sur une redéfinition de l’espace existant grâce à l’oeuvre. A l’instar d’un Per Barclay. A l’instar de nombreux autres qui jouent sur un autre stratagème : l’ombre portée. En ça, son travail trouve des résonances avec certains travaux réflexifs de Robert Smithson, Robert Morris ou Roman Sigger sur ces jeux de l’oeuvre à l’oeuvre soumise dans l’espace aux lois de l’environnement et de l’éclairage. Une démarche classique dans le land-art. Où l’on expérimente l’idée qu’Iglesias a bien assimilé les courants existants et suit des tendances existantes. Son travail, par-delà l’expérimentation, soulève un questionnement sur les notions de faux-semblants et d’illusion, visibilité et invisibilité. L’ambivalence de son corpus ne reflète en fait que celle du monde. Pas d’angélisme, d’anthropomorphisme ou de naturalisme au premier degré. Mais une diversité et une profondeur, sur des centres d’intérêt divers : la différence et la diversité, la mémoire et l’histoire, la spiritualité et la science, la complémentarité et l’interrelation des environnements. Leur interpénétration. Qu’il s’agisse de milieux naturels ou d’aires urbaines. Funiculaire entre présent, passé et futurologie, sa création réitère l’idée que toute vie, comme toute beauté, est fragilité. Reflet de la conscience de l’artiste qui, grâce à des commandes publiques, témoignent de sa présence scandaleuse dans ces zones urbaines. En amenant une touche naturaliste dans un urbanisme fonctionnel (…) « rendant manifeste la capacité d’éveil [des villes]. » (4) Et leur capacité à la poésie.

– Fantômes de Jung dans les formes, présence d’Eco dans le sens –

Si l’environnement détermine l’approche des oeuvres et leur lecture, leur nature et leur choix ne sont pas fortuites. L’artiste marque son attachement aux codes du conte dans des univers artificiels construits sur des représentations et des symboles. Entre anthropomorphisme et artificialité. Organique et inorganique. Pérennité et éphémérité. Fontaines, claustras, portes, couloirs, labyrinthes, les éléments architecturaux profitent d’une forme modulable qui fonctionnent sur des dualismes. Au premier abord, les fontaines sont des créations d’architecture contemporaine. Pourtant ces représentations sororales de la géologie, autre violon d’Ingres de la plasticienne, ne sont pas que fonctionnelles ou décoratives. Elles sont aussi allégoriques.

Quant aux vegetations rooms – panneaux aux motifs végétaux en acier poli, bronze, résine de polyester et fibre de verre – elles entrent en résonance avec des modèles archaïques et des archétypes qui évoquent la figure du labyrinthe – récurrente chez les artistes du land-art – et celle de la forêt. Toujours dans la suggestion plutôt que la reproduction. Entre formel et informel, création originale et copie. Le cheminement dans l’oeuvre se trouve impacté par cette architecture massive posée en tunnel. Une structure étouffante, qui absorbe et qui provoque des réactions ambiguës. Cette impression est renforcée par une matière lourde (le bronze), et la densité de l’ornement. Au choix, plusieurs grilles de lecture peuvent se coupler. Une lecture du labyrinthe comme pensée par Eco : un modèle d’organisation de la pensée et de la recherche, combinée à une autre piste, peut-être plus évidente. Le labyrinthe comme représentation du psychisme humain. Car, avec cette forme mythique du labyrinthe/forêt, difficile d’évacuer la dimension psychanalytique. Métaphore des errances, de risques de perdition et d’épreuves à surmonter comme dans le travail d’Aycock qui « cherche à faire surgir des réminiscences de situation infantiles lies à l’appréhension des espaces. » (5) Cet aspect-là est d’autant plus validable qu’il est renforcé par un écart entre la monumentalité des volumes, leur léger mouvement d’incurvation et l’étroitesse du couloir. On retrouve là trois constantes de l’artiste : la suggestion, l’immersion et le choc visuel. A l’image des ombres portées des pozos, des pavillons suspendus, des vegetation rooms.

– Cristina Iglesias. Sin título (Pasillo Vegetal III), 2008. Private Collection –

– Cristina Iglesias, Pozo III (Variation 2), 2011 Resin with bronze powder Motor, water, metallic structure, stainless steel container and electrical system 120 x 120 x 120 cm © the artist

Courtesy the artist and Marian Goodman Gallery, Paris

Formes, motifs, symboliques, tout dans l’oeuvre d’Iglesias converge vers des archétypes de contes de fée. Bettelheim s’en serait sûrement amusé. Au vu de certaines installations, Pozos pour exemple, on peut d’ailleurs se demander si l’artiste n’a pas envisagé le métal en tant que vestige d’une ère post-industrielle en jouant du motif naturaliste du flot pour en rappeler tant la nature que ses transformations dans les processus civilisateurs. La maitrise de la matière dans le savoir-faire. Métal qui revient à la terre, puisqu’il est élément de construction des puits. Métal qui effectuerait un retour symbolique à la source, à la terre. Passant de l’inanimé à l’animé par le jaillissement de l’eau sur la structure. A la différence près que ce métal ne l’est, vivant, que dans une domestication de la matière et d’effets d’optique, qui le façonne à la lumière d’un monde sensible qui s’échappe du sens. Du réel on passe à l’irréel, dans une illusion chère au baroque. Qui convoque les sens, révélateurs de la part pulsionnelle inhérente à chacun. Après une première phase d’observation, on la vit cette installation. On s’en imprègne, de cette sculpture allégorique qui « invite à une méditation sur la part sauvage, archaïque, dissimulée derrière toute chose et tout être ? – que les réalisations humaines cherchent en permanence à masquer et qui néanmoins surgit, se révèle à la faveur d’une modification, d’un changement inopiné. » (6) Qui agirait peut-être même symboliquement comme un totem. Un témoin ou une alerte sur ce qui menace toute forme de vie. En ça, l’oeuvre regagne, à l’inverse de beaucoup de productions du land-art, une dimension organique.

Bilan : par le truchement d’installations/fictions marquantes, l’oeuvre d’Iglesias se révèle plus complexe qu’il n’y parait. Académique et sage au premier abord, voici au final une oeuvre paradoxale aux pistes multiples. Insondable et magnétique à l’image de cette nature qu’elle sculpte. Iglesias parvient, dans un équilibre subtil d’ambiances antonymiques et métonymiques, à impulser une réflexion durable sur la condition humaine et son devenir dans un environnement dont il dépend. Ayant la conviction que « c’est le spectateur qui fait l’oeuvre. »

(1), in Cristina Iglesias, Peleé bastante hasta encontrar un lenguaje que sintiera mío, Bea Espejo, El Cultural, 2 février 2013

(2), in Cristina Iglesias investit l’espace au musée de Grenoble, Cassandre Jalliffier, avril 2016, Place Gre’net

(3), in Cristina Iglesias, Peleé bastante hasta encontrar un lenguaje que sintiera mío, Bea Espejo, El Cultural, 2 février 2013

(4), in La commande publique, Michel Nuridsany, éditions M, 2013

(5), in Land-art, Gilles A. Thiberghien, La Découverte, 2012

(6), in Les passages intranquilles de Cristina Iglesias, Narthex, 29 avril 2016

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).